— L’astuce

1. La ruse, apanage de certaines nations qu’il est plus fraternel de ne pas citer car la notion comporte sa part de roublardise, c’est-à-dire de rouerie1« Tu t’étonnes que les paroles ne soient pas des contrats ; tu es bien naïf ; en affaires, il n’y a que des écrits. Nous sommes des don Quichotte, mon vieux troubadour ; il faut nous résigner à être bernés par les aubergistes. » (George SAND, Lettre à Gustave Flaubert, le 19 juillet 1872, à Nohant, dans Correspondance entre George Sand et Gustave Flaubert, 1904, Paris, éd. Calmann-Lévy, p. 344).. Par opposition avec les pragmatiques et autres flibustiers, les Français sont plus ingénieux que rusés ; d’ailleurs, la mise en pratique de leurs idées les intéresse peu : ils préfèrent que tout le monde tire profit de leurs trouvailles plutôt que de les garder pour eux2« À l’aube de la Révolution française commença une opération d’une importance capitale : l’instauration du système métrique décimal. Offert par la République française « à tous les hommes, à tous les temps », le mètre est devenu deux siècles après sa création le maître métrologique du monde. L’universalité du système métrique réside dans sa définition : le quart de méridien terrestre, c’est-à-dire la terre elle-même, est pris pour unité réelle, tandis que sa dix-millionième partie, le mètre, est prise pour unité usuelle. » (Denis GUEDJ, Le Mètre du monde, 2000, Paris, éd. du Seuil, Quatrième de couverture).. Ainsi le Français est-il un inventeur et un créateur né, bref un initiateur3« Le Français se passionne pour la création, pour l’invention, et puis, souvent, il se désintéresse ensuite de l’application. Il sème et ce sont d’autres qui récoltent. C’est ce qui explique qu’on trouve la France au commencement de beaucoup de choses, l’automobile, l’avion par exemple, mais qu’elle ne soit pas toujours là quand on partage les profits. » (André SIEGFRIED, L’âme des peuples, 1950, Paris, éd. Hachette, p. 60). : c’est une des plus belles voix que la France puisse faire entendre dans le concert des nations.

2. Assez peu lucratif à court terme, cet état d’esprit s’avère plus bénéfique au long cours, mentalité qui explique en partie l’extraordinaire développement culturel et diplomatique de la France. Il paraît même que l’un des hommes les plus riches du monde est français (tout cela dépend, naturellement, des cours de bourse), mais sa fortune s’appuie sur des savoir-faire d’excellence qui lui préexistaient : les spiritueux, la maroquinerie, l’hôtellerie, la joaillerie, etc.

3. Revenons-en à la ruse — mais l’avait-on quittée ? — qui est l’« art de duper autrui », l’« habileté dont une personne fait preuve pour arriver à ses fins. »4Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Ruse, 1. Art de duper autrui : l’Académie française a vraiment le sens de la formule ! Si l’autrice a entendu expliquer la ruse par l’astuce, c’est que cette dernière renvoie à l’« Adresse, [à la] ruse qui a pour objet de tromper, de tirer des avantages, de nuire. »5Ibid., V° Astuce, 1. Or la concurrence est la grande loi des affaires — c’est-à-dire la compétition entre concurrents — afin de s’attirer les faveurs du client et, bien sûr, une partie de ses espèces.

4. Puisque « faire des affaires revient à vendre un produit (ou un service) plus cher qu’il n’a coûté à fabriquer et à délivrer »6Valérie DEBRUT, « Les affaires », écrire la règle du jeu [en ligne], 28 juin 2017, §3., le profit ne saurait provenir que d’un écart entre deux valeurs — le coût de revient et le prix payé (le prix de vente, éventuellement défalqué d’une ristourne quelconque) ; passons sur les charges supplémentaires, telles que les taxes diverses, fictivement comprises dans le coût de revient —, écart qu’on voudra maximum, soit en baissant les coûts soit en augmentant les prix, soit en jouant sur les deux tableaux.

5. C’est ici que la ruse intervient : trouver des matières premières moins chères que celles utilisées par les concurrents, user de procédés de fabrication moins coûteux, augmenter la valeur perçue du bien vendu (pour que le client accepte de payer un prix supérieur) ou encore concevoir un produit qui s’arrachera7« S’arracher quelqu’un, quelque chose, rechercher vivement la compagnie d’une personne, la possession d’une chose. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V°Arracher, 3, Pronominal, Expression figurée et familière). (afin d’augmenter le nombre des ventes (le chiffre d’affaires) et ainsi faire son beurre sur la quantité). En somme, il y faut de l’instinct (1) et de l’artifice (2).

1. L’instinct

— Le calcul

6. « Aptitude innée en quelque domaine »8Ibid., V° Instinct, 2, Par extension., l’instinct ne s’achète pas ni ne s’apprend ; au mieux il se développe : on a le sens des affaires ou on ne l’a pas, la « Disposition naturelle à comprendre [et] à pratiquer »9Ibid., V° I. Sens, 2. une activité ou une discipline, en l’occurrence le commerce et l’industrie. « Plan [et] ensemble de moyens que l’on met en œuvre pour le succès d’une entreprise »10Ibid., V° I. Calcul, 3., le calcul est la première manifestation de cet instinct de combinaison (arithmétique et statistique) ; l’intuition en sera la seconde (§9).

7. Arithmétique et statistique, dit l’autrice, puisqu’on ne fait pas de bénéfice sans savoir compter, ni sans connaître le marché — statistique est « Empr[unté] à l’all[emand] Statistik, forgé par l’économiste all[emand] G[ottfried] Achenwall (1719-1772), qui l’a dér[ivé] de l’ital[ien] statista « homme d’État », la statistique représentant pour lui l’ensemble des connaissances que doit posséder un homme d’État (Brockhaus Enzykl[opädie]). »11Trésor de la langue française informatisé [en ligne], V° Statistique, Étymologie et histoire, 3. Or à certains égards, on prend les électeurs pour des consommateurs ; l’Antiquité traitait déjà les citoyens en clients…

8. Par où l’on en vient au marketing, mercatique en français, « Ensemble des techniques et des actions grâce auxquelles une entreprise développe la vente de ses produits, de ses services, en adaptant sa production aux besoins du consommateur. »12Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Mercatique, Économie. Savoir jouer (ou se jouer) du désir des consommateurs, leur faire prendre des vessies pour des lanternes, leur donner envie de ce dont ils n’ont pas besoin et, pour ce faire, anticiper sur leur comportement, phagocyter leur mode de raisonnement. Intrusive et suggestive, la publicité convainc le consommateur (ou son enfant), sans même s’adresser à sa raison, sans doute même en contournant son discernement : si on pesait chaque décision, on achèterait moins de cochonneries.

— L’intuition

9. Être calculateur est à la fois une qualité (« Qui agit à bon escient, après mûre réflexion »13Ibid., V° Calculateur, 1, Adjectivement, Figuré.) et un défaut (« Qui n’agit que par calcul »14Ibid., V° Calculateur, 1, Parfois péjoratif.) ; être intuitif, en revanche, est toujours positif. L’intuition est une forme d’intelligence, plus précisément l’« Intelligence rapide et complète d’un problème, d’un être, d’une situation, sans recours aux opérations logiques et discursives. »15Ibid., V° Intuition, 2. Le bon entrepreneur sent le marché ; d’instinct, il sait ce qui plaît au public. Tout calculer ne suffit pas — au reste, le prévisionnel comptable n’est jamais qu’une projection au doigt mouillé…

10. Mais qu’est-ce que l’intuition en affaires ? Si la notion a été envisagée s’agissant de la créativité (et il y a bien une créativité entrepreneuriale), il s’agit de s’attacher plus précisément au flair, faculté olfactive (avoir un excellent flair) devenue l’« Aptitude intuitive à pressentir, à deviner »16Ibid., V° Flair. (flairer la bonne affaire). Capacité d’anticipation appliquée à un domaine pratique — d’ailleurs les affaires sont plus positives que spéculatives —, le flair permet de sentir les tendances du marché, ce qui a le vent en poupe (les artifices prometteurs) et ce qui est déjà sur le déclin (les articles passés de mode).

11. On bute alors sur la dimension temporelle des affaires : il faut du temps pour concevoir, fabriquer et distribuer un produit, raison pour laquelle les entrepreneurs et commerçants risquent toujours de répondre à la demande avec un temps de retard et de voir les clients leur passer sous le nez. Ainsi a-t-on vu fleurir les enquêtes d’opinions, les panels de consommateurs et les enquêtes de marché, destinées à sonder le marché pour détecter un marché porteur. Le marché et sa loi, toujours…

2. L’artifice

12. Si des commerçants et industriels de toutes espèces ont fait faire des avancées considérables au genre humain (certes en ayant à leur solde des armées d’ingénieurs, le tout sous la férule nécessaire des États et la critique tout aussi indispensable de l’opinion publique), l’exploitation massive des ressources et leur négoce débordant ont fait plongé le XXe siècle dans un monde d’artificialité que le siècle suivant s’échine à surpasser.

13. Par la signification, l’artifice est étonnamment proche de la ruse : classiquement un artisanat, c’est-à-dire un métier, il est devenu un « procédé ingénieux » servant « à déguiser, à tromper », autrement dit une « ruse »17Ibid., V° Artifice, 2 & 3.. Dans une société libre (théoriquement fondée sur la liberté d’entreprendre et la loyauté de la concurrence), la fabrication des produits autant que leur commercialisation ne peuvent qu’être entachées d’un vice originel : la séduction du client plutôt que la réponse à ses besoins.

14. S’il ne s’agissait en effet que de satisfaire certaines nécessités, les consommateurs délaisseraient quantité de denrées néfastes, de biens inutiles, sans parler des produits polluants qu’ils ingèrent, ingurgitent et s’appliquent sur la peau : les aliments bien sûr, mais également le gel douche, le dentifrice, le lait corporel, le maquillage, tous bourrés d’irritants, d’allergènes, de perturbateurs endocriniens ; mieux vaut privilégier des produits naturels issus de l’agriculture biologique, y compris pour le non-alimentaire : censés préserver des rides, les cosmétiques ont plutôt tendance à vieillir prématurément la peau…

— La dissimulation

15. C’est qu’un produit a un effet à court terme (le soin repulpant, agréable à utiliser) et des conséquences à long terme (une peau qui s’assèche et nécessite toujours plus de soins). L’autrice aurait beaucoup à dire sur les binômes de shampoing et après-shampoing corrosifs qu’elle utilisait quand elle était jeune ; ils étaient vendus comme complémentaires : le premier asséchait les cheveux et le second intervenait pour les réhydrater. Elle achetait un premier produit qui créait un problème (mais lavait les cheveux), problème qu’un second produit devait régler, du moins en apparence. Un shampoing doux naturel a définitivement tranché la question…

16. Il n’est pas certain que le lecteur goûte ce genre d’anecdote et pourtant les historiens du futur y trouveront un éclairage lumineux. Baignée de publicités depuis sa plus tendre enfance, sans compter le placement de produits qu’elle gobait dans les émissions et les films, l’autrice a longtemps forgé son existence sur des modèles télévisuels — citons les séries Parker Lewis ne perd jamais, Friends et Hartley, cœurs à vif.

17. Heureusement qu’en France, la figure de l’érudite lui préexistait : toujours très vivace, le mythe de l’intellectuel a beaucoup contribué à sa formation et, bien sûr, l’université — sans doute lui reste-t-il quelque chose de la diction de Claude Lévi-Strauss qu’elle a tant écouté, des précautions oratoires des professeurs de droit et des attitudes de quelques grandes dames qu’elle chérit plus que tout (Marguerite Yourcenar, Jacqueline de Romilly ou Simone Veil). Lire de la prose intellectuelle est une chose ; la tenir toute chaude et toute vibrante de leur corps et de leur voix immortalisées dans des entretiens filmés, en est une autre.

— La mystification

18. Voici comment l’autrice vient de passer à côté du précédent thème : elle traitait des affaires, croit-elle se souvenir, plus précisément de la dissimulation comme artifice (taire les défauts du produit pour mieux le vendre à un consommateur crédule ou peu averti). Au XXe siècle et même au début du XXIe, on ne se souciait pas de bien consommer. On se contentait d’acheter des produits dont les mérites avaient été vantés par d’autres — amis ou vedettes (on disait stars, c’est-à-dire étoiles) — ou bien on les attrapait distraitement en rayon — rien n’est plus fourbe qu’une tête de gondole avec des prix inscrits sur des étiquettes colorées (c’est en promo, on les prend ?) — avant de les déposer sur le tapis de caisse. Et cette époque-là, voyez-vous, croyait qu’elle ne serait jamais jugée !

19. Contrairement à ce que pourrait croire une lectrice distraite (ou sévère), ce sont déjà là de premiers éléments afférent à la mystification. Tandis que la dissimulation euphémise, la mystification hyperbolise, elle emphase (du verbe emphaser qui n’existe guère plus qu’hyperboliser) : bref, la mystification enfume le consommateur, elle s’échine à le tromper. Le lecteur confond peut-être mystifier (illusionner) et mythifier (idéaliser)… Qu’il se rassure, l’autrice a hésité. En réalité, la publicité (donc le commerce) fait les deux : elle mystifie en mythifiant.

20. Par où l’on retombe sur les mythologies modernes dénoncées par Roland Barthes : un film publicitaire (couramment on dit spot) n’est jamais qu’une fable, c’est-à-dire une fiction destinée à provoquer l’acte d’achat du client, moins en présentant une solution à un problème qu’en pénétrant l’imaginaire de l’auditeur. Car le client est devenu consommateur, et le consommateur est aujourd’hui un internaute et un téléspectateur. Tous les procédés de la réclame en sont changés. Si la Bible était écrite aujourd’hui, un huitième péché capital y figurerait : le boniment. De son côté, Dante remarque que sa Divine Comédie est désormais incomplète : y manquent, aux Enfers, tous les publicitaires de renom — le serpent qui abusa Ève est leur saint patron18« La vertu affectée aux affaires du monde est une vertu avec beaucoup de plis, d’encoignures et de coudes pour s’appliquer et s’ajuster à la faiblesse humaine, une vertu mêlée et qui comporte de l’artifice, non pas une vertu droite, nette, constante ni purement innocente. » (Michel DE MONTAIGNE, Les Essais [en français moderne], 1592, Paris, éd. Gallimard [2009], coll. Quarto, Livre III, chap. 30, p. 1199)..

Références

- Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Arracher, Artifice, Astuce, I. Calcul, Calculateur, Flair, Instinct, Intuition, Mercatique, Ruse, I. Sens.

- Trésor de la langue française informatisé [en ligne], V° Statistique, Étymologie et histoire, 3.

— Ouvrages

- Denis GUEDJ, Le Mètre du monde, 2000, Paris, éd. du Seuil.

- Michel DE MONTAIGNE, Les Essais [en français moderne], 1592, Paris, éd. Gallimard [2009], coll. Quarto, Livre III, chap. 30.

- André SIEGFRIED, L’âme des peuples, 1950, Paris, éd. Hachette.

— Divers

- Valérie DEBRUT, « Les affaires », écrire la règle du jeu [en ligne], 28 juin 2017.

- George SAND, Lettre à Gustave Flaubert, le 19 juillet 1872, à Nohant, dans Correspondance entre George Sand et Gustave Flaubert, 1904, Paris, éd. Calmann-Lévy.

Illustrations

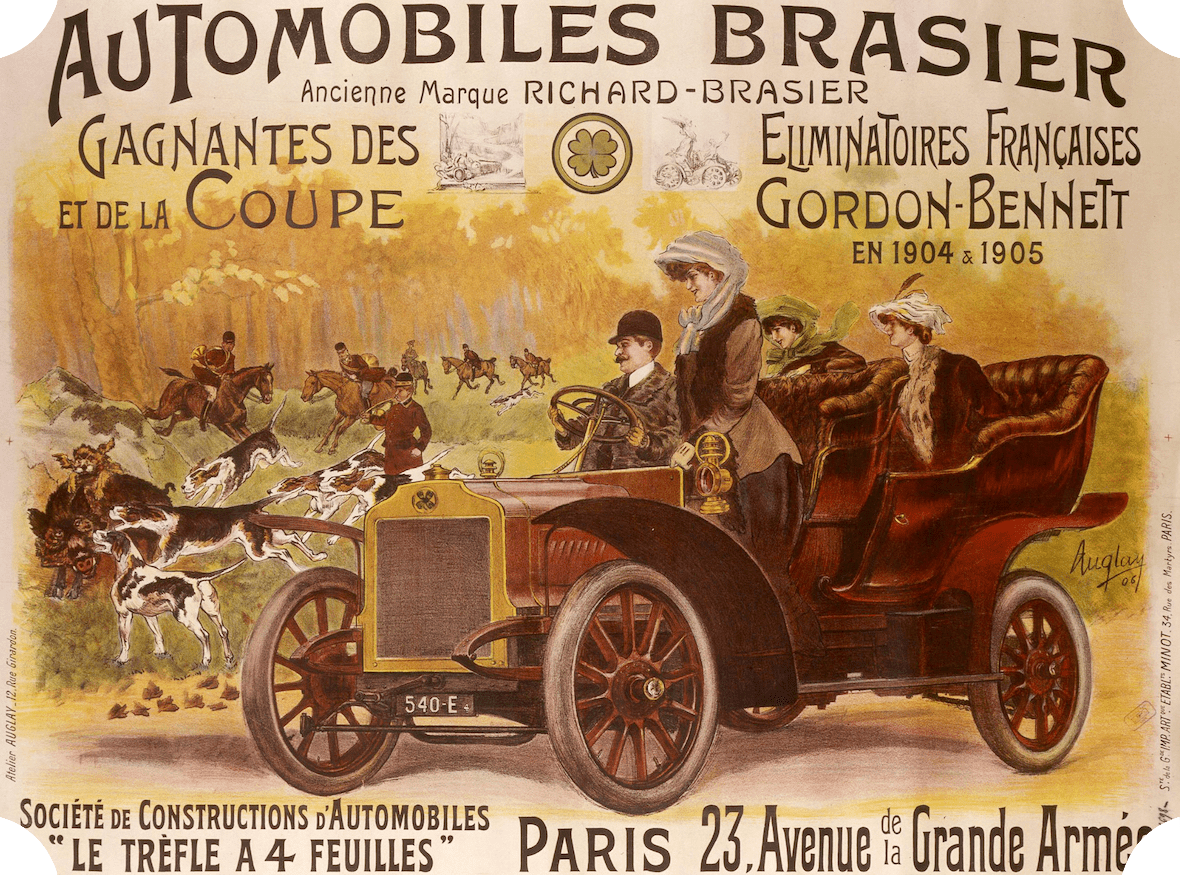

- Automobiles Brasier, 1906, Bibliothèque nationale de France, Paris.

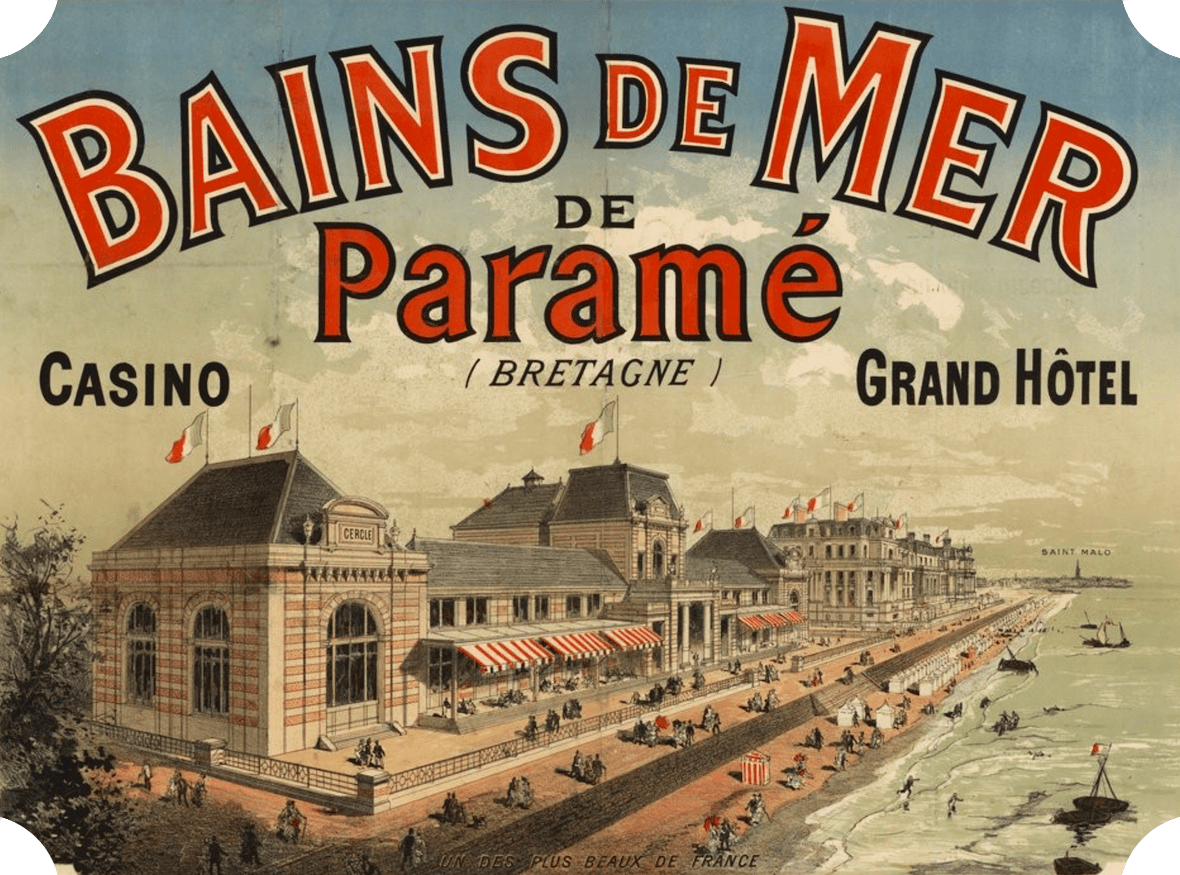

- Bains de mer, 1886, BNF.

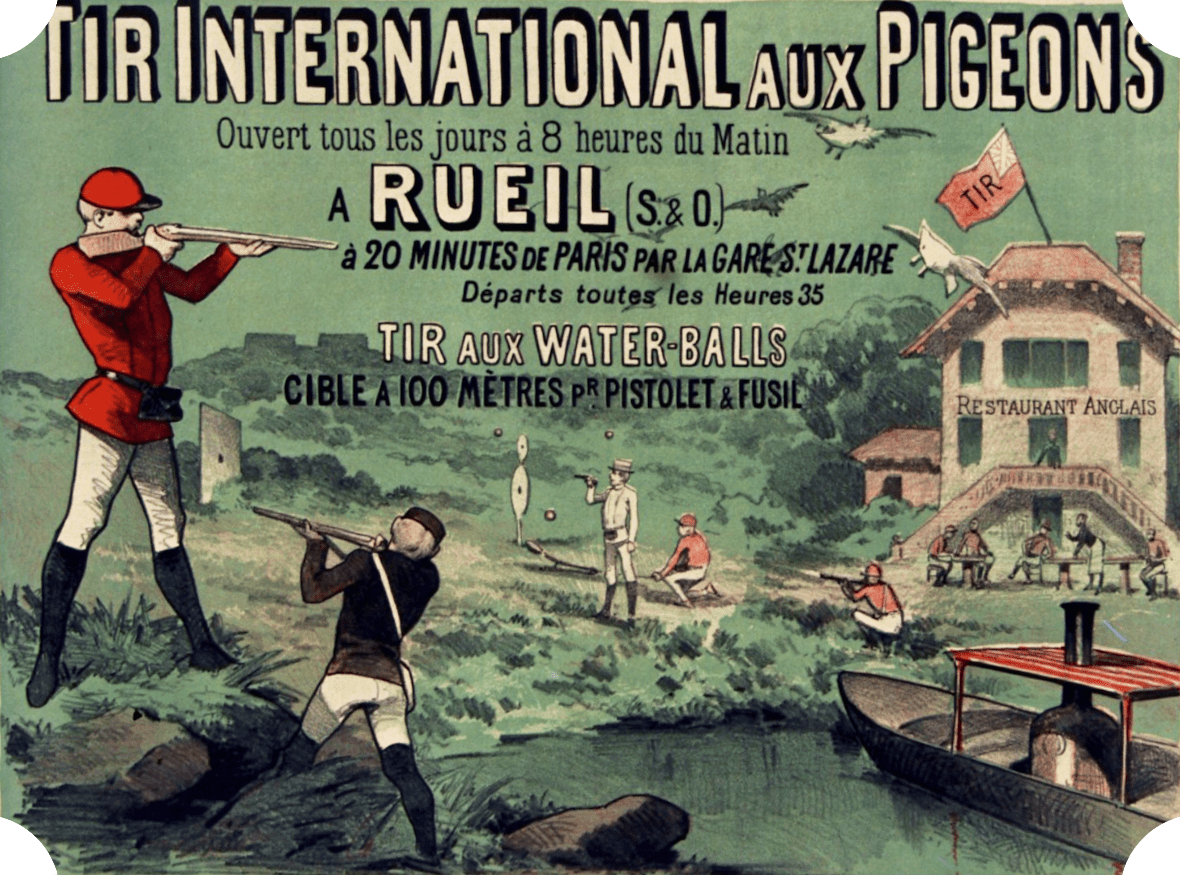

- Tir international aux pigeons, 1886, BNF.

- Cirage de Paris, 1876, BNF.

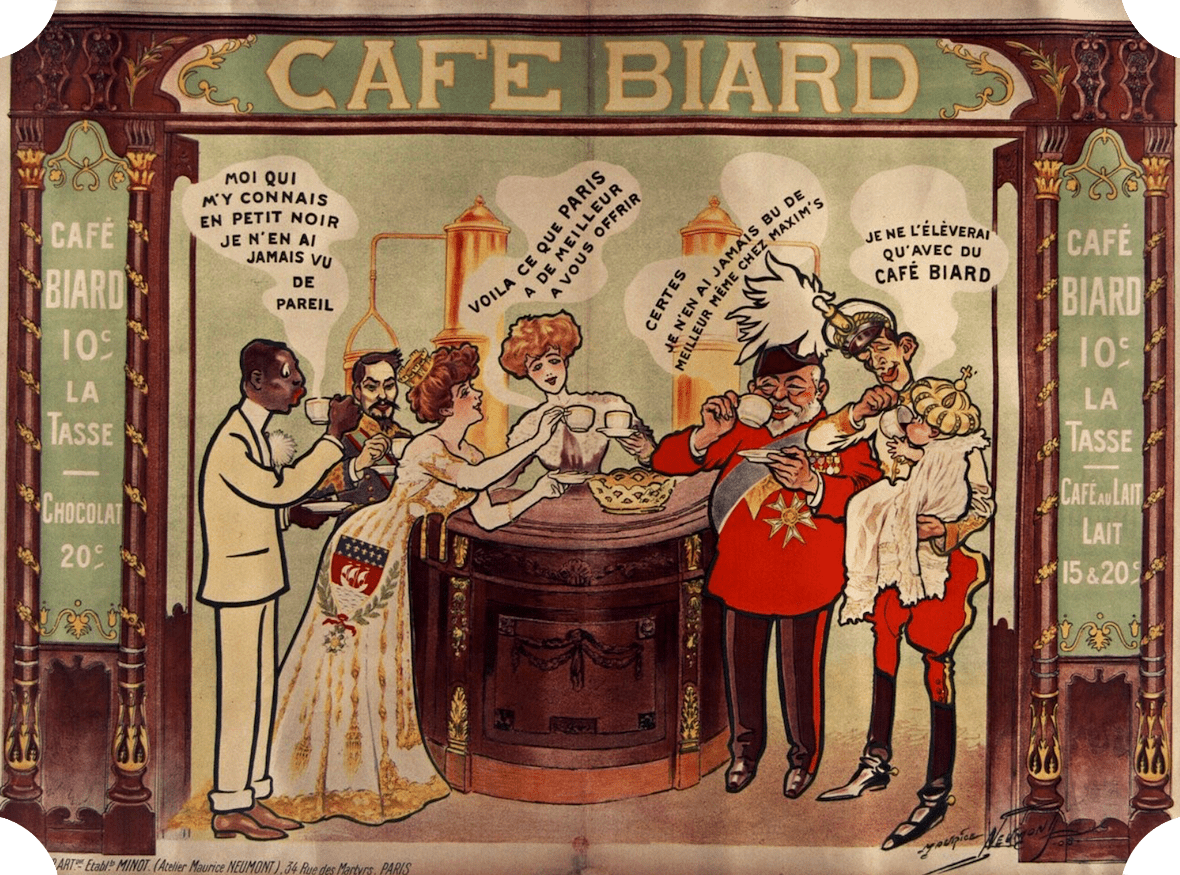

- Café Biard, 1908, BNF.

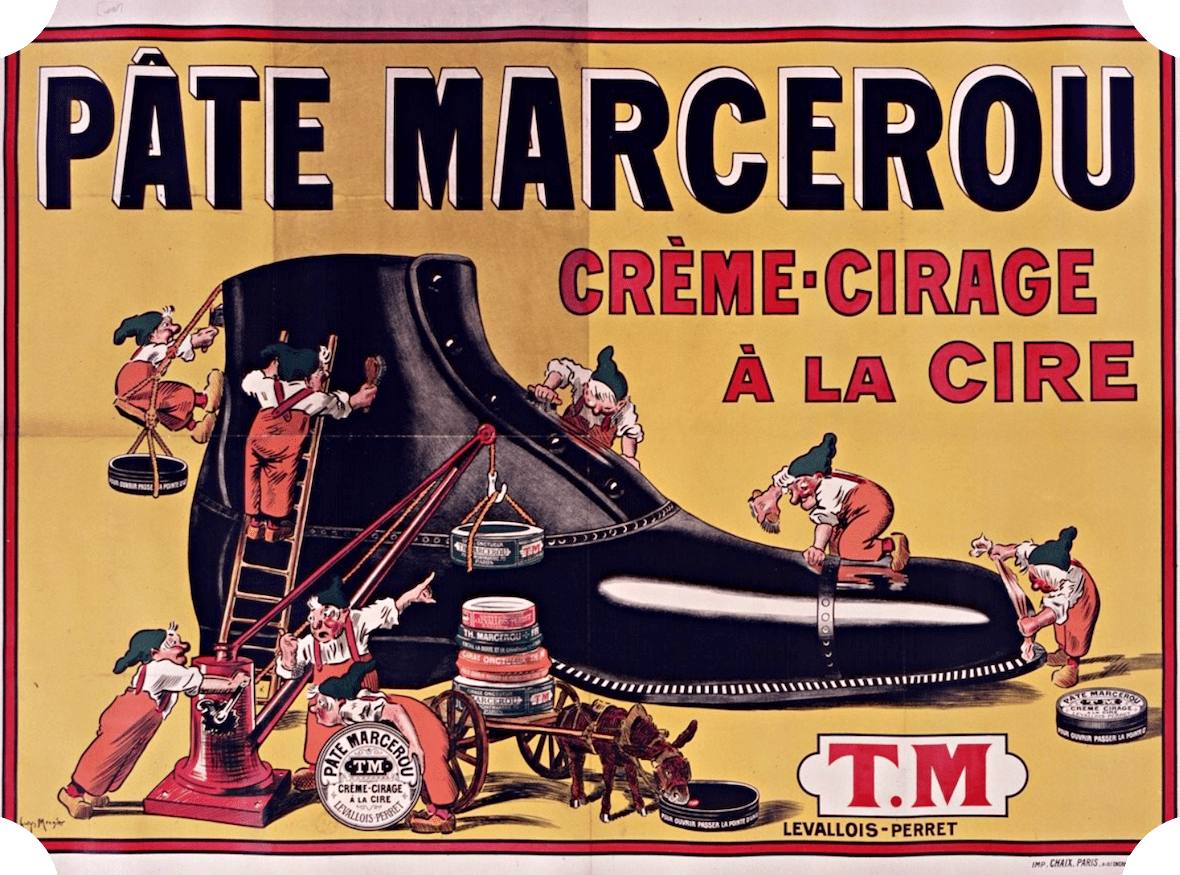

- Pâte Marcerou, 1913, BNF.

- Parfumerie de l’époque, 1872, BNF.

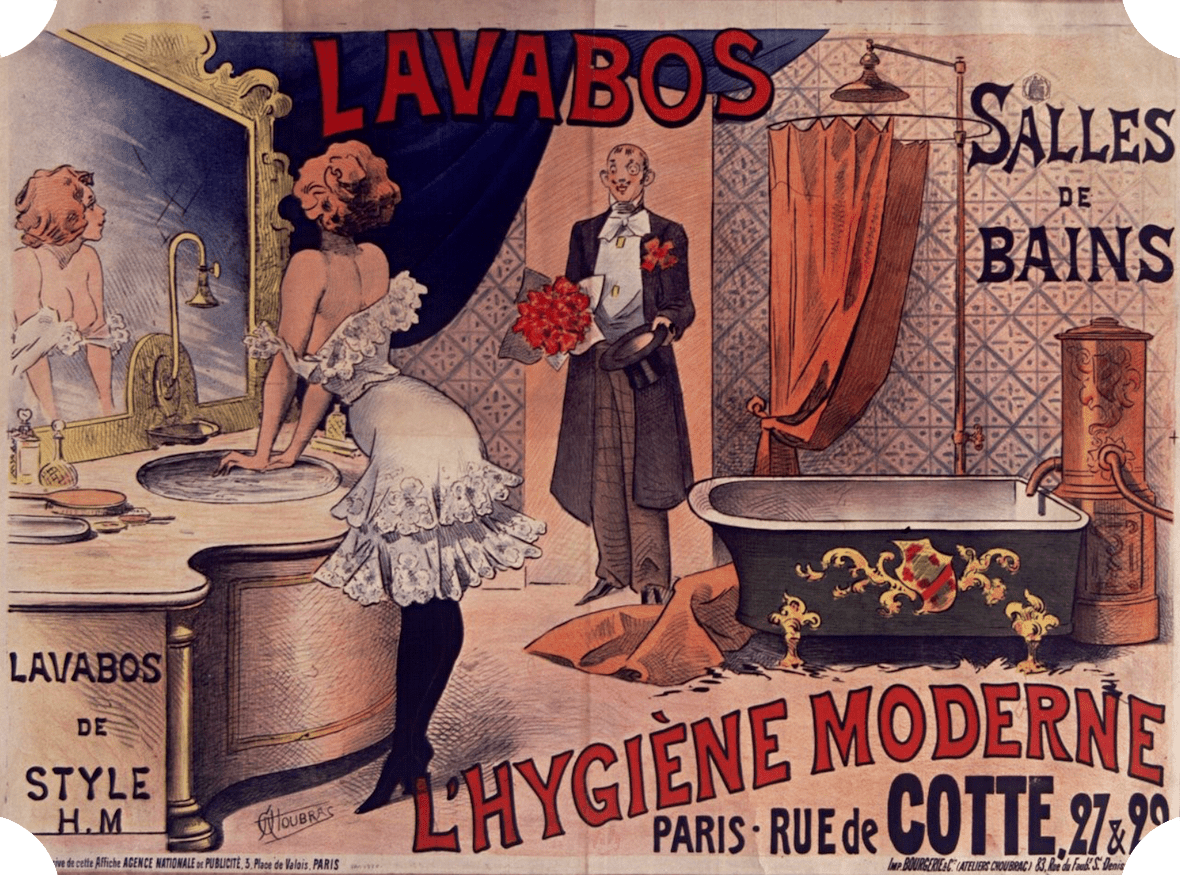

- L’hygiène moderne, 1885, BNF.

- 1« Tu t’étonnes que les paroles ne soient pas des contrats ; tu es bien naïf ; en affaires, il n’y a que des écrits. Nous sommes des don Quichotte, mon vieux troubadour ; il faut nous résigner à être bernés par les aubergistes. » (George SAND, Lettre à Gustave Flaubert, le 19 juillet 1872, à Nohant, dans Correspondance entre George Sand et Gustave Flaubert, 1904, Paris, éd. Calmann-Lévy, p. 344).

- 2« À l’aube de la Révolution française commença une opération d’une importance capitale : l’instauration du système métrique décimal. Offert par la République française « à tous les hommes, à tous les temps », le mètre est devenu deux siècles après sa création le maître métrologique du monde. L’universalité du système métrique réside dans sa définition : le quart de méridien terrestre, c’est-à-dire la terre elle-même, est pris pour unité réelle, tandis que sa dix-millionième partie, le mètre, est prise pour unité usuelle. » (Denis GUEDJ, Le Mètre du monde, 2000, Paris, éd. du Seuil, Quatrième de couverture).

- 3« Le Français se passionne pour la création, pour l’invention, et puis, souvent, il se désintéresse ensuite de l’application. Il sème et ce sont d’autres qui récoltent. C’est ce qui explique qu’on trouve la France au commencement de beaucoup de choses, l’automobile, l’avion par exemple, mais qu’elle ne soit pas toujours là quand on partage les profits. » (André SIEGFRIED, L’âme des peuples, 1950, Paris, éd. Hachette, p. 60).

- 4Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Ruse, 1.

- 5Ibid., V° Astuce, 1.

- 6Valérie DEBRUT, « Les affaires », écrire la règle du jeu [en ligne], 28 juin 2017, §3.

- 7« S’arracher quelqu’un, quelque chose, rechercher vivement la compagnie d’une personne, la possession d’une chose. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V°Arracher, 3, Pronominal, Expression figurée et familière).

- 8Ibid., V° Instinct, 2, Par extension.

- 9Ibid., V° I. Sens, 2.

- 10Ibid., V° I. Calcul, 3.

- 11Trésor de la langue française informatisé [en ligne], V° Statistique, Étymologie et histoire, 3.

- 12Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Mercatique, Économie.

- 13Ibid., V° Calculateur, 1, Adjectivement, Figuré.

- 14Ibid., V° Calculateur, 1, Parfois péjoratif.

- 15Ibid., V° Intuition, 2.

- 16Ibid., V° Flair.

- 17Ibid., V° Artifice, 2 & 3.

- 18« La vertu affectée aux affaires du monde est une vertu avec beaucoup de plis, d’encoignures et de coudes pour s’appliquer et s’ajuster à la faiblesse humaine, une vertu mêlée et qui comporte de l’artifice, non pas une vertu droite, nette, constante ni purement innocente. » (Michel DE MONTAIGNE, Les Essais [en français moderne], 1592, Paris, éd. Gallimard [2009], coll. Quarto, Livre III, chap. 30, p. 1199).