— L’aléa

1. Pour faire des affaires, l’esprit d’astuce, qui n’est pas si répandu qu’on pense (tant de gens se croient astucieux à tort), l’esprit d’astuce ne saurait suffire : attirer le chaland suppose de mettre en œuvre la trame que l’on a ourdie. Or en fait d’entreprise — car tout commerce, toute industrie, toute exploitation agricole même est une entreprise, les cabinets d’expertise comptable aussi, et les ateliers de menuiserie également —, en fait d’entreprise, tout repose sur la réunion de moyens investis (donc immobilisés et utilisés) en vue d’obtenir un certain rendement, disons un retour sur investissement.

2. De cette immobilisation (§4) — ajoutée à l’emprunt souvent nécessaire (pour lancer son activité, mieux vaut disposer d’une substantielle trésorerie) —, de cette immobilisation va naître ce qui est l’essence des affaires : le risque, thème qui a fasciné l’autrice pendant sa thèse et sur lequel elle a rédigé un article1Valérie DEBRUT, « Investissement et risque. Vers une meilleure protection de l’investisseur boursier à travers le devoir de mise en garde », dans Thesa Nostra [éd.], Jean de La Fontaine juriste ? Lectures de fables choisies à la lumière du droit, 2010, Paris, éd. LGDJ, pp. 19-38., inspiré de la fable de La Fontaine la Laitière et le pot au lait. Étymologiquement rattachée à l’idée de récif et d’écueil (le risque naissait du transport maritime), la notion est nettement plus complexe qu’il n’y paraît…

3. Point de fragilité de la condition humaine, le risque est également le critère de l’investissement : l’investisseur qui ne prendrait aucun risque ou un risque très limité ne serait que prêteur ; il faut risquer de perdre son investissement, l’actif ou les fonds utilisés, pour être véritablement investisseur. L’aléa dont on parle est donc le risque de perte de l’actif immobilisé — l’argent misé est absorbé par les dépenses et n’est jamais rendu. C’est légal, c’est le principe même de l’investissement (1). La raison en est que, classiquement, la rémunération dépend du niveau de risque accepté — Balzac le disait déjà en son temps2« En toute affaire, les bénéfices sont en proportion avec les risques ! » (BALZAC, La Maison Nucingen, 1838, dans Œuvres complètes de H. de Balzac, Tome 11, 1855, Paris, éd. Houssiaux, p. 43).. Plus l’actif est risqué et plus il pourra rapporter. Cette approche du risque atteint son paroxysme dans l’opération de spéculation (2).

1. L’investissement

— L’immobilisation

4. Ce que Balzac appelle le « temps de cuisson »3« […] car je ne connais pas d’affaire qui ne veuille un temps de cuisson. » (BALZAC, Melmoth réconcilié, 1835, dans Œuvres complètes de H. de Balzac, Tome 14, 1855, Paris, éd. Houssiaux, p. 278). d’une affaire correspond comptablement à l’immobilisation de l’actif. Qu’il s’agisse de fonds ou de biens, l’opération d’investissement consiste à affecter un actif (machines, locaux) à un certain usage (la fabrication de fers à repasser) en vue de produire et d’engranger des bénéfices. À ce stade, l’autrice attire l’attention du lecteur sur deux aspects distincts : le décalage temporel (le laps de temps entre l’immobilisation et le retour sur investissement) et l’éventualité du dommage (l’incertitude qui fait naître un danger, celui de perdre l’actif investi).

5. Mélangeant le prévisible et l’imprévisible, le certain et l’incertain, l’éventuel et le factuel, le risque n’existe que dans le temps. Du fait de la succession permanente de nouveaux états de présentation du monde selon des règles qui échappent en partie aux êtres humains, l’instant présent n’indique que très imparfaitement ce que seront les moments futurs. En somme, le risque est un évènement futur, éventuel et négatif ou plus précisément — car n’est-ce pas confondre le risque et le dommage (qui est le risque réalisé) ? — le risque est la possibilité de la survenance d’un dommage (en l’occurrence la perte de l’actif).

6. Ainsi, risquer (un actif) signifie le hasarder (le confier au hasard), le miser (le mettre en jeu), l’engager (le mettre en gage) — une mobilisation (l’usage de la chose) qui opère immobilisation (l’indisponibilité de la chose)4« L’actif qui constitue un actif risqué est donc un bien ou un droit évaluable en argent c’est‑à‑dire un bien ou une créance. L’actif risqué est le bien (ou la créance) affecté à un investissement. C’est ce bien (ou cette créance) qui supporte et cristallise le risque de l’investissement. L’actif est risqué parce qu’il a été mobilisé. Il est illiquide c’est‑à‑dire non disponible immédiatement, l’incertitude planant sur la capacité juridique ou économique du bien à retrouver sa liquidité, à redevenir des liquidités. Ainsi, c’est le fait d’investir qui créé le risque et qui affuble l’actif d’un risque. » (Valérie DEBRUT, Le Banquier actionnaire, 2013, Paris, éd. LGDJ, p. 379, §795)., cela par l’affectation d’un actif à un usage déterminé5« L’investissement est la mobilisation de liquidités. Ces liquidités sont donc affectées à un usage et, pour ce faire, elles sont transformées en un actif illiquide : l’actif risqué. L’investissement suppose une mise de départ. Le financement classique et l’épargne ne nécessitent qu’une remise de fonds. Entre la mise et la remise, il y a une différence de taille : le risque. » (Valérie DEBRUT, Le Banquier actionnaire, 2013, Paris, éd. LGDJ, p. 378, §794).. Parce que la mobilisation opère immobilisation, une mobilisation précoce peut faire rater une bonne occasion (future) : la mise engagée ne pourrait être retirée instantanément pour la placer plus avantageusement.

— Le rendement

7. Issu du verbe rendre (« donner en retour »6Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Rendre, I, A, 3.), le rendement est en quelque sorte le retour sur investissement, l’intérêt ou le dividende produit par l’immobilisation de l’actif. Mais l’autrice n’entend pas entretenir sa lectrice de considérations trop techniques. Ce qu’il s’agit de comprendre, c’est comment on peut faire travailler l’argent7« […] l’argent travaille lorsqu’on ne le laisse point oisif dans un coffre fort, & qu’on en sait un emploi continu qui le multiplie. » (ANONYME, « Travailler (grammaire) », dans DIDEROT & D’ALEMBERT (dir.), L’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Tome 16, 1751/1772, Paris, éd. Le Breton, Durand, Briasson & David, pp. 568-569). en jouant au jeu des affaires8« […] pour faire fortune, ou tout au moins pour échapper à la gêne, il ne s’agit plus de travailler à une tâche patiente et quotidienne, d’avoir les vertus du négoce et les inspirations de l’art ; mais il s’agit de comprendre le mécanisme des banques et le calcul des éventualités financières, de tenter des coups hardis, de bien placer son enjeu, de systématiser les chances du gain ; en un mot, de savoir jouer, puisque le jeu en grand est devenu l’âme de la société moderne. » (George SAND, Lettre à Jules Janin, le 1er oct. 1855, à Paris, dans Correspondance. 1812-1876, Tome 4, 1883/1884, Paris, éd. Calmann Lévy, p. 78)..

8. Si les entrepreneurs prospères aiment à discourir sur le goût du défi, leur désir d’innover et leur capacité d’adaptation, la prise de risque inhérente au commerce et à l’industrie ne doit pas empêcher de faire preuve d’une certaine prudence dans la conduite de ses affaires9« Abstenez-vous avec soin des contestations et des chicanes. Ayez horreur des procès, qui ébranlent les fortunes et troublent les consciences. » (J. CL., Du berceau à la tombe, 1893, Lille, Société de Saint-Augustin, Desclée & de Brouwer, p. 78).. Le profit exige une vigilance de tous les instants10« C’est jamais bon de laisser dormir les créances, et surtout de permettre au petit personnel de rêver. » (Fernand (Lino Ventura), dans Les Tontons flingueurs, film, 1963, réal. Georges Lautner). et une certaine dissimulation des mobiles11« Pour réussir dans les affaires, il faut nécessairement, sinon de la fausseté, du moins une sorte de souplesse ; il faut savoir non seulement ménager, mais gagner tous ceux qui peuvent être utiles ; il faut de la prudence, et au moins un peu de dissimulation ; il faut, par-dessus tout, une inconcevable activité physique. » (Stéphanie Félicité DE GENLIS, Mémoires inédits, Tome 4, 1825, Paris, éd. Ladvocat, p. 86)., également une focalisation sur ses propres intérêts12« II est triste, faute d’intelligence et de lumières, de se trouver tout-à-fait étrangère à ses propres intérêts. Mon procès m’ennuie tellement, que j’oublie sans cesse que c’est mon procès ; je murmure [je me plains] quand il faut écrire ce qu’on me dicte, et surtout quand on me fait sortir de chez moi pour aller chez des gens d’affaires. Il me semble que mon avocat doit être bien reconnaissant que j’aie la bonté de faire tout ce qu’il me prescrit ; je suis tout étonnée qu’il ne se confonde pas en remerciements ; je le trouve bien ingrat. » (Stéphanie Félicité DE GENLIS, Mémoires inédits, Tome 9, pp. 235-236). : l’appât du gain change les êtres13« Il y a des âmes sales, pétries de boue et d’ordure, éprises du gain et de l’intérêt, comme les belles âmes le sont de la gloire et de la vertu ; capables d’une seule volupté, qui est celle d’acquérir ou de ne point perdre ; curieuses et avides du dernier dix ; uniquement occupées de leurs débiteurs ; toujours inquiètes sur le rabais ou sur le décri des monnaies ; enfoncées et comme abîmées dans les contrats, les titres et les parchemins. De telles gens ne sont ni parents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être des hommes : ils ont de l’argent. » (Jean DE LA BRUYÈRE, Les Caractères de Théophraste, traduits du grec, avec Les Caractères ou les mœurs de ce siècle, 1688, Paris, éd. Michallet, pp. 225-226)., ou plutôt il les révèle — les affaires ne perdent-ils pas les hommes14« Pousse tes affaires et qu’elles ne te poussent pas. » (Benjamin FRANKLIN, Comment on devient un homme, 1899, Paris : éd. Hatier, coll. Bibliothèque anecdotique et littéraire, p. 302). ?

9. Négociants et financiers ne songent qu’à leur profit15« Les financiers, toujours agités par l’amour de l’intérêt, sont insensibles à la culture de leur esprit. » (JAUCOURT, « Lecture (Arts) », dans DIDEROT & D’ALEMBERT (dir.), L’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Tome 9, 1751/1772, Paris, éd. Le Breton, Durand, Briasson & David, p. 336). ; même le mécénat est une philanthropie intéressée. Entre corruption et vanité, le calcul aide à faire son chemin — Balzac toujours : « Plus froidement vous calculerez, plus avant vous irez. »16« Eh ! bien, monsieur de Rastignac, traitez ce monde comme il mérite de l’être. Vous voulez parvenir, je vous aiderai. Vous sonderez combien est profonde la corruption féminine, vous toiserez la largeur de la misérable vanité des hommes. Quoique j’aie bien lu dans ce livre du monde, il y avait des pages qui cependant m’étaient inconnues. Maintenant je sais tout. Plus froidement vous calculerez, plus avant vous irez. Frappez sans pitié, vous serez craint. N’acceptez les hommes et les femmes que comme les chevaux de poste que vous laisserez crever à chaque relais, vous arriverez ainsi au faîte de vos désirs. » (BALZAC, Le Père Goriot, dans Œuvres complètes de H. de Balzac, Tome 9, 1855, Paris, éd. Houssiaux, p. 365). Ainsi, le marchandage — qui, en société, n’est point de bon ton17« Au point de vue du savoir-vivre, le marchandage exagéré est d’ordinaire l’apanage des gens vulgaires et des parvenus. » (M. SALVA, Le savoir-vivre pour les jeunes gens, 1898, Paris, éd. Bloud & Barral, pp. 137-138). — est de règle dans les affaires. Au-delà, le négoce rondement mené suppose un degré de maîtrise18« Procédé astucieux que connaît celui, celle qui a la maîtrise d’une profession, d’une activité. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Ruse, 2, Par extension). des émotions et, semble-t-il, des évènements — il existe une virtuosité des affaires, même si tous les heureux élus ont été secondés par la chance (ou la fraude19« Le numéro un mondial des logiciels a été condamné par un tribunal de Chicago à verser 521 millions de dollars (461 millions d’euros) à une start-up et à l’Université de Californie dans un dossier de violation de brevet, a-t-on appris, lundi 11 août au soir, de sources judiciaires. » (ANONYME, « Microsoft condamné à 521 millions de dollars d’amende pour violation de brevet », Le Monde [en ligne], 12 août 2003).).

2. La spéculation

— Le court terme

10. Si l’industrie multiplie les profits en multipliant la production20« Rien n’égale le repos de ces campagnes ignorées. Là n’ont pénétré ni le luxe, ni les arts, ni la manie savante des recherches, ni le monstre à cent bras qu’on appelle industrie. » (George SAND, Valentine, Tome 1, 1832, Paris, éd. Dupuy, p. 7)., la finance multiplie les dividendes en multipliant les coups, c’est-à-dire les opérations d’achat et de revente uniquement destinées à générer une plus-value de cession. Ailleurs envisagé sous l’aspect politique, le coup — l’« Entreprise limitée, audacieuse et rapidement conduite »21Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Coup, V, 1. — consiste à optimiser l’usage des fonds dont on dispose, à les placer au mieux, à ceci près que le placement suppose une immobilisation longue, un risque minimum et un faible rendement.

11. Dans la spéculation, il ne s’agit pas de mobiliser son argent pour percevoir, au bout d’un certain temps, un intérêt ou même un dividende. Il s’agit d’acheter moins cher pour revendre plus cher et réaliser un bénéfice sur la différence entre le prix payé (lors de l’achat) et le prix perçu (lors de la revente) — c’est cet écart de prix qu’on appelle plus-value de cession (quand l’opération se solde par un gain) et moins-value de cession (quand elle fait apparaître une perte).

12. Ainsi est-ce la fluctuation des prix qui permet de réaliser un profit22« Opération qui consiste à tirer profit des fluctuations du marché par l’achat et la revente d’actifs financiers, de biens matériels […] » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Spéculation, 2, Finances). : si le cours des marchandises et des monnaies était toujours identique, la spéculation n’existerait pas. Mais les marchés s’équilibrant rapidement par le jeu de l’offre et de la demande, l’opération spéculative doit être réalisée en un trait de temps, c’est-à-dire très brièvement : de la journée (la bourse à la criée), on est passé à la nanoseconde (le trading algorithmique, dit à haute fréquence, réalisé par des ordinateurs, c’est-à-dire des robots).

13. Dans ce type d’opérations, on n’a aucune considération pour l’évolution globale des entreprises et même des marchés23« Trois critères de la spéculation peuvent cependant être dégagés : l’intention (la recherche du profit est la motivation de l’opération), la temporalité (l’opération se déroule en un temps très court) et l’objet du contrat (la spéculation est une opération dont l’objet est déconnecté du bien ou de l’actif sur lequel porte le contrat). » (Valérie DEBRUT, Le Banquier actionnaire, 2013, Paris, éd. LGDJ, p. 112, §187). — on ne raisonne pas sur le long terme — et, plus surprenant encore, on se moque totalement du type d’actif qu’on achète24La spéculation est une « opération dont l’objet est déconnecté du bien ou de l’actif sur lequel porte le contrat ; seule importe la chance de gain à court terme. » (Hubert DE VAUPLANE & Delphine MARIOT‑THOREAU, « Limiter les effets de la spéculation sur les « biens vitaux de l’Homme » », Revue Banque, n° 711, mars 2009, pp. 84‑86, spéc. p. 85). (matières premières, produits agricoles, etc.). Aussi achète-t-on des choses dont on se fiche, uniquement parce qu’on a bon espoir de les écouler fissa — c’était déjà le cas du temps de Balzac25« Nous vivons à une époque d’avidité où l’on ne s’inquiète pas de la valeur de la chose, si l’on peut y gagner en la repassant au voisin : on la repasse au voisin parce que l’avidité de l’Actionnaire qui croit à un gain, est égale à celle du Fondateur qui le lui propose ! » (BALZAC, La Maison Nucingen, 1838, dans Œuvres complètes de H. de Balzac, Tome 11, 1855, Paris, éd. Houssiaux, p. 43)..

14. Dans ces conditions, ce sont les informations26« Les renseignements, qui de tout temps ont joué un rôle majeur dans le commerce, constituent la matière première des gens de finance. Il en va de même pour le marché des devises. » (Clarisse HERRENSCHMIDT, Les Trois écritures. Langue, nombre, code, 2007, Paris, éd. Gallimard, coll. Bibliothèque des Sciences humaines, p. 374)., voire les rumeurs27« C’est par ailleurs un théâtre de rumeurs [la bourse] qui influent sur les cours : toutes sortes d’informations y circulent, de bouche à oreille, puis, au fur et à mesure des inventions techniques, par télégraphe, téléphone, télex, fax et courrier électronique, qui concernent le rachat d’une entreprise par une autre, le changement d’un directeur ou une grève, la politique nationale et internationale, rumeurs et nouvelles qui amènent les porteurs d’actions à vendre. » (Clarisse HERRENSCHMIDT, Les Trois écritures. Langue, nombre, code, 2007, Paris, éd. Gallimard, coll. Bibliothèque des Sciences humaines, p. 374)., également la puissance de calcul des ordinateurs qui permettent de réaliser de nombreuses et substantielles plus-values. On comprend aisément que la spéculation fasse passer les fortunes de main en main28« […] la spéculation, ce jeu terrible qui fait et défait les existences au profit les unes des autres, à ce point que, tous les vingt ans (je parle d’autrefois, désormais ce sera bien plus vite fait), la propriété change de propriétaires sur le sol de la France. Oui, la spéculation, cette reine des vicissitudes, des luttes, des jalousies et des passions, cette ennemie de l’idéal et du rêve, cette réaliste par excellence, qui pousse les hommes à l’activité fiévreuse du succès et qui dédaigne également les contemplations de l’artiste, les labeurs érudits du critique, les systèmes du philosophe et les aspirations religieuses du moraliste. » (George SAND, Lettre à Jules Janin, le 1er oct. 1855, à Paris, dans Correspondance. 1812-1876, Tome 4, 1883/1884, Paris, éd. Calmann Lévy, p. 77). : ce qu’elle entasse en un rien de temps, elle le torpille tout aussi vite29« Ne te laisse point dominer, mon enfant, par la passion du jeu. Elle te dégoûterait du travail, te pousserait à des spéculations indélicates qui, la plupart du temps, amènent la ruine, ou tout au moins créent une situation de fortune difficile et pour longtemps embarrassée. » (J. CL., Du berceau à la tombe, 1893, Lille, Société de Saint-Augustin, Desclée & de Brouwer, p. 57). — à ce jeu-là30« Mais la rationalité à elle seule n’a jamais satisfait les humains qui aiment le jeu, le risque, l’excitation qu’ils font éprouver, et que meut l’appât du gain. » (Clarisse HERRENSCHMIDT, Les Trois écritures. Langue, nombre, code, 2007, Paris, éd. Gallimard, coll. Bibliothèque des Sciences humaines, p. 374)., il est autant de perdants que de gagnants.

— La plus-value

15. Excédent de prix dégagé par la cession de titres financiers (actions, obligations, etc.), la plus-value est nécessairement obtenue lors de la revente : tant que les titres sont détenus, la plus-value (ou la moins-value d’ailleurs) n’est que latente, elle est fictive. Pour déterminer les plus ou moins-values latentes, il n’est que de comparer entre la valeur actuelle de l’actif (sa cote) et sa valeur d’acquisition (le prix payé). Ainsi n’a-t-on intérêt à vendre que si la cession doit faire apparaître une plus-value ; dans le cas contraire, il est conseillé d’attendre (la moins-value ne sera que latente et non réalisée). Tout cela reste théorique : ce n’est pas suffisant pour commencer à boursicoter…

16. L’autrice a parlé de cote, autrement dit le « Cours officiel d’une valeur négociée en Bourse »31Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Cote, 6, Finances., lequel procède donc de l’opération de cotation, l’admission d’une valeur en bourse. Car toutes les sociétés ne sont pas cotées en bourse ; seule une minorité d’entre elles y figurent et, bien sûr, les conditions d’accès sont strictes. Mais l’autrice craint de perdre son lecteur, qui doit simplement retenir que la cotation32« Il est un endroit [la Bourse] où l’on cote ce que valent les rois, où l’on soupèse les peuples, où l’on juge les systèmes, où les gouvernements sont rapportés à la mesure de l’écu de cent sous, où les idées, les croyances sont chiffrées, où tout s’escompte, où Dieu même emprunte et donne en garantie ses revenus d’âmes, car le pape y a son compte courant. » (BALZAC, Melmoth réconcilié, 1835, dans Œuvres complètes de H. de Balzac, Tome 14, 1855, Paris, éd. Houssiaux, pp. 276-277). confère une note qui équivaut à un prix — on en revient à la monnaie comme système de signes symbolisant des valeurs de transaction.

17. Plus précisément la cote correspond au cours : c’est le prix auquel des acheteurs et des vendeurs s’entendent pour échanger le titre. C’est là une approche micro-économique, centrée sur les protagonistes, qui ignore des aspects plus macro. En effet, ce mode d’achat et de revente des actifs financiers est tout sauf neutre pour le système économique dans son ensemble : le négoce détruit tout sur son passage — c’était déjà vrai du temps de Montaigne33« Tant de villes rasées, tant de peuples exterminés, tant de millions de gens passés au fil de l’épée et la plus riche et la plus belle porte du monde bouleversée dans l’intérêt du négoce des perles et du poivre ! Mécaniques victoires ! » (Michel DE MONTAIGNE, Les Essais [en français moderne], 1592, Paris, éd. Gallimard [2009], coll. Quarto, Livre III, chap. 6, p. 1103)., qui ignorait le commerce triangulaire (la traite négrière). C’est encore plus vrai aujourd’hui où l’augmentation artificielle du prix des denrées alimentaires engendre des famines, entre autres dérèglements…

18. Toutefois, la folle aventure spéculative ne date pas d’hier : au XVIIe siècle, la tulipomanie34« Goût passionné pour les tulipes allant jusqu’à la déraison et qui a sévi particulièrement en Hollande au XVIIe s. » (Trésor de la langue française informatisé [en ligne], V° Tulipe, Remarque « Tulipomanie »). s’était emparée de la Hollande et les bulbes avaient fini par s’échanger à prix d’or. Naturellement, cette envolée devait créer une bulle financière — la première de l’histoire — qui, comme de juste, finit par exploser35« Une activité sans bornes, de quelque nature qu’elle soit, finit toujours par faire banqueroute. » (GŒTHE, Maximes et réflexions, 1833, Paris, éd. Brockhaus & Avenarius [1842], p. 3).. C’est absurde, non ? Et, pourtant, comparé à un bitcoin, un bulbe de tulipe a quelque utilité ! Mais, demandera un lecteur passionné, est-ce l’offre qui fait la demande ou la demande qui fait l’offre ? L’autrice serait bien en peine de répondre. En matière de spéculation financière, l’humanité en est restée au paradoxe de l’œuf et de la poule. Même ultrasophistiqué, le maniement de la monnaie demeure soumis aux aléas de l’irrationalité humaine.

« La Bourse a la particularité de s’appuyer sur la rationalité des calculs et l’irrationalité des rumeurs et opinions, mélange détonant qui caractérise, à plus d’un égard, la modernité. »36Clarisse HERRENSCHMIDT, Les Trois écritures. Langue, nombre, code, 2007, Paris, éd. Gallimard, coll. Bibliothèque des Sciences humaines, p. 374.

Références

— Dictionnaires

- Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Cote, Coup, Rendre, Ruse, Spéculation.

- Trésor de la langue française informatisé [en ligne], V° Tulipe, Remarque « Tulipomanie ».

— Littérature

- BALZAC, La Maison Nucingen, 1838, dans Œuvres complètes de H. de Balzac, Tome 11, 1855, Paris, éd. Houssiaux.

- BALZAC, Le Père Goriot, dans Œuvres complètes de H. de Balzac, Tome 9, 1855, Paris, éd. Houssiaux.

- BALZAC, Melmoth réconcilié, 1835, dans Œuvres complètes de H. de Balzac, Tome 14, 1855, Paris, éd. Houssiaux.

- Stéphanie Félicité DE GENLIS, Mémoires inédits, Tomes 4 & 9, 1825, Paris, éd. Ladvocat.

- GŒTHE, Maximes et réflexions, 1833, Paris, éd. Brockhaus & Avenarius [1842].

- Jean DE LA BRUYÈRE, Les Caractères de Théophraste, traduits du grec, avec Les Caractères ou les mœurs de ce siècle, 1688, Paris, éd. Michallet.

- Michel DE MONTAIGNE, Les Essais [en français moderne], 1592, Paris, éd. Gallimard [2009], coll. Quarto, Livre III, chap. 6.

- George SAND, Lettre à Jules Janin, le 1er oct. 1855, à Paris, dans Correspondance. 1812-1876, Tome 4, 1883/1884, Paris, éd. Calmann Lévy.

- George SAND, Valentine, Tome 1, 1832, Paris, éd. Dupuy.

— Divers

- ANONYME, « Microsoft condamné à 521 millions de dollars d’amende pour violation de brevet », Le Monde [en ligne], 12 août 2003.

- ANONYME, « Travailler (grammaire) », dans DIDEROT & D’ALEMBERT (dir.), L’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Tome 16, 1751/1772, Paris, éd. Le Breton, Durand, Briasson & David.

- J. CL., Du berceau à la tombe, 1893, Lille, Société de Saint-Augustin, Desclée & de Brouwer.

- Valérie DEBRUT, « Investissement et risque. Vers une meilleure protection de l’investisseur boursier à travers le devoir de mise en garde », dans Thesa Nostra [éd.], Jean de La Fontaine juriste ? Lectures de fables choisies à la lumière du droit, 2010, Paris, éd. LGDJ, pp. 19-38.

- Valérie DEBRUT, Le Banquier actionnaire, 2013, Paris, éd. LGDJ.

- Benjamin FRANKLIN, Comment on devient un homme, 1899, Paris : éd. Hatier, coll. Bibliothèque anecdotique et littéraire.

- Clarisse HERRENSCHMIDT, Les trois écritures. Langue, nombre, code, 2007, Paris, éd. Gallimard, coll. Bibliothèque des Sciences humaines.

- JAUCOURT, « Lecture (Arts) », dans DIDEROT & D’ALEMBERT (dir.), L’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Tome 9, 1751/1772, Paris, éd. Le Breton, Durand, Briasson & David.

- M. SALVA, Le savoir-vivre pour les jeunes gens, 1898, Paris, éd. Bloud & Barral.

- Hubert DE VAUPLANE & Delphine MARIOT‑THOREAU, « Limiter les effets de la spéculation sur les « biens vitaux de l’Homme » », Revue Banque, n° 711, mars 2009, pp. 84‑86.

Illustrations

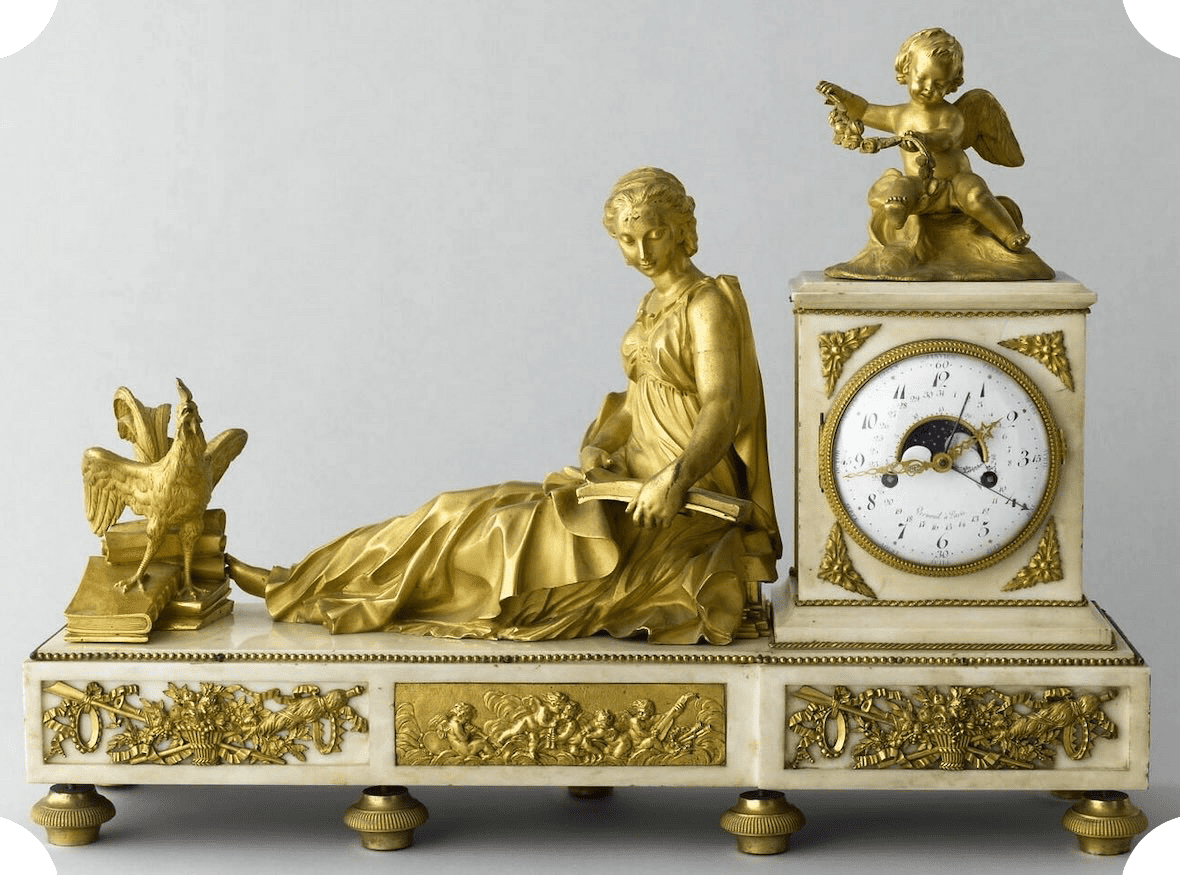

- ANONYME, Pendule, vers 1780, Musée du Louvre, Paris.

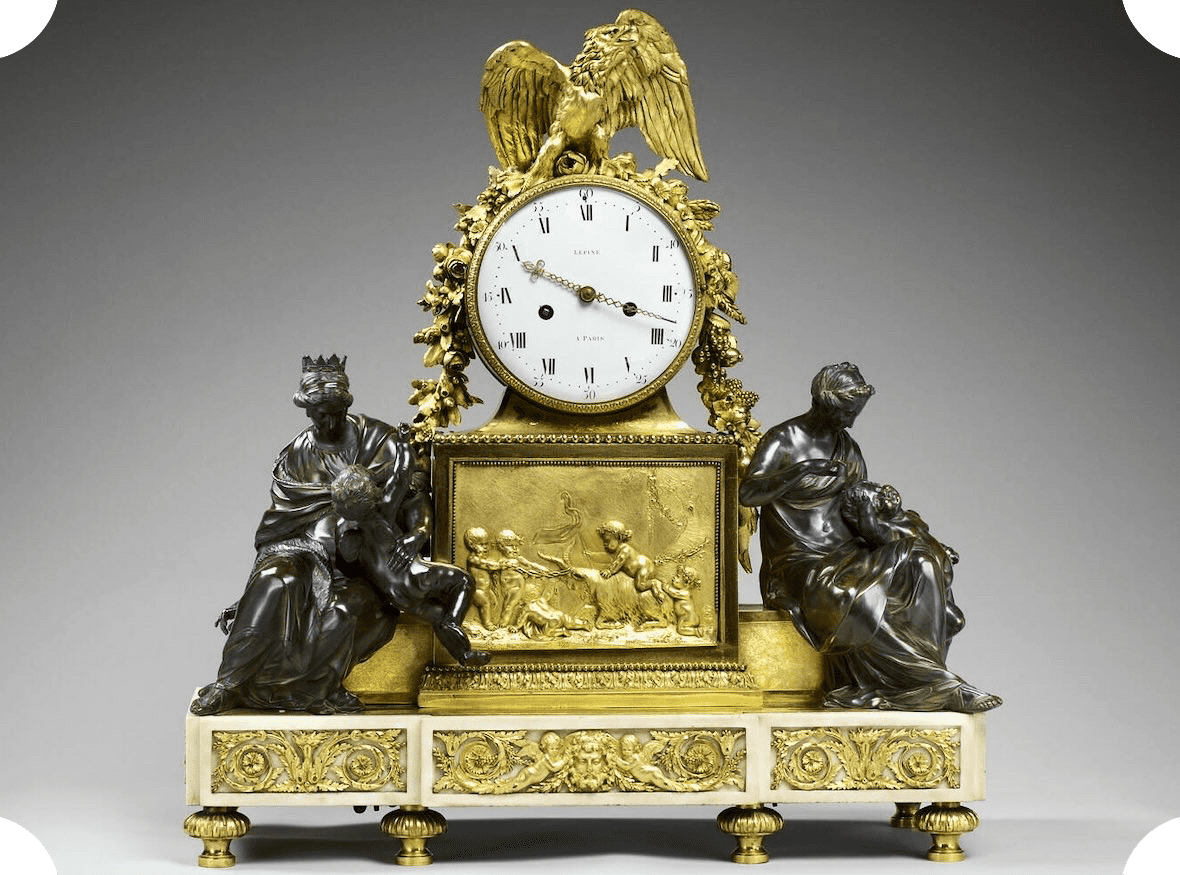

- Robert ROBIN, Pendule aux sphinges, 1780, Musée du Louvre.

- Jean-Louis Prieur & Joseph-Léonard Roques, Pendule à cadran tournant avec un amour et un coq, 1766/1770, Musée du Louvre.

- ANONYME, Pendule à figure de femme lisant un livre de Jean-Jacques Rousseau, vers 1780, Musée du Louvre.

- Jean-Antoine LÉPINE, Pendule aux deux figures féminines, vers 1780, Musée du Louvre.

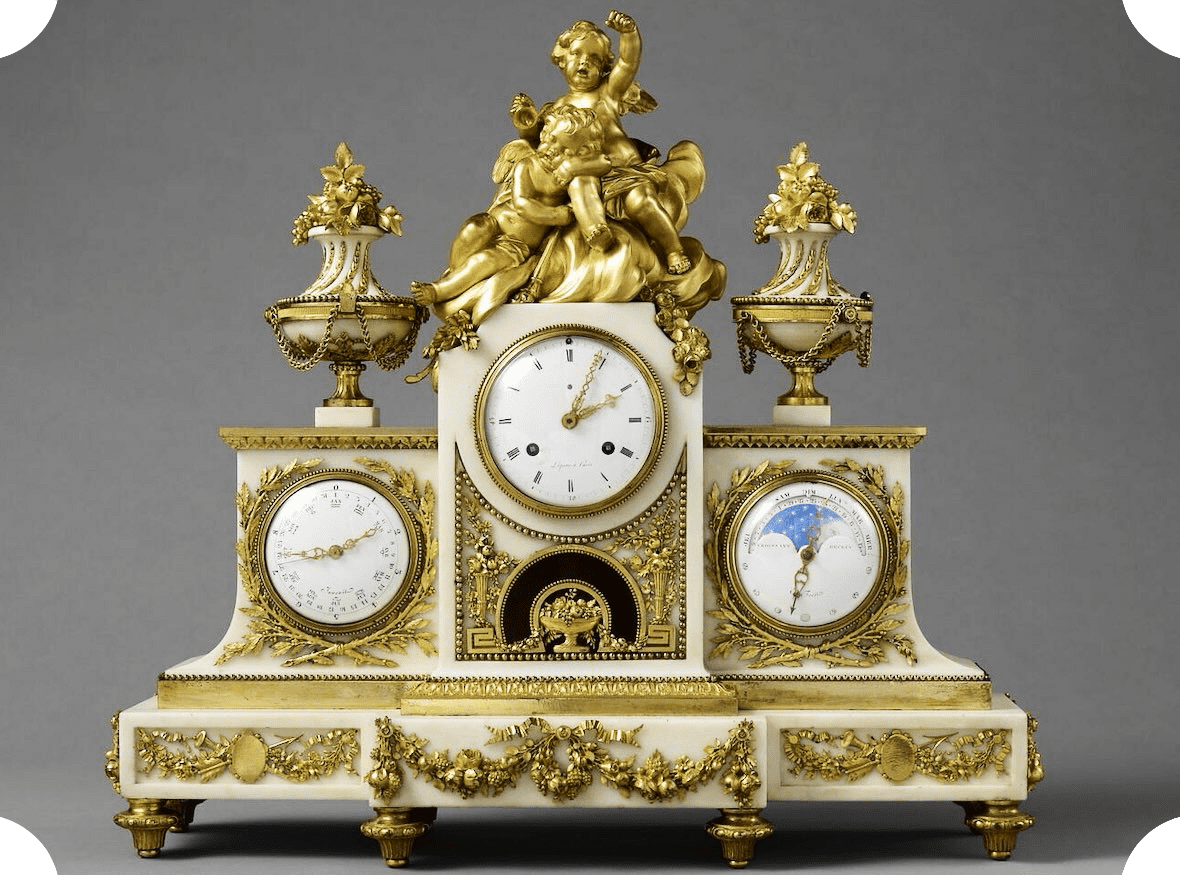

- Jean-Antoine LÉPINE, Pendule à trois cadrans époque Louis XVI, vers 1789, Musée du Louvre.

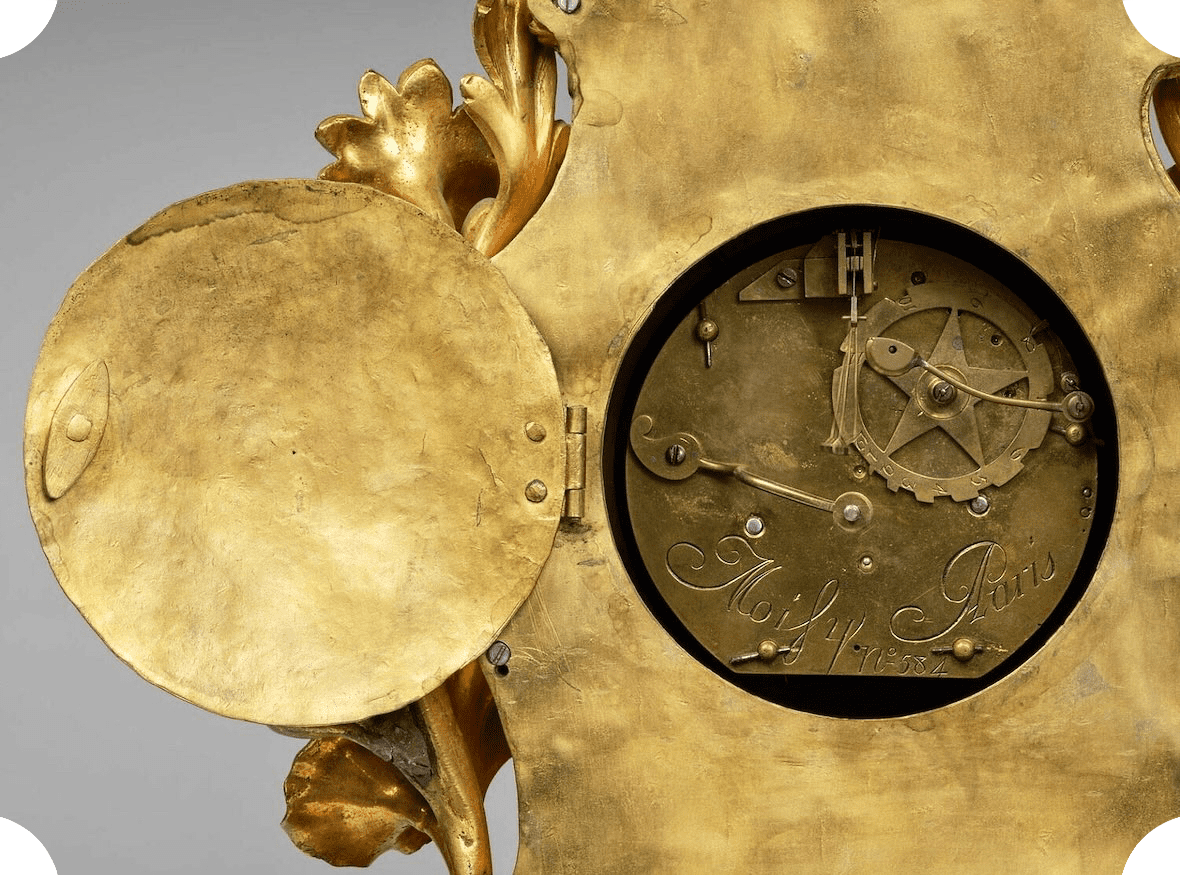

- Jean MOISY, Pendule, 1755/1760, Musée du Louvre.

- 1Valérie DEBRUT, « Investissement et risque. Vers une meilleure protection de l’investisseur boursier à travers le devoir de mise en garde », dans Thesa Nostra [éd.], Jean de La Fontaine juriste ? Lectures de fables choisies à la lumière du droit, 2010, Paris, éd. LGDJ, pp. 19-38.

- 2« En toute affaire, les bénéfices sont en proportion avec les risques ! » (BALZAC, La Maison Nucingen, 1838, dans Œuvres complètes de H. de Balzac, Tome 11, 1855, Paris, éd. Houssiaux, p. 43).

- 3« […] car je ne connais pas d’affaire qui ne veuille un temps de cuisson. » (BALZAC, Melmoth réconcilié, 1835, dans Œuvres complètes de H. de Balzac, Tome 14, 1855, Paris, éd. Houssiaux, p. 278).

- 4« L’actif qui constitue un actif risqué est donc un bien ou un droit évaluable en argent c’est‑à‑dire un bien ou une créance. L’actif risqué est le bien (ou la créance) affecté à un investissement. C’est ce bien (ou cette créance) qui supporte et cristallise le risque de l’investissement. L’actif est risqué parce qu’il a été mobilisé. Il est illiquide c’est‑à‑dire non disponible immédiatement, l’incertitude planant sur la capacité juridique ou économique du bien à retrouver sa liquidité, à redevenir des liquidités. Ainsi, c’est le fait d’investir qui créé le risque et qui affuble l’actif d’un risque. » (Valérie DEBRUT, Le Banquier actionnaire, 2013, Paris, éd. LGDJ, p. 379, §795).

- 5« L’investissement est la mobilisation de liquidités. Ces liquidités sont donc affectées à un usage et, pour ce faire, elles sont transformées en un actif illiquide : l’actif risqué. L’investissement suppose une mise de départ. Le financement classique et l’épargne ne nécessitent qu’une remise de fonds. Entre la mise et la remise, il y a une différence de taille : le risque. » (Valérie DEBRUT, Le Banquier actionnaire, 2013, Paris, éd. LGDJ, p. 378, §794).

- 6Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Rendre, I, A, 3.

- 7« […] l’argent travaille lorsqu’on ne le laisse point oisif dans un coffre fort, & qu’on en sait un emploi continu qui le multiplie. » (ANONYME, « Travailler (grammaire) », dans DIDEROT & D’ALEMBERT (dir.), L’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Tome 16, 1751/1772, Paris, éd. Le Breton, Durand, Briasson & David, pp. 568-569).

- 8« […] pour faire fortune, ou tout au moins pour échapper à la gêne, il ne s’agit plus de travailler à une tâche patiente et quotidienne, d’avoir les vertus du négoce et les inspirations de l’art ; mais il s’agit de comprendre le mécanisme des banques et le calcul des éventualités financières, de tenter des coups hardis, de bien placer son enjeu, de systématiser les chances du gain ; en un mot, de savoir jouer, puisque le jeu en grand est devenu l’âme de la société moderne. » (George SAND, Lettre à Jules Janin, le 1er oct. 1855, à Paris, dans Correspondance. 1812-1876, Tome 4, 1883/1884, Paris, éd. Calmann Lévy, p. 78).

- 9« Abstenez-vous avec soin des contestations et des chicanes. Ayez horreur des procès, qui ébranlent les fortunes et troublent les consciences. » (J. CL., Du berceau à la tombe, 1893, Lille, Société de Saint-Augustin, Desclée & de Brouwer, p. 78).

- 10« C’est jamais bon de laisser dormir les créances, et surtout de permettre au petit personnel de rêver. » (Fernand (Lino Ventura), dans Les Tontons flingueurs, film, 1963, réal. Georges Lautner).

- 11« Pour réussir dans les affaires, il faut nécessairement, sinon de la fausseté, du moins une sorte de souplesse ; il faut savoir non seulement ménager, mais gagner tous ceux qui peuvent être utiles ; il faut de la prudence, et au moins un peu de dissimulation ; il faut, par-dessus tout, une inconcevable activité physique. » (Stéphanie Félicité DE GENLIS, Mémoires inédits, Tome 4, 1825, Paris, éd. Ladvocat, p. 86).

- 12« II est triste, faute d’intelligence et de lumières, de se trouver tout-à-fait étrangère à ses propres intérêts. Mon procès m’ennuie tellement, que j’oublie sans cesse que c’est mon procès ; je murmure [je me plains] quand il faut écrire ce qu’on me dicte, et surtout quand on me fait sortir de chez moi pour aller chez des gens d’affaires. Il me semble que mon avocat doit être bien reconnaissant que j’aie la bonté de faire tout ce qu’il me prescrit ; je suis tout étonnée qu’il ne se confonde pas en remerciements ; je le trouve bien ingrat. » (Stéphanie Félicité DE GENLIS, Mémoires inédits, Tome 9, pp. 235-236).

- 13« Il y a des âmes sales, pétries de boue et d’ordure, éprises du gain et de l’intérêt, comme les belles âmes le sont de la gloire et de la vertu ; capables d’une seule volupté, qui est celle d’acquérir ou de ne point perdre ; curieuses et avides du dernier dix ; uniquement occupées de leurs débiteurs ; toujours inquiètes sur le rabais ou sur le décri des monnaies ; enfoncées et comme abîmées dans les contrats, les titres et les parchemins. De telles gens ne sont ni parents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être des hommes : ils ont de l’argent. » (Jean DE LA BRUYÈRE, Les Caractères de Théophraste, traduits du grec, avec Les Caractères ou les mœurs de ce siècle, 1688, Paris, éd. Michallet, pp. 225-226).

- 14« Pousse tes affaires et qu’elles ne te poussent pas. » (Benjamin FRANKLIN, Comment on devient un homme, 1899, Paris : éd. Hatier, coll. Bibliothèque anecdotique et littéraire, p. 302).

- 15« Les financiers, toujours agités par l’amour de l’intérêt, sont insensibles à la culture de leur esprit. » (JAUCOURT, « Lecture (Arts) », dans DIDEROT & D’ALEMBERT (dir.), L’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Tome 9, 1751/1772, Paris, éd. Le Breton, Durand, Briasson & David, p. 336).

- 16« Eh ! bien, monsieur de Rastignac, traitez ce monde comme il mérite de l’être. Vous voulez parvenir, je vous aiderai. Vous sonderez combien est profonde la corruption féminine, vous toiserez la largeur de la misérable vanité des hommes. Quoique j’aie bien lu dans ce livre du monde, il y avait des pages qui cependant m’étaient inconnues. Maintenant je sais tout. Plus froidement vous calculerez, plus avant vous irez. Frappez sans pitié, vous serez craint. N’acceptez les hommes et les femmes que comme les chevaux de poste que vous laisserez crever à chaque relais, vous arriverez ainsi au faîte de vos désirs. » (BALZAC, Le Père Goriot, dans Œuvres complètes de H. de Balzac, Tome 9, 1855, Paris, éd. Houssiaux, p. 365).

- 17« Au point de vue du savoir-vivre, le marchandage exagéré est d’ordinaire l’apanage des gens vulgaires et des parvenus. » (M. SALVA, Le savoir-vivre pour les jeunes gens, 1898, Paris, éd. Bloud & Barral, pp. 137-138).

- 18« Procédé astucieux que connaît celui, celle qui a la maîtrise d’une profession, d’une activité. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Ruse, 2, Par extension).

- 19« Le numéro un mondial des logiciels a été condamné par un tribunal de Chicago à verser 521 millions de dollars (461 millions d’euros) à une start-up et à l’Université de Californie dans un dossier de violation de brevet, a-t-on appris, lundi 11 août au soir, de sources judiciaires. » (ANONYME, « Microsoft condamné à 521 millions de dollars d’amende pour violation de brevet », Le Monde [en ligne], 12 août 2003).

- 20

- 21Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Coup, V, 1.

- 22« Opération qui consiste à tirer profit des fluctuations du marché par l’achat et la revente d’actifs financiers, de biens matériels […] » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Spéculation, 2, Finances).

- 23« Trois critères de la spéculation peuvent cependant être dégagés : l’intention (la recherche du profit est la motivation de l’opération), la temporalité (l’opération se déroule en un temps très court) et l’objet du contrat (la spéculation est une opération dont l’objet est déconnecté du bien ou de l’actif sur lequel porte le contrat). » (Valérie DEBRUT, Le Banquier actionnaire, 2013, Paris, éd. LGDJ, p. 112, §187).

- 24La spéculation est une « opération dont l’objet est déconnecté du bien ou de l’actif sur lequel porte le contrat ; seule importe la chance de gain à court terme. » (Hubert DE VAUPLANE & Delphine MARIOT‑THOREAU, « Limiter les effets de la spéculation sur les « biens vitaux de l’Homme » », Revue Banque, n° 711, mars 2009, pp. 84‑86, spéc. p. 85).

- 25« Nous vivons à une époque d’avidité où l’on ne s’inquiète pas de la valeur de la chose, si l’on peut y gagner en la repassant au voisin : on la repasse au voisin parce que l’avidité de l’Actionnaire qui croit à un gain, est égale à celle du Fondateur qui le lui propose ! » (BALZAC, La Maison Nucingen, 1838, dans Œuvres complètes de H. de Balzac, Tome 11, 1855, Paris, éd. Houssiaux, p. 43).

- 26« Les renseignements, qui de tout temps ont joué un rôle majeur dans le commerce, constituent la matière première des gens de finance. Il en va de même pour le marché des devises. » (Clarisse HERRENSCHMIDT, Les Trois écritures. Langue, nombre, code, 2007, Paris, éd. Gallimard, coll. Bibliothèque des Sciences humaines, p. 374).

- 27« C’est par ailleurs un théâtre de rumeurs [la bourse] qui influent sur les cours : toutes sortes d’informations y circulent, de bouche à oreille, puis, au fur et à mesure des inventions techniques, par télégraphe, téléphone, télex, fax et courrier électronique, qui concernent le rachat d’une entreprise par une autre, le changement d’un directeur ou une grève, la politique nationale et internationale, rumeurs et nouvelles qui amènent les porteurs d’actions à vendre. » (Clarisse HERRENSCHMIDT, Les Trois écritures. Langue, nombre, code, 2007, Paris, éd. Gallimard, coll. Bibliothèque des Sciences humaines, p. 374).

- 28« […] la spéculation, ce jeu terrible qui fait et défait les existences au profit les unes des autres, à ce point que, tous les vingt ans (je parle d’autrefois, désormais ce sera bien plus vite fait), la propriété change de propriétaires sur le sol de la France. Oui, la spéculation, cette reine des vicissitudes, des luttes, des jalousies et des passions, cette ennemie de l’idéal et du rêve, cette réaliste par excellence, qui pousse les hommes à l’activité fiévreuse du succès et qui dédaigne également les contemplations de l’artiste, les labeurs érudits du critique, les systèmes du philosophe et les aspirations religieuses du moraliste. » (George SAND, Lettre à Jules Janin, le 1er oct. 1855, à Paris, dans Correspondance. 1812-1876, Tome 4, 1883/1884, Paris, éd. Calmann Lévy, p. 77).

- 29« Ne te laisse point dominer, mon enfant, par la passion du jeu. Elle te dégoûterait du travail, te pousserait à des spéculations indélicates qui, la plupart du temps, amènent la ruine, ou tout au moins créent une situation de fortune difficile et pour longtemps embarrassée. » (J. CL., Du berceau à la tombe, 1893, Lille, Société de Saint-Augustin, Desclée & de Brouwer, p. 57).

- 30« Mais la rationalité à elle seule n’a jamais satisfait les humains qui aiment le jeu, le risque, l’excitation qu’ils font éprouver, et que meut l’appât du gain. » (Clarisse HERRENSCHMIDT, Les Trois écritures. Langue, nombre, code, 2007, Paris, éd. Gallimard, coll. Bibliothèque des Sciences humaines, p. 374).

- 31Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Cote, 6, Finances.

- 32« Il est un endroit [la Bourse] où l’on cote ce que valent les rois, où l’on soupèse les peuples, où l’on juge les systèmes, où les gouvernements sont rapportés à la mesure de l’écu de cent sous, où les idées, les croyances sont chiffrées, où tout s’escompte, où Dieu même emprunte et donne en garantie ses revenus d’âmes, car le pape y a son compte courant. » (BALZAC, Melmoth réconcilié, 1835, dans Œuvres complètes de H. de Balzac, Tome 14, 1855, Paris, éd. Houssiaux, pp. 276-277).

- 33« Tant de villes rasées, tant de peuples exterminés, tant de millions de gens passés au fil de l’épée et la plus riche et la plus belle porte du monde bouleversée dans l’intérêt du négoce des perles et du poivre ! Mécaniques victoires ! » (Michel DE MONTAIGNE, Les Essais [en français moderne], 1592, Paris, éd. Gallimard [2009], coll. Quarto, Livre III, chap. 6, p. 1103).

- 34« Goût passionné pour les tulipes allant jusqu’à la déraison et qui a sévi particulièrement en Hollande au XVIIe s. » (Trésor de la langue française informatisé [en ligne], V° Tulipe, Remarque « Tulipomanie »).

- 35« Une activité sans bornes, de quelque nature qu’elle soit, finit toujours par faire banqueroute. » (GŒTHE, Maximes et réflexions, 1833, Paris, éd. Brockhaus & Avenarius [1842], p. 3).

- 36Clarisse HERRENSCHMIDT, Les Trois écritures. Langue, nombre, code, 2007, Paris, éd. Gallimard, coll. Bibliothèque des Sciences humaines, p. 374.