« Tout déplacement sur une surface plane qui n’est

Pas dicté par une nécessité physique est une forme

Spatiale d’affirmation de soi qu’il s’agisse de bâtir

Un empire ou de faire du tourisme. »1Exergue du film de Jean-Luc Godard intitulé Film socialisme, 2010, France & Suisse, prod. Wild Bunch.

— Une chasse au trésor

1. Aussi peu voyageuse qu’il est décent de l’être en cette époque de mobilité flatteuse, l’autrice n’est guère plus portée à l’exploration. Elle le fut pourtant dans son enfance où un bosquet figurait une forêt vierge, un ruisseau le fleuve de tous les dangers, un terrain vague une terra incognita. C’était une lectrice assidue du Manuel des Castors Juniors2« Salut à tous, Castors Juniors ! Ce Manuel que vous avez entre les mains constitue un véritable trésor. C’est grâce à lui que les neveux de Donald, Loulou, Fifi et Riri se tirent à leur avantage des pires situations et mettent si souvent en défaut les connaissances de leur entourage. Désormais, vous allez faire comme eux et devenir des Castors Juniors accomplis. La fière devise des Castors Juniors : « Réponse à tout… ou presque », va devenir la vôtre et, comme vous n’êtes pas égoïstes, vous en ferez profiter vos camarades. Hugh ! » (WALT DISNEY COMPANY, Manuel des Castors Juniors, 1970, Paris, éd. Hachette & Édi-Monde, p. 10). : tous les enfants, garçons et filles, rêvent d’aventure… Mais la soif de découvertes boueuses et pluvieuses s’est tarie : elle a préféré parcourir des champs moins salissants, en bibliothèque ou dans sa chambre. À l’exploration physique, elle privilégia l’exploration intellectuelle.

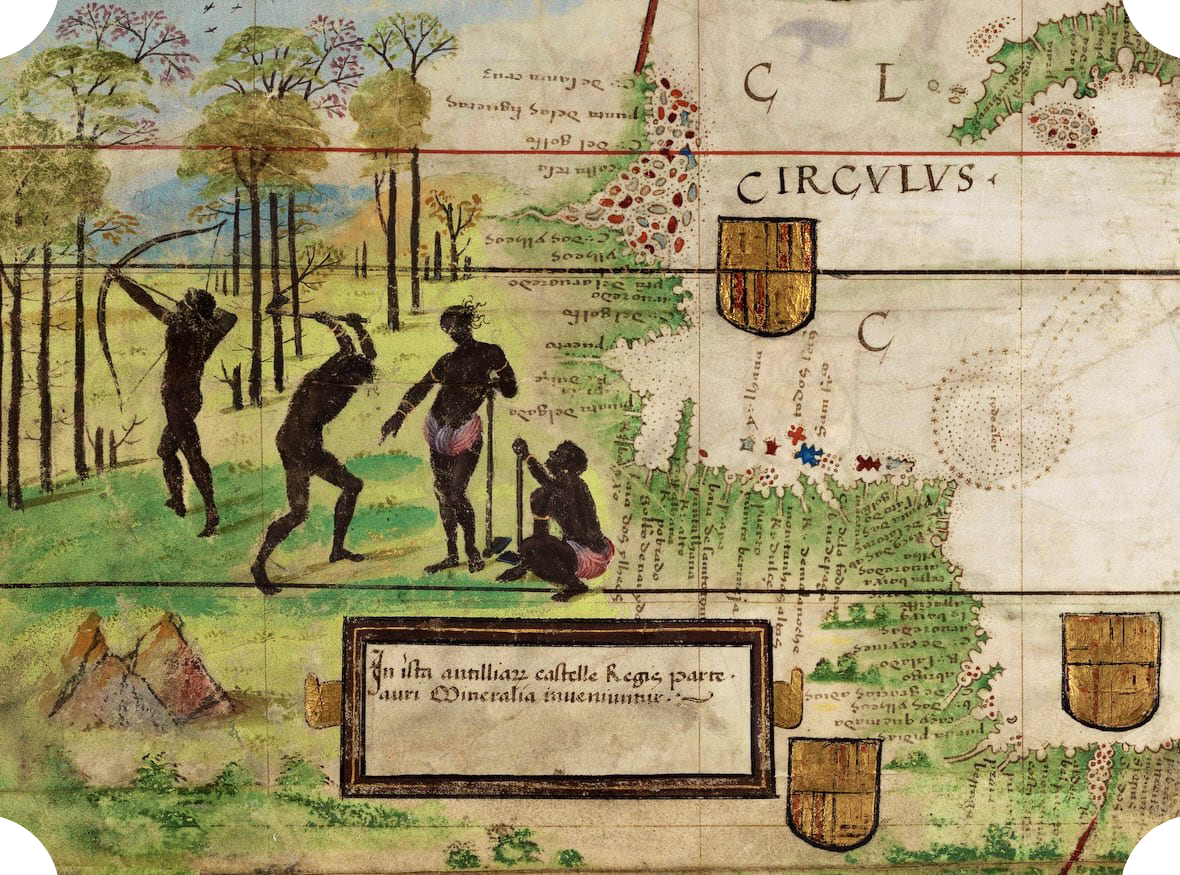

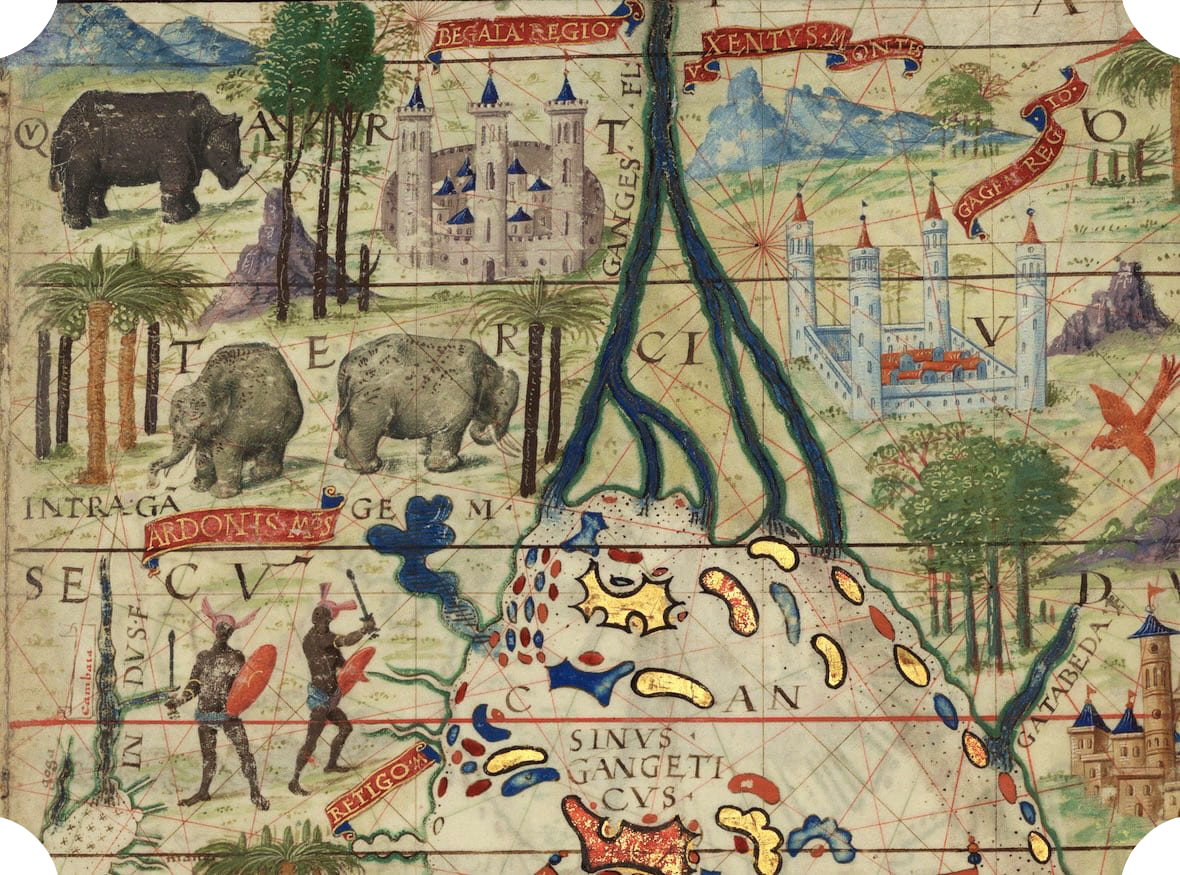

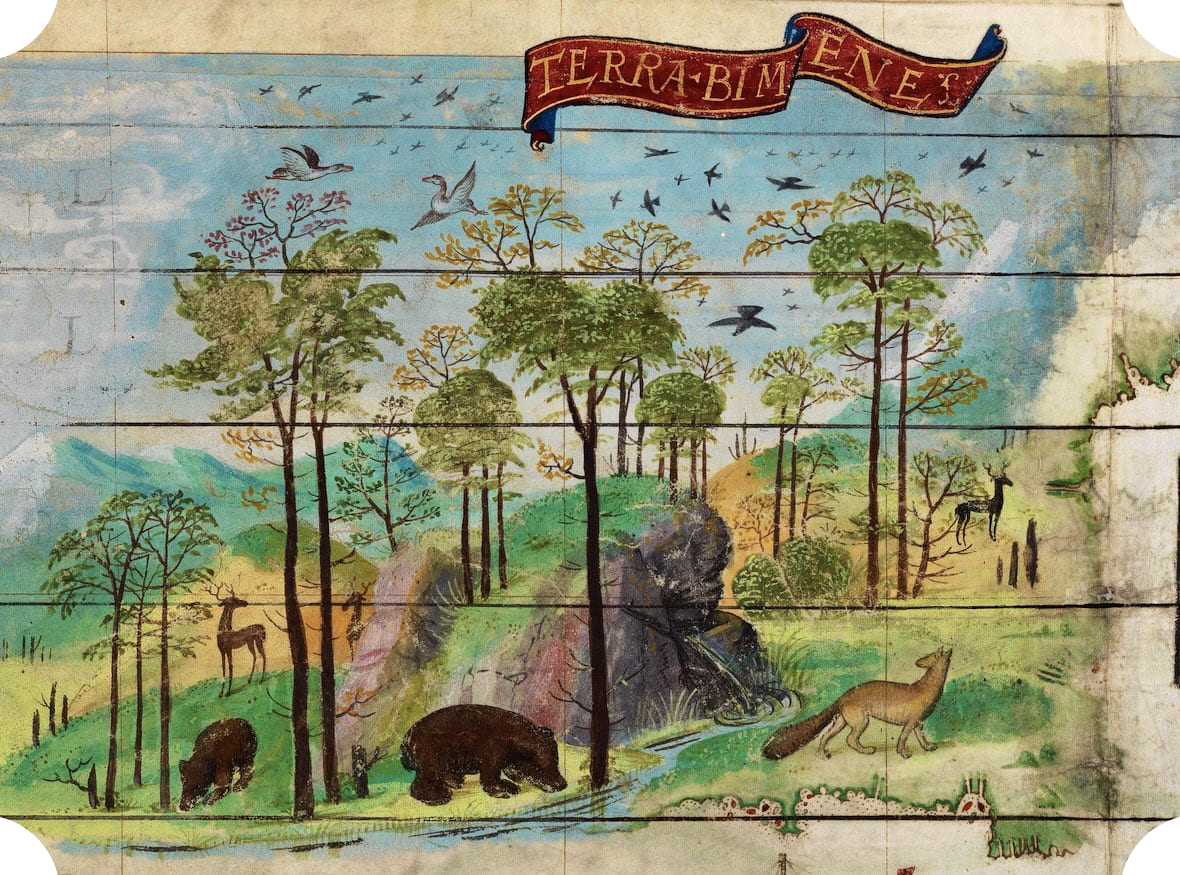

2. Que signifie cependant l’exploration, a fortiori comme activité (ou mode) d’affirmation ? Explorer signifie « Parcourir une région inconnue ou mal connue pour en reconnaître les caractéristiques et recueillir des informations scientifiques, économiques, etc. »3Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Explorer, 1. Il s’agit d’arpenter et cartographier un territoire inconnu, éventuellement d’en repérer les richesses puis d’aller en rendre compte au commanditaire de l’expédition pour qu’il prenne certaines dispositions (commerce, invasion, colonisation). Historiquement, on a procédé à la domestication des terres vierges et à leur transformation en un décor familier4« J’habitais Paris, dans un décor planté par la main de l’homme, et parfaitement domestiqué ; rues, maisons, tramways, réverbères, ustensiles : les choses, plates comme des concepts, se réduisaient à leurs fonctions. Le [jardin du] Luxembourg, aux massifs intouchables, aux pelouses interdites, n’était pour moi qu’un terrain de jeu. Par endroits, une déchirure laissait entrevoir, derrière la toile peinte, des profondeurs confuses. Les tunnels du métro fuyaient à l’infini vers le cœur secret de la terre. » (Simone DE BEAUVOIR, Mémoires d’une jeune fille rangée, 1958, Paris, éd. Gallimard, coll. Soleil, p. 26). : l’humanité se plaît à émousser la nature dans ce qu’elle a de plus sauvage, feint de déplorer une autrice allongée sur son lit, le buste appuyé sur deux coussins et les jambes recouvertes d’un plaid…

3. Dans une première version de cette notice, cette même autrice avait envisagé d’exposer le propos en trois sections : la conquête des terres, la conquête des mers et la conquête des airs, la première divisée entre conquête des espaces et conquête des reliefs, la deuxième entre exploration maritime et exploitation maritime, la troisième entre conquête du ciel et conquête de l’espace. Elle aurait pu développer les notions d’expédition et de colonisation, pourquoi pas l’alpinisme et la spéléologie, également la navigation, l’invasion de l’Amérique5« L’Américain qui découvrit le premier Christophe Colomb fit une méchante découverte. » (Georg Christoph LICHTENBERG, Le Miroir de l’âme, 1800, Paris, éd. José Corti [1997], coll. Domaine Romantique, trad. Charles Le Blanc, p. 351)., l’exploration polaire, l’économie et la politique maritimes, et puis le rêve d’Icare, l’aviation et l’aéronautique, la conquête de la Lune et l’exploration du cosmos… Un peu scolaire, non, pour une thématique placée sous le sceau de l’aventure ?

— La découverte

4. Religieuse6« Voyage de découverte ou d’exploration entrepris dans une contrée éloignée, d’accès souvent difficile. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Expédition, II, 3). ou militaire7« Opération militaire exigeant un envoi de troupes dans un territoire ou un pays étranger. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Expédition, II, 2)., éventuellement commerciale, l’expédition est un voyage de reconnaissance destiné à établir des relations futures avec les peuples qui y vivent8« Mon but principal était de recueillir avec soin, avec exactitude, tous les faits qui tomberaient sous mes yeux, de quelque nature qu’ils fussent, et de me livrer spécialement à tout ce qui me parais sait intéresser les progrès de la géographie et de notre commerce en Afrique. / Un séjour prolongé dans nos établissements et nos colonies du Sénégal, et peut-être aussi ma propre expérience, m’avaient appris combien ce commerce, depuis si longtemps languissant, avait besoin de débouchés et de relations nouvelles dans l’intérieur du continent; mais, pour établir ces nouvelles relations, pour imposer aux populations lointaines le tribut de notre industrie, il fallait de nouvelles découvertes, de nouvelles connaissances géographiques absolument indispensables pour les efforts que tenterait le Gouvernement et les encouragements qu’il prodiguerait à nos comptoirs de la côte. » (René CAILLIÉ, Journal d’un voyage à Temboctou et à Jenné dans l’Afrique centrale, Tome 1, 1830, Paris, éd. imprimerie royale, avant-propos, pp. vii-viii)., voire à leur extorquer leurs richesses sans ménagement, juste pour en tirer profit. Évidemment, ce genre de périple aujourd’hui passé de mode, du moins sur la terre ferme, comporte de hauts risques qui en font un exploit chaque fois salué par le public9« On a étendu le domaine de l’homme ; on peut voyager dans les airs, et celui qui le premier s’y soutint à une énorme distance de la terre, a surpassé l’audace du premier navigateur. » (Stéphanie Félicité DE GENLIS, Dictionnaire critique et raisonné des étiquettes de la cour, Tome 1, 1818, Paris, éd. Mongie, V° Inventions, p. 293).. Ainsi René Caillié (1799-1838) — l’autrice a fréquenté le collège saintais qui porte son nom — est-il connu pour avoir été le premier européen à revenir vivant d’un voyage à Tombouctou ; l’explorateur écossais Alexander Gordon Laing, qui l’avait précédé, avait été tué sur le chemin du retour10« Chéikh Hamet arrêta le major [Laing], sous prétexte qu’il était entré sur son territoire sans sa permission ; ensuite il voulut l’obliger de reconnaître Mahomet pour le prophète de Dieu ; il exigea même qu’il fit le salam. Laing, trop confiant dans la protection du bacha de Tripoli, qui l’avait recommandé à tous les chéikhs du désert, refusa d’obéir à chéikh Hamet, qui n’en réitéra que plus vivement ses instances pour qu’il se fit musulman. Laing fut inébranlable, et préféra mourir plutôt que de se soumettre résolution qui fit perdre au monde un des plus habiles voyageurs, et fit un martyr de plus pour la science. » (René CAILLIÉ, Journal d’un voyage à Temboctou, Tome 2, op. cit., pp. 349-350)..

5. À en lire les différentes définitions, l’expédition suppose un envoi de marchandises et de personnes, vers une destination déjà connue (ou au moins une direction donnée), territoire étranger donc inconnu ou identifié comme dangereux, souvent assez éloigné, voyage nécessitant des préparatifs et des moyens conséquents, afin d’y mener des actions spécifiques (repérages ou représailles). En général, et c’est une référence directe à la citation de début de notice (l’exergue), le déplacement n’est jamais innocent.

6. Ainsi, appropriation de l’espace11« Quadriller le ciel, recenser les lieux, habiter l’univers : l’espace ressemble à ces jouets de papier que les enfants ouvrent et referment pour y lire l’avenir. » (Marie DARRIEUSSECQ, Le Pays, 2005, Paris, éd. POL, p. 103)., enfantine par certains aspects12« Procédé technique consistant à déposer des imbéciles sur un rêve enfantin. Les accessoires utiles à l’alunissage, outre les imbéciles, sont : 1. La fusée, sorte de véhicule autopropulsé comportant de noimbreux aménagements sophistiqués. / 2. La terre, pour partir. / 3. La lune, pour témoin. » (Pierre DESPROGES, Dictionnaire superflu à l’usage de l’élite et des bien nantis, 1985, Paris, éd. du Seuil, coll. Points, V° Alunissage, p. 11)., en tout cas chargée d’une vanité dépassée13« Est-ce que ce ne sont pas des rêves de vanité que de faire de la lune une terre céleste, d’y imaginer des montagnes, des vallées, comme Anaxagore ? d’y placer des habitations et des demeures humaines et d’y établir des colonies pour notre profit, comme fait Platon et aussi Plutarque ? et de faire de notre terre un astre éclairant et lumineux ? » (Michel DE MONTAIGNE, Les Essais [en français moderne], 1592, Paris, éd. Gallimard [2009], coll. Quarto, Livre II, chap. 12, pp. 548-549)., l’exploration n’a jamais pour objectif la seule découverte, l’idéal de connaissance sauf, peut-être, les récentes tentatives de sauvegarde de la nature (préservation de la faune et de la flore) et, même dans ce cas, occuper le terrain, c’est affirmer sa domination, en tout cas celle de ses valeurs — qui peuvent être les meilleures du monde, l’autrice n’en disconvient pas. Découverte d’autres lieux — parcourir terres et océans14« Depuis le premier jour de son apparition sur le globe, l’homme n’a cessé de lutter contre les forces tyrannique qui le tenaient captif. Il s’est soustrait peu à peu à leurs étreintes. Usant tantôt de ruse, tantôt de violence, il a dénoué ou rompu un à un les liens multiples dont son esprit et son corps étaient enlacés. Puis il a marché résolument à la conquête de l’univers. Asservissant à sa volonté les puissances mystérieuses du nombre, il a mesuré jusqu’à ses derniers confins l’étendue terrestre. Il a parcouru sans pâlir, à travers de formidables écueils, l’immensité des océans ; il assiste aujourd’hui, dans la plénitude éthérée, à la formation et au déclin des mondes. » (Marie D’AGOULT, Esquisses morales et politiques, 1849, Paris, éd. Pagnerre, pp. 6-7). pour quadriller et exploiter le monde15« Fixé sur l’infini, son œil dominateur [celui de l’homme] force les étoiles, que Dieu semblait avoir réservées aux plaisirs des anges, à comparaître devant lui, et il leur impose des noms humains. Il jette dans les entrailles de la terre une sonde hardie qui fait jaillir à ses pieds les sources cachées ; il plonge dans l’abime des mers pour en retirer la perle et le corail qui retiennent sur le sein de la beauté ces tissus diaphanes dont il a dérobé aux insectes la merveilleuse industrie. » (Marie D’AGOULT, Esquisses morales et politiques, 1849, Paris, éd. Pagnerre, p. 7). —, l’exploration porte aussi à découvrir d’autres humanités. Voyez le regard peu amène porté par Voltaire sur divers autochtones, du passé ou de son temps16« […] car les Arts ne sont que l’ouvrage du temps ; & la paresse naturelle aux hommes les laisse des milliers d’années sans autres connaissances & sans autres talents que ceux de se nourrir, de se défendre des injures de l’air, & de s’égorger. Qu’on en juge par les Germains & par les Anglais du temps de César, par les Tartares d’aujourd’hui, par la moitié de l’Afrique, & par tous les peuples que nous avons trouvés dans l’Amérique, en exceptant à quelques égards les royaumes du Pérou & du Mexique, & la république de Tlaxcala. » (VOLTAIRE, « Histoire », dans DIDEROT & D’ALEMBERT (dir.), L’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Tome 8, 1751/1772, Paris, éd. Le Breton, Durand, Briasson & David, p. 221).. C’est que, où qu’on aille, on emporte avec soi ses obsessions culturelles et sa vision de l’autre17« […] l’ouverture de l’Europe sur l’Afrique est une histoire complexe où se mêlent des motivations mercantiles, un apostolat missionnaire et une « vision de l’étranger » qui ne pouvaient que lier à un opportunisme pratique, tempéré de curiosité, tout intérêt porté aux langues et aux civilisations. » (Emilio BONVINI & Maurice HOUIS, « Afrique noire (Culture et société). Langues », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 16 sept. 2024)..

— L’aventure

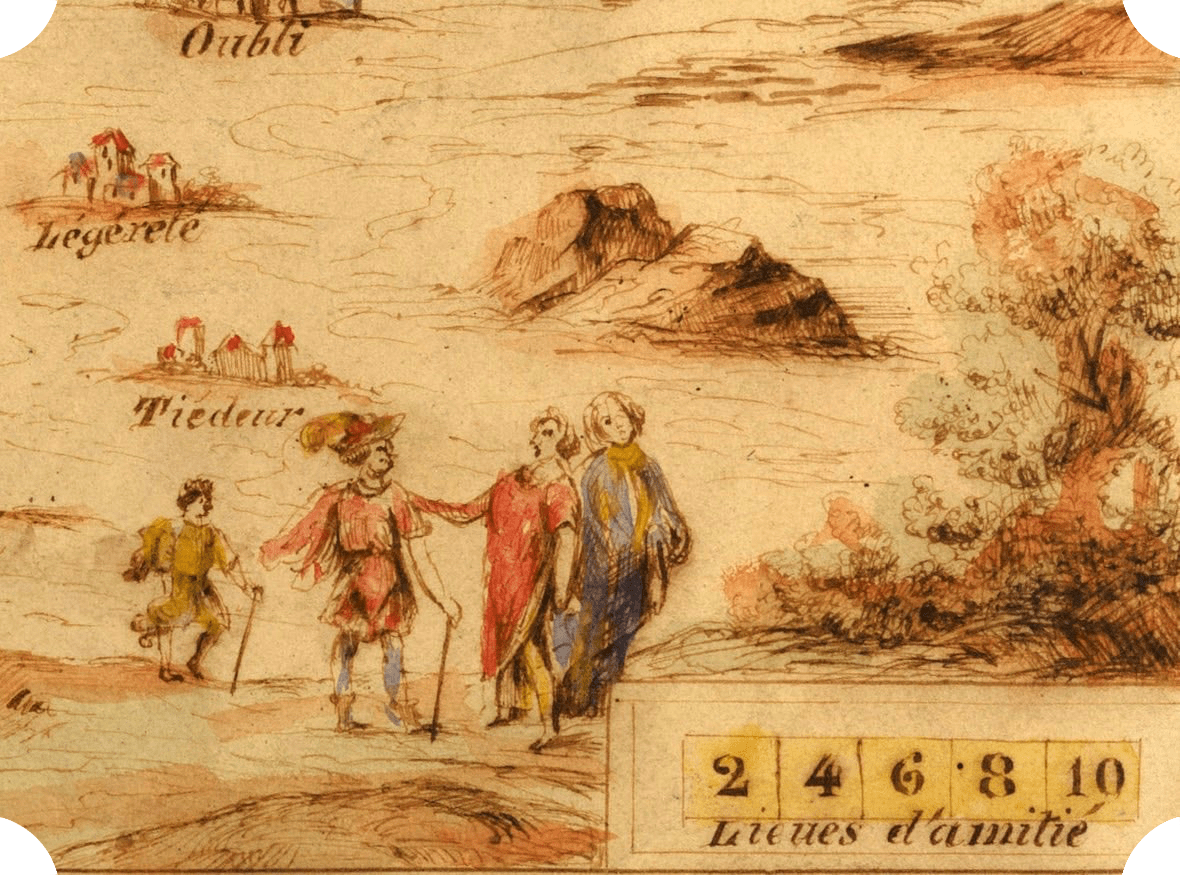

7. L’inconnue et la distance engendrent le risque, qui fait de l’exploration un exploit et d’un déplacement une aventure. L’aventure, justement, originellement ce qui advient, c’est-à-dire ce qu’il se produit, par inadvertance ou par surprise ; d’où l’idée de hasard, d’accident, également de fortune (dire la bonne aventure). D’un évènement inattendu, imprévu, fortuit, l’aventure devient le sort réservé à chacun, ses possibilités d’évolution et, de là, l’entreprise hasardeuse, ce qu’on entreprend à ses risques et périls, moins dans le domaine économique, en tout cas au Moyen Âge, que dans le champ guerrier ou la conquête amoureuse (voyez la carte de Tendre).

8. Selon qu’on emploie le pluriel ou le singulier, le terme ne convoque pas le même imaginaire : les aventures sont les péripéties et rebondissements qui arrivent à des personnages, réels ou fictifs ; l’aventure en revanche est un état d’esprit, comme dans l’expression « Tenter l’aventure, essayer de réussir dans une affaire dont le succès est très incertain. »18Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Aventure, 3. C’est une attitude qu’on se propose d’adopter en réponse à la soif d’aventure, le désir de parcourir le monde en se laissant porter par les circonstances — ce dont l’autrice est proprement incapable…

9. Mais revenons à l’exploration comme aventure collective, entreprise de bornage et de cartographie de toute la surface du globe, poussée par une forte volonté — il faut réunir des moyens colossaux19« Les grands voyages de découverte et d’exploration sont liés à la conjonction de volontés et de moyens techniques. Il faut les navires, les marins entraînés, les armateurs officiels ou privés, une volonté politique, mais avant tout des motifs assez puissants pour rompre les amarres, quitter la sûreté des quais pour l’inconnu et ses risques. » (Jean-Louis MIÈGE, « Explorations », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 16 sept. 2024). —, hier celle de la reine Isabelle la Catholique, aujourd’hui celle d’entrepreneurs mégalomanes. Et pourtant les explorations les plus spectaculaires sont probablement celles qui ont eu lieu durant la Préhistoire sur des embarcations de fortune — songeons au radeau d’Ulysse tel qu’Homère en relate la fabrication :

« Elle [la nymphe Calypso] lui donna une grande cognée de bronze, bien en main, affilée des deux côtés, et pourvue d’un très beau manche d’olivier, bien ajusté. Elle lui donna ensuite une doloire bien polie. Puis elle prit les devants vers l’extrémité de l’île, où de grands arbres avaient poussé : aune, peuplier, pin haut comme le ciel, bois depuis longtemps sans sève, très secs, qui lui seraient de légers flotteurs. Quand Calypso, l’auguste déesse, lui eut montré l’endroit où ces grands arbres avaient poussé, elle s’en revint vers sa demeure. Lui, se mit à couper des planches, et son travail fut vite terminé. Il abattit vingt arbres en tout, les dégrossit avec le bronze, les polit savamment et les dressa au cordeau. Cependant Calypso, l’auguste déesse, lui avait apporté des tarières ; il fora donc tous ses bois, les ajusta ensemble et, à coups de marteau, unit les pièces du bâtiment par chevilles et moises. Aux dimensions qu’un bon expert en charpentes donne à la coque d’un large vaisseau de charge, Ulysse se bâtit son radeau. Il dressa le gaillard qu’il couvrit d’ais serrés ; et pour finir, il fit un revêtement de longues planches. Il planta un mât, auquel s’ajustait une vergue. Il se fit en outre une rame de gouverne, pour se diriger. Il munit tout le bâtiment d’un bastingage en claies d’osier, rempart contre la vague, et répandit sur le plancher beaucoup de feuillage. Calypso, l’auguste déesse, apporta des toiles, pour en faire la voilure, et Ulysse les disposa savamment comme le reste. Il attacha au radeau, drisses, cordages et boulines, et put alors le faire descendre sur des rouleaux dans la mer brillante. »20HOMÈRE, L’Odyssée, Grèce, VIIIe s. av. J.-C., Paris, éd. Garnier [1934], Chant V, versets 234-261, trad. Médéric Dufour et Jeanne Raison, p. 74.

10. La navigation a bien représenté des exploits dont on ne prend plus la mesure aujourd’hui mais qui changèrent la face du monde. En 1488, le passage du cap de Bonne-Espérance par les Portugais devait condamner l’Égypte à la ruine jusqu’à ce que l’ouverture du canal de Suez — inauguré par l’Impératrice Eugénie le 17 novembre 1869 — rééquilibre les choses21« Deux grands événements délimitent l’histoire de l’Égypte au Moyen Âge : la conquête arabe, qui donna lieu en Orient à un gigantesque brassage de peuples sur deux continents, et la découverte de la route du cap de Bonne-Espérance, fait sans précédent dans les annales commerciales du monde, qui allait provoquer la ruine momentanée de l’Égypte. Le grand port d’Alexandrie, surnommé le magasin du monde, devenait, du jour au lendemain et pour deux siècles et demi, une petite station de cabotage. » (Gaston WIET, « Égypte. L’Égypte arabe », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 4 août 2024).. Mais une fois les continents défrichés, il fallut aller dans les airs puis sur la Lune22« Nous savions déjà, enfin tous ceux qui avaient fait un peu d’astronomie savaient déjà ce qu’on allait trouver dans la Lune. On va analyser chimiquement quelques morceaux de cailloux de plus. Soit. C’est un avantage. C’est un avantage qui a coûté un peu cher dans un monde où tout est à faire. » (Marguerite YOURCENAR, dans Femme d’aujourd’hui, entretien avec Françoise Faucher, 27 mai 1975, Jardin Thuya, Maine, USA, Société Radio-Canada). — exploration du ciel et de l’espace qui, jusqu’à récemment, semblait sans limite23« Avec les ballons [dirigeables] on finira par aller dans la lune. » (Gustave FLAUBERT, Dictionnaire des idées reçues, 1913 [posthume], Paris, éd. Conard, p. 49, V° Ballons).. Il est vrai que le ciel procure l’« extase géographique »24« Je m’enchantais aussi des planches de mon atlas. Je m’émouvais de la solitude des îles, de la hardiesse des caps, de la fragilité de cette langue de terre qui rattache les presqu’îles au continent ; j’ai connu à nouveau cette extase géographique quand, adulte, j’ai vu d’avion la Corse et la Sardaigne s’inscrire dans le bleu de la mer, quand j’ai retrouvé à Calchis, éclairée d’un vrai soleil, l’idée parfaite d’un isthme étranglé entre deux mers. Des formes rigoureuses, des anecdotes fermement taillées dans le marbre des siècles : le monde était un album d’images aux couleurs brillantes que je feuilletais avec ravissement. » (Simone DE BEAUVOIR, Mémoires d’une jeune fille rangée, 1958, Paris, éd. Gallimard, coll. Soleil, p. 26)., peut-être en écho à l’emplacement originel du séjour divin.

Références

- Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Aventure, Expédition, Explorer.

— Articles

- Emilio BONVINI & Maurice HOUIS, « Afrique noire (Culture et société). Langues », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 16 sept. 2024.

- Jean-Louis MIÈGE, « Explorations », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 16 sept. 2024

- VOLTAIRE, « Histoire », dans DIDEROT & D’ALEMBERT (dir.), L’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Tome 8, 1751/1772, Paris, éd. Le Breton, Durand, Briasson & David.

- Gaston WIET, « Égypte. L’Égypte arabe », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 4 août 2024.

— Livres

- Marie D’AGOULT, Esquisses morales et politiques, 1849, Paris, éd. Pagnerre.

- Simone DE BEAUVOIR, Mémoires d’une jeune fille rangée, 1958, Paris, éd. Gallimard, coll. Soleil.

- René CAILLIÉ, Journal d’un voyage à Temboctou et à Jenné dans l’Afrique centrale, Tome 1 & Tome 2, 1830, Paris, éd. imprimerie royale.

- Marie DARRIEUSSECQ, Le Pays, 2005, Paris, éd. POL.

- Pierre DESPROGES, Dictionnaire superflu à l’usage de l’élite et des bien nantis, 1985, Paris, éd. du Seuil, coll. Points.

- Gustave FLAUBERT, Dictionnaire des idées reçues, 1913 [posthume], Paris, éd. Conard.

- Stéphanie Félicité DE GENLIS, Dictionnaire critique et raisonné des étiquettes de la cour, Tome 1, 1818, Paris, éd. Mongie.

- HOMÈRE, L’Odyssée, Grèce, VIIIe s. av. J.-C., Paris, éd. Garnier [1934], trad. Médéric Dufour et Jeanne Raison.

- Georg Christoph LICHTENBERG, Le Miroir de l’âme, 1800, Paris, éd. José Corti [1997], coll. Domaine Romantique, trad. Charles Le Blanc.

- Michel DE MONTAIGNE, Les Essais [en français moderne], 1592, Paris, éd. Gallimard [2009], coll. Quarto.

- WALT DISNEY COMPANY, Manuel des Castors Juniors, 1970, Paris, éd. Hachette & Édi-Monde.

— Vidéos

- Film socialisme, réal. Jean-Luc Godard, 2010, France & Suisse, prod. Wild Bunch.

- Marguerite YOURCENAR, dans Femme d’aujourd’hui, entretien avec Françoise Faucher, 27 mai 1975, Jardin Thuya, Maine, USA, Société Radio-Canada.

Illustrations

- Lopo HOMEM, Atlas nautique du Monde, dit atlas Miller, 1519, Bibliothèque nationale de France, Paris.

- 1Exergue du film de Jean-Luc Godard intitulé Film socialisme, 2010, France & Suisse, prod. Wild Bunch.

- 2« Salut à tous, Castors Juniors ! Ce Manuel que vous avez entre les mains constitue un véritable trésor. C’est grâce à lui que les neveux de Donald, Loulou, Fifi et Riri se tirent à leur avantage des pires situations et mettent si souvent en défaut les connaissances de leur entourage. Désormais, vous allez faire comme eux et devenir des Castors Juniors accomplis. La fière devise des Castors Juniors : « Réponse à tout… ou presque », va devenir la vôtre et, comme vous n’êtes pas égoïstes, vous en ferez profiter vos camarades. Hugh ! » (WALT DISNEY COMPANY, Manuel des Castors Juniors, 1970, Paris, éd. Hachette & Édi-Monde, p. 10).

- 3Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Explorer, 1.

- 4« J’habitais Paris, dans un décor planté par la main de l’homme, et parfaitement domestiqué ; rues, maisons, tramways, réverbères, ustensiles : les choses, plates comme des concepts, se réduisaient à leurs fonctions. Le [jardin du] Luxembourg, aux massifs intouchables, aux pelouses interdites, n’était pour moi qu’un terrain de jeu. Par endroits, une déchirure laissait entrevoir, derrière la toile peinte, des profondeurs confuses. Les tunnels du métro fuyaient à l’infini vers le cœur secret de la terre. » (Simone DE BEAUVOIR, Mémoires d’une jeune fille rangée, 1958, Paris, éd. Gallimard, coll. Soleil, p. 26).

- 5« L’Américain qui découvrit le premier Christophe Colomb fit une méchante découverte. » (Georg Christoph LICHTENBERG, Le Miroir de l’âme, 1800, Paris, éd. José Corti [1997], coll. Domaine Romantique, trad. Charles Le Blanc, p. 351).

- 6« Voyage de découverte ou d’exploration entrepris dans une contrée éloignée, d’accès souvent difficile. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Expédition, II, 3).

- 7« Opération militaire exigeant un envoi de troupes dans un territoire ou un pays étranger. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Expédition, II, 2).

- 8« Mon but principal était de recueillir avec soin, avec exactitude, tous les faits qui tomberaient sous mes yeux, de quelque nature qu’ils fussent, et de me livrer spécialement à tout ce qui me parais sait intéresser les progrès de la géographie et de notre commerce en Afrique. / Un séjour prolongé dans nos établissements et nos colonies du Sénégal, et peut-être aussi ma propre expérience, m’avaient appris combien ce commerce, depuis si longtemps languissant, avait besoin de débouchés et de relations nouvelles dans l’intérieur du continent; mais, pour établir ces nouvelles relations, pour imposer aux populations lointaines le tribut de notre industrie, il fallait de nouvelles découvertes, de nouvelles connaissances géographiques absolument indispensables pour les efforts que tenterait le Gouvernement et les encouragements qu’il prodiguerait à nos comptoirs de la côte. » (René CAILLIÉ, Journal d’un voyage à Temboctou et à Jenné dans l’Afrique centrale, Tome 1, 1830, Paris, éd. imprimerie royale, avant-propos, pp. vii-viii).

- 9« On a étendu le domaine de l’homme ; on peut voyager dans les airs, et celui qui le premier s’y soutint à une énorme distance de la terre, a surpassé l’audace du premier navigateur. » (Stéphanie Félicité DE GENLIS, Dictionnaire critique et raisonné des étiquettes de la cour, Tome 1, 1818, Paris, éd. Mongie, V° Inventions, p. 293).

- 10« Chéikh Hamet arrêta le major [Laing], sous prétexte qu’il était entré sur son territoire sans sa permission ; ensuite il voulut l’obliger de reconnaître Mahomet pour le prophète de Dieu ; il exigea même qu’il fit le salam. Laing, trop confiant dans la protection du bacha de Tripoli, qui l’avait recommandé à tous les chéikhs du désert, refusa d’obéir à chéikh Hamet, qui n’en réitéra que plus vivement ses instances pour qu’il se fit musulman. Laing fut inébranlable, et préféra mourir plutôt que de se soumettre résolution qui fit perdre au monde un des plus habiles voyageurs, et fit un martyr de plus pour la science. » (René CAILLIÉ, Journal d’un voyage à Temboctou, Tome 2, op. cit., pp. 349-350).

- 11« Quadriller le ciel, recenser les lieux, habiter l’univers : l’espace ressemble à ces jouets de papier que les enfants ouvrent et referment pour y lire l’avenir. » (Marie DARRIEUSSECQ, Le Pays, 2005, Paris, éd. POL, p. 103).

- 12« Procédé technique consistant à déposer des imbéciles sur un rêve enfantin. Les accessoires utiles à l’alunissage, outre les imbéciles, sont : 1. La fusée, sorte de véhicule autopropulsé comportant de noimbreux aménagements sophistiqués. / 2. La terre, pour partir. / 3. La lune, pour témoin. » (Pierre DESPROGES, Dictionnaire superflu à l’usage de l’élite et des bien nantis, 1985, Paris, éd. du Seuil, coll. Points, V° Alunissage, p. 11).

- 13« Est-ce que ce ne sont pas des rêves de vanité que de faire de la lune une terre céleste, d’y imaginer des montagnes, des vallées, comme Anaxagore ? d’y placer des habitations et des demeures humaines et d’y établir des colonies pour notre profit, comme fait Platon et aussi Plutarque ? et de faire de notre terre un astre éclairant et lumineux ? » (Michel DE MONTAIGNE, Les Essais [en français moderne], 1592, Paris, éd. Gallimard [2009], coll. Quarto, Livre II, chap. 12, pp. 548-549).

- 14« Depuis le premier jour de son apparition sur le globe, l’homme n’a cessé de lutter contre les forces tyrannique qui le tenaient captif. Il s’est soustrait peu à peu à leurs étreintes. Usant tantôt de ruse, tantôt de violence, il a dénoué ou rompu un à un les liens multiples dont son esprit et son corps étaient enlacés. Puis il a marché résolument à la conquête de l’univers. Asservissant à sa volonté les puissances mystérieuses du nombre, il a mesuré jusqu’à ses derniers confins l’étendue terrestre. Il a parcouru sans pâlir, à travers de formidables écueils, l’immensité des océans ; il assiste aujourd’hui, dans la plénitude éthérée, à la formation et au déclin des mondes. » (Marie D’AGOULT, Esquisses morales et politiques, 1849, Paris, éd. Pagnerre, pp. 6-7).

- 15« Fixé sur l’infini, son œil dominateur [celui de l’homme] force les étoiles, que Dieu semblait avoir réservées aux plaisirs des anges, à comparaître devant lui, et il leur impose des noms humains. Il jette dans les entrailles de la terre une sonde hardie qui fait jaillir à ses pieds les sources cachées ; il plonge dans l’abime des mers pour en retirer la perle et le corail qui retiennent sur le sein de la beauté ces tissus diaphanes dont il a dérobé aux insectes la merveilleuse industrie. » (Marie D’AGOULT, Esquisses morales et politiques, 1849, Paris, éd. Pagnerre, p. 7).

- 16« […] car les Arts ne sont que l’ouvrage du temps ; & la paresse naturelle aux hommes les laisse des milliers d’années sans autres connaissances & sans autres talents que ceux de se nourrir, de se défendre des injures de l’air, & de s’égorger. Qu’on en juge par les Germains & par les Anglais du temps de César, par les Tartares d’aujourd’hui, par la moitié de l’Afrique, & par tous les peuples que nous avons trouvés dans l’Amérique, en exceptant à quelques égards les royaumes du Pérou & du Mexique, & la république de Tlaxcala. » (VOLTAIRE, « Histoire », dans DIDEROT & D’ALEMBERT (dir.), L’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Tome 8, 1751/1772, Paris, éd. Le Breton, Durand, Briasson & David, p. 221).

- 17« […] l’ouverture de l’Europe sur l’Afrique est une histoire complexe où se mêlent des motivations mercantiles, un apostolat missionnaire et une « vision de l’étranger » qui ne pouvaient que lier à un opportunisme pratique, tempéré de curiosité, tout intérêt porté aux langues et aux civilisations. » (Emilio BONVINI & Maurice HOUIS, « Afrique noire (Culture et société). Langues », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 16 sept. 2024).

- 18Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Aventure, 3.

- 19« Les grands voyages de découverte et d’exploration sont liés à la conjonction de volontés et de moyens techniques. Il faut les navires, les marins entraînés, les armateurs officiels ou privés, une volonté politique, mais avant tout des motifs assez puissants pour rompre les amarres, quitter la sûreté des quais pour l’inconnu et ses risques. » (Jean-Louis MIÈGE, « Explorations », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 16 sept. 2024).

- 20HOMÈRE, L’Odyssée, Grèce, VIIIe s. av. J.-C., Paris, éd. Garnier [1934], Chant V, versets 234-261, trad. Médéric Dufour et Jeanne Raison, p. 74.

- 21« Deux grands événements délimitent l’histoire de l’Égypte au Moyen Âge : la conquête arabe, qui donna lieu en Orient à un gigantesque brassage de peuples sur deux continents, et la découverte de la route du cap de Bonne-Espérance, fait sans précédent dans les annales commerciales du monde, qui allait provoquer la ruine momentanée de l’Égypte. Le grand port d’Alexandrie, surnommé le magasin du monde, devenait, du jour au lendemain et pour deux siècles et demi, une petite station de cabotage. » (Gaston WIET, « Égypte. L’Égypte arabe », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 4 août 2024).

- 22« Nous savions déjà, enfin tous ceux qui avaient fait un peu d’astronomie savaient déjà ce qu’on allait trouver dans la Lune. On va analyser chimiquement quelques morceaux de cailloux de plus. Soit. C’est un avantage. C’est un avantage qui a coûté un peu cher dans un monde où tout est à faire. » (Marguerite YOURCENAR, dans Femme d’aujourd’hui, entretien avec Françoise Faucher, 27 mai 1975, Jardin Thuya, Maine, USA, Société Radio-Canada).

- 23« Avec les ballons [dirigeables] on finira par aller dans la lune. » (Gustave FLAUBERT, Dictionnaire des idées reçues, 1913 [posthume], Paris, éd. Conard, p. 49, V° Ballons).

- 24« Je m’enchantais aussi des planches de mon atlas. Je m’émouvais de la solitude des îles, de la hardiesse des caps, de la fragilité de cette langue de terre qui rattache les presqu’îles au continent ; j’ai connu à nouveau cette extase géographique quand, adulte, j’ai vu d’avion la Corse et la Sardaigne s’inscrire dans le bleu de la mer, quand j’ai retrouvé à Calchis, éclairée d’un vrai soleil, l’idée parfaite d’un isthme étranglé entre deux mers. Des formes rigoureuses, des anecdotes fermement taillées dans le marbre des siècles : le monde était un album d’images aux couleurs brillantes que je feuilletais avec ravissement. » (Simone DE BEAUVOIR, Mémoires d’une jeune fille rangée, 1958, Paris, éd. Gallimard, coll. Soleil, p. 26).