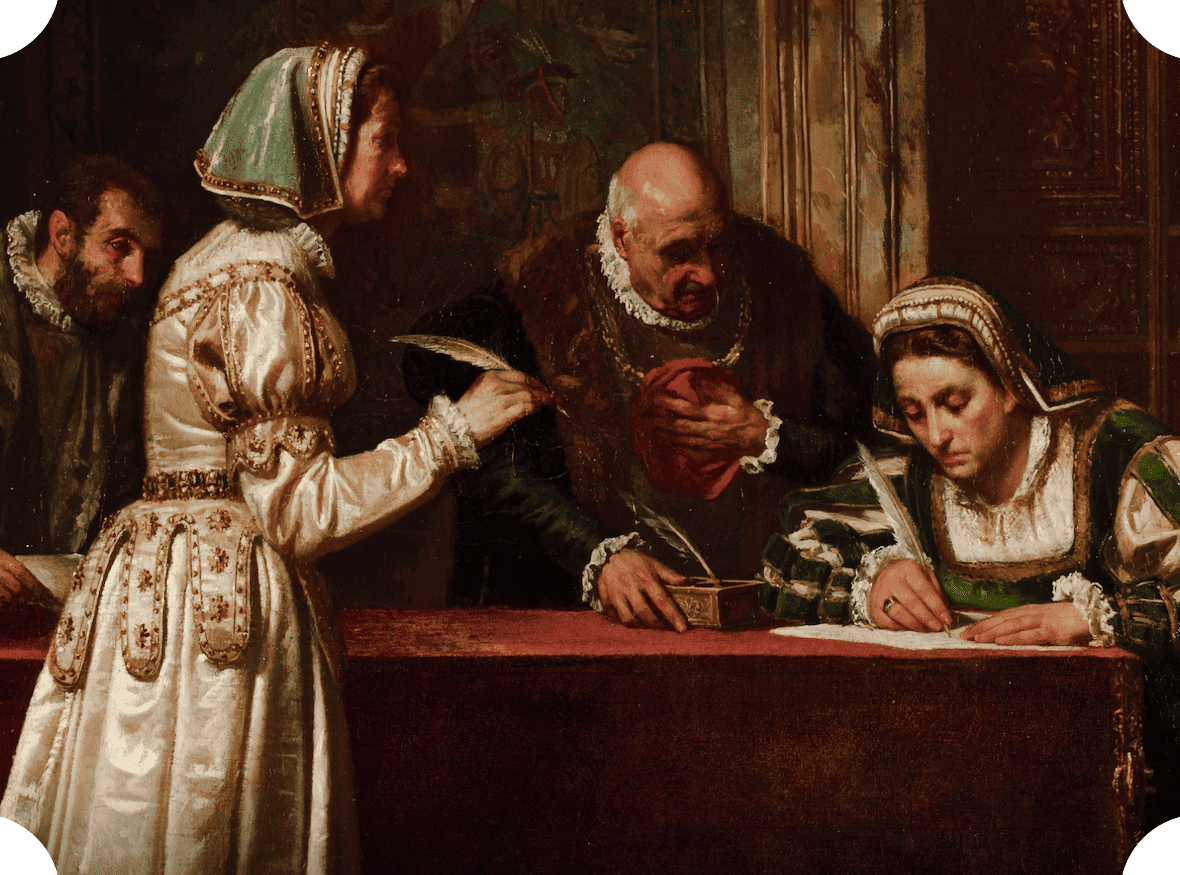

Signature du traité de Cambrai

1. Le traité de Cambrai

Étonnant, ce traité signé le 3 août 1529 à Cambrai par Louise de Savoie (1476-1531) et Marguerite d’Autriche (1480-1530), au nom et pour le compte de François Ier (1494-1547) et Charles Quint (1500-1558), afin de mettre fin à la septième guerre d’Italie (1527-1529), celle-ci consécutive au reniement, par la partie française, du traité de Madrid signé le 14 janvier 1526.

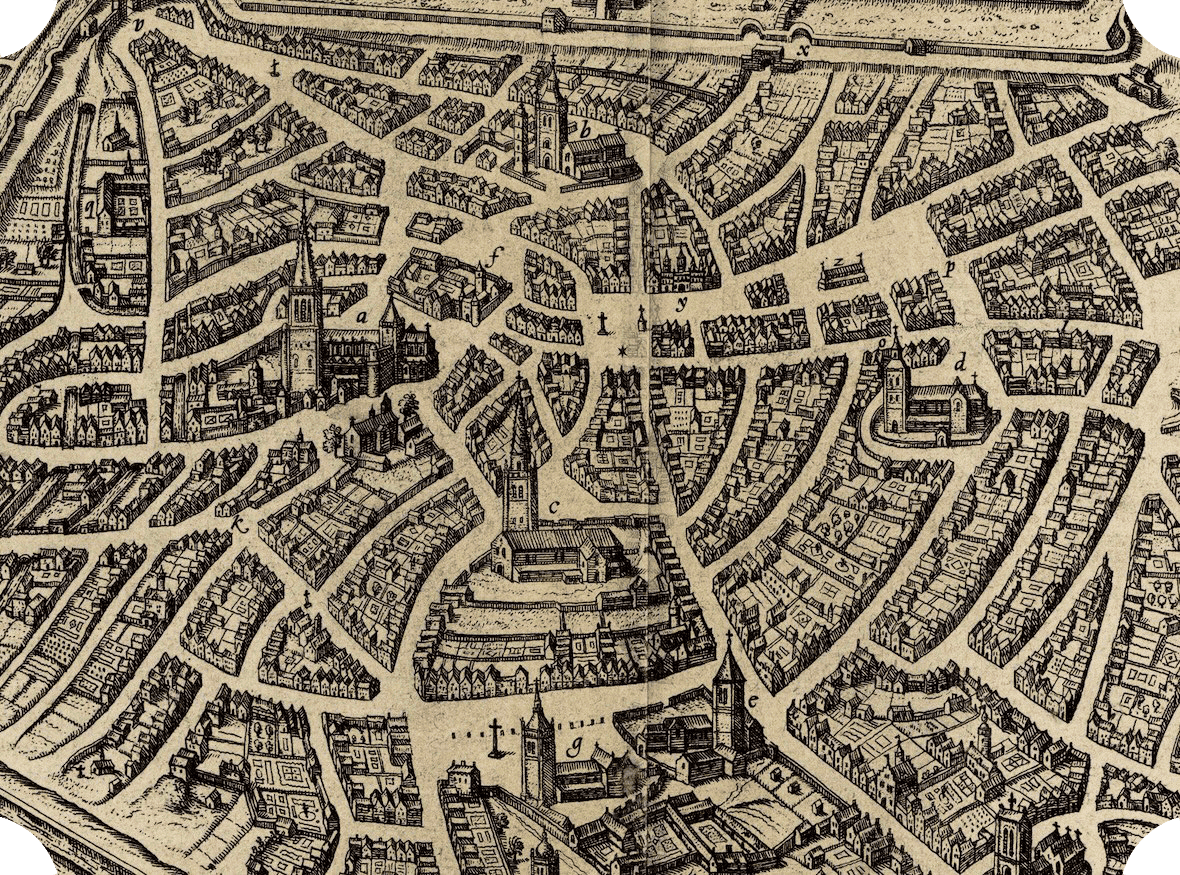

Cambrai : ville stratégique, jouissant d’un statut de relative neutralité, siège d’une petite principauté ecclésiastique dépendant alors du Saint-Empire romain germanique (dont l’espagnol Charles Quint est le souverain) ; mais ville francophone proche de la Picardie royale qui ne rentrera dans le giron français qu’avec le siège de Cambrai soutenu par Vauban en 1677…

La ville de Cambrai à la fin du 16e siècle

2. Le nœud du problème

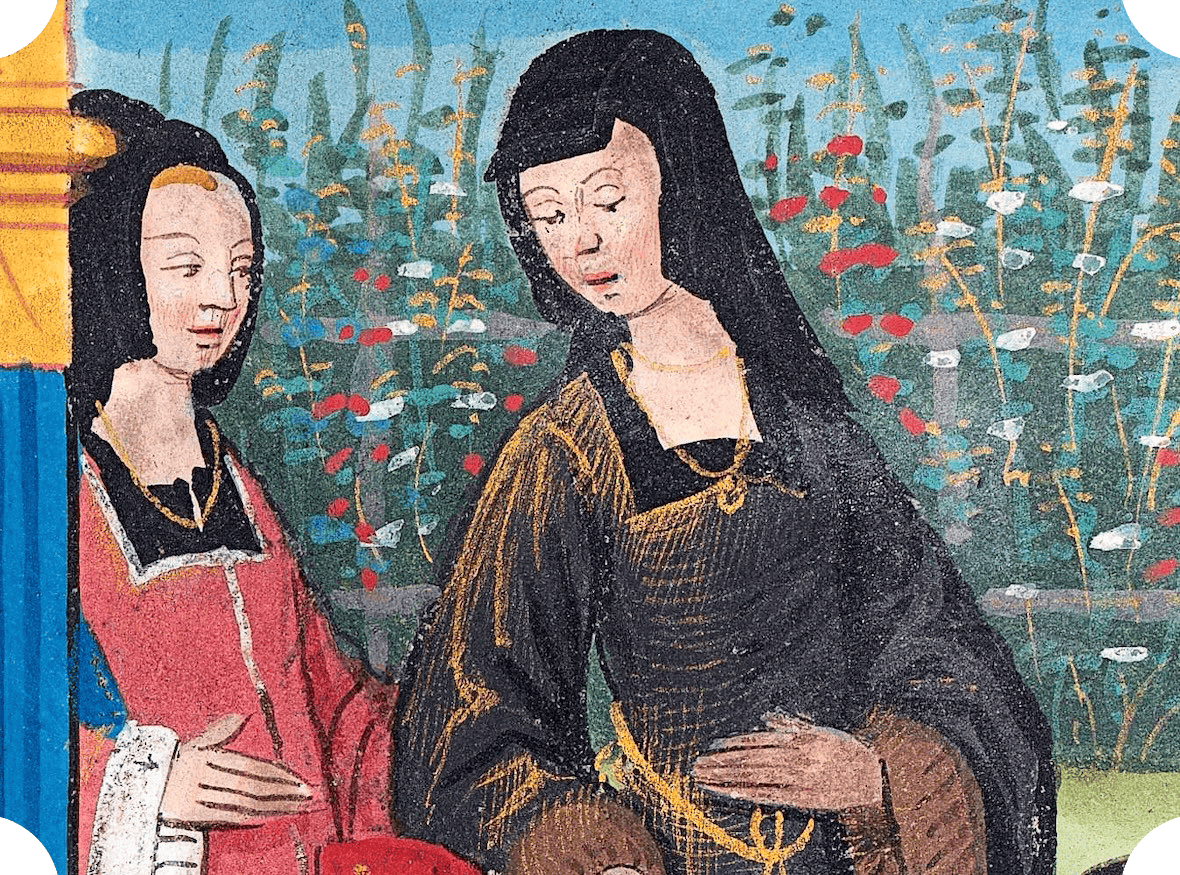

Disons d’emblée que les deux femmes se connaissent bien pour avoir été belles-sœurs1« Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche se connaissent bien. Elles ont été belles-sœurs, elles ont une manière de destin commun de reines sans couronne. Ce sont deux vieilles manœuvrières impossibles à tordre. » (Henry MONTAIGU, La guerre des dames. La fin des féodaux, 1981, Paris, éd. Olivier Orban, p. 295).. L’une, Louise de Savoie (la mère de François Ier), est régente du Royaume de France durant ses absences ; elle est également la sœur de Philibert II, duc de Savoie mort en 1504, dont Marguerite d’Autriche est la veuve. Cette dernière est, par ailleurs, la tante de Charles Quint, ce qui explique qu’elle administre en son nom ses possessions des Pays-Bas2« […] tantôt les femmes gouvernent lors de l’absence momentanée du prince, parti à la guerre ou à la croisade ; tantôt elles assurent le gouvernement après la mort du roi, lorsque l’héritier qui accède au trône est mineur. Les exemples de régence sont nombreux, et ce dès le haut Moyen Âge. En France, épinglons les régences de Brunehaut, veuve du roi d’Austrasie Sigebert Ier et mère de Childebert II, entre 575 et 613 ; d’Adèle de Champagne, mère de Philippe Auguste, entre 1190 et 1192 ; de Blanche de Castille, veuve de Louis VIII et mère de Louis IX, entre 1226 et 1252 ; d’Isabeau de Bavière, épouse de Charles VI, entre 1392 et 1417. À l’échelle européenne, on peut mentionner les régences de Yolande de Savoie, Yolande de Bar, Isabelle d’Anjou ou Isabelle de Castille. » (Jonathan DUMONT & Laure FAGNART, « Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche, dames Concordes », dans Jonathan DUMONT, Laure FAGNART, Pierre-Gilles GIRAULT & Nicolas LE ROUX [dir.], La paix des Dames. 1529, 2021, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, pp. 21-37, spéc. p. 21).. Deux femmes de tête donc, liées par la famille mais opposées par la guerre…

Ce à quoi il s’agit de mettre fin en cette année 1529, c’est à la septième des onze guerres d’Italie, conflits qui durent depuis 1494 et ne se termineront — mais nos protagonistes l’ignorent — qu’en 1559. Menées par les valeureux rois très chrétiens (d’abord Charles VIII, puis Louis XII, enfin François Ier et Henri II), ces campagnes militaires visaient à annexer à la France le royaume de Naples et le duché de Milan…

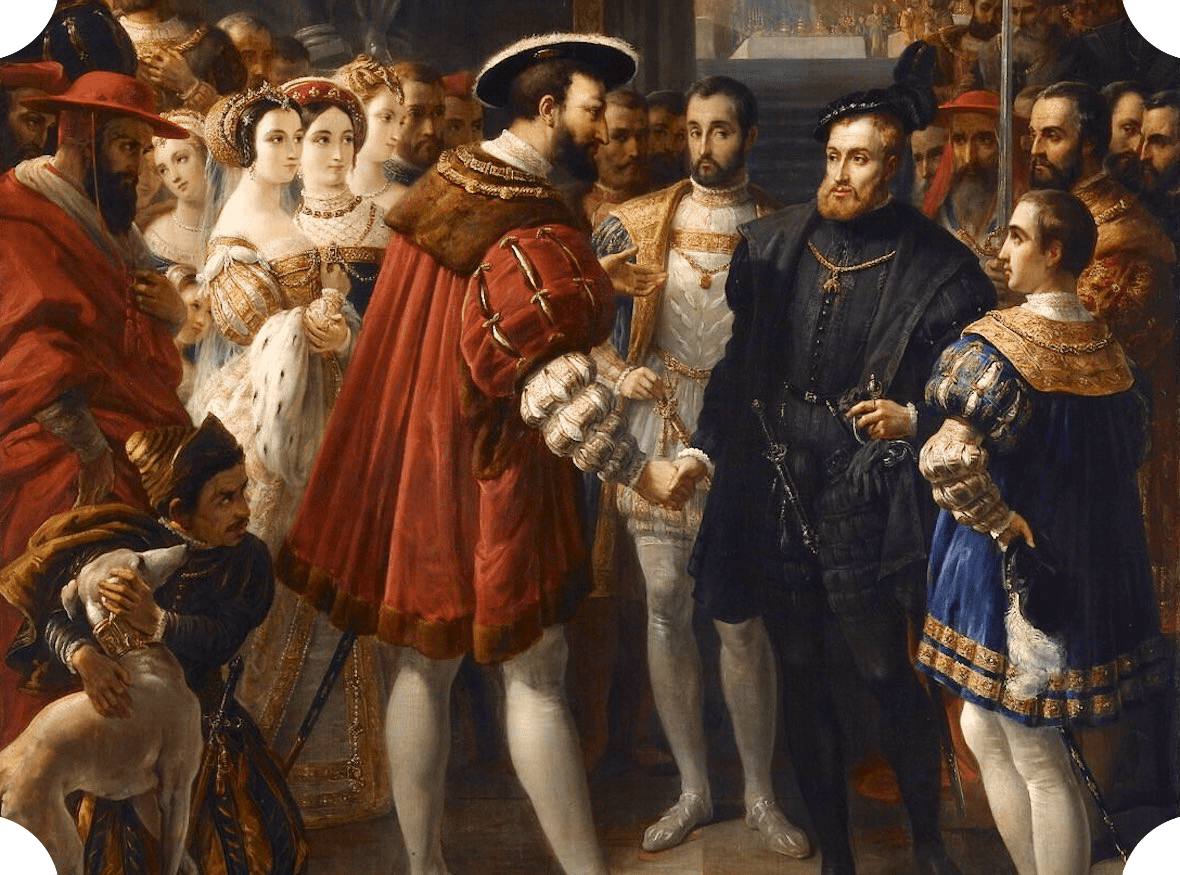

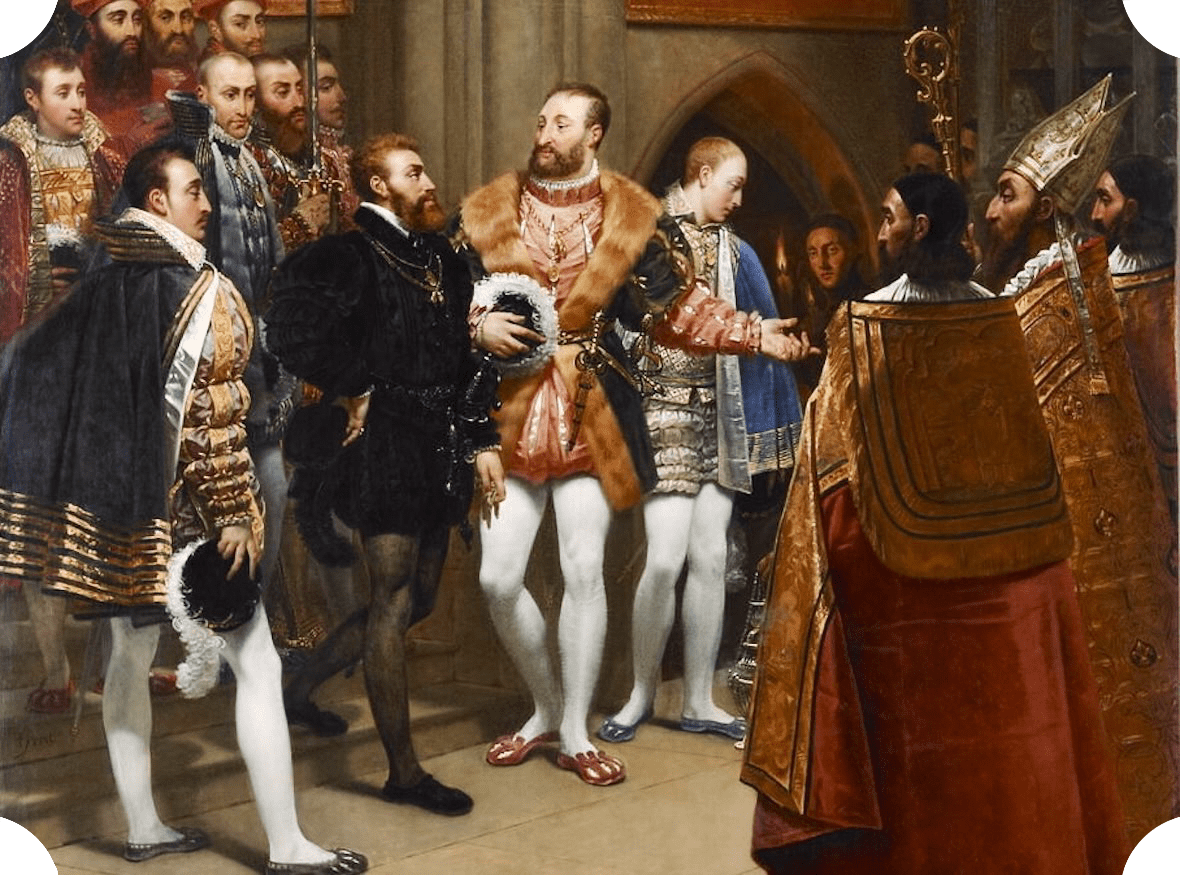

François Ier & Charles Quint

3. La capture de François

Mais revenons au point de départ de cette sombre histoire : la (quatrième) bataille de Pavie, qui se déroula le 24 février 1525 en Lombardie — ce n’est, alors, que la sixième guerre d’Italie (1521-1525). À l’époque, le riche Nord de l’Italie attire les convoitises des deux grands souverains (François Ier et Charles Quint) qui ne sont pourtant pas italiens — mais en ce temps-là, les princes n’entrevoient guère la nécessité de régner sagement à l’intérieur de leurs frontières…

Galvanisé par sa victoire à Marignan (l’autrice ne pense pas utile d’en rappeler l’année), François Ier croit un peu trop en sa bonne étoile et, après avoir remporté Milan le 26 octobre 1524, il jette son dévolu sur Pavie, malgré les mises en garde malheureusement fondées de l’amiral Guillaume Gouffier de Bonnivet. Car le 24 février 1525, le bon roi François est fait prisonnier à Pavie, sur le champ de bataille. L’évènement est considérable, commenté dans toute la chrétienté.

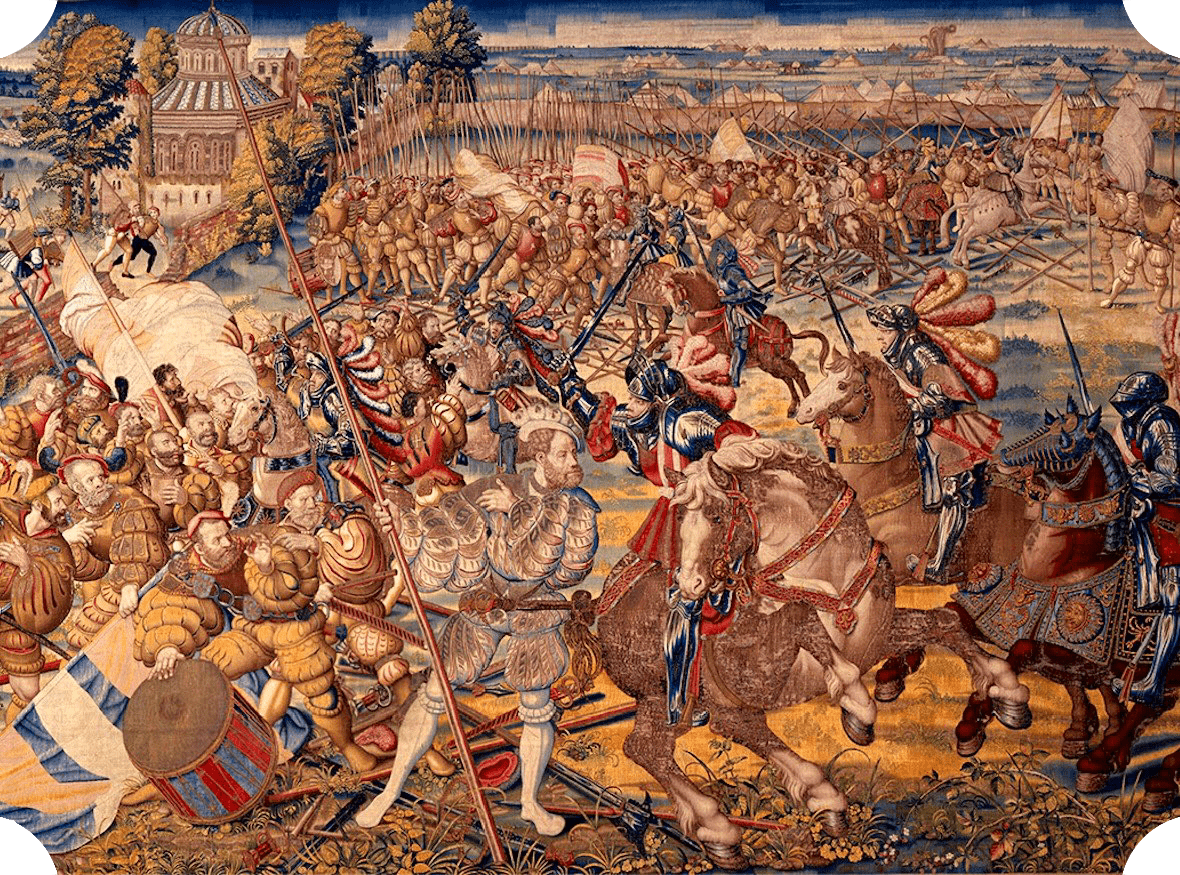

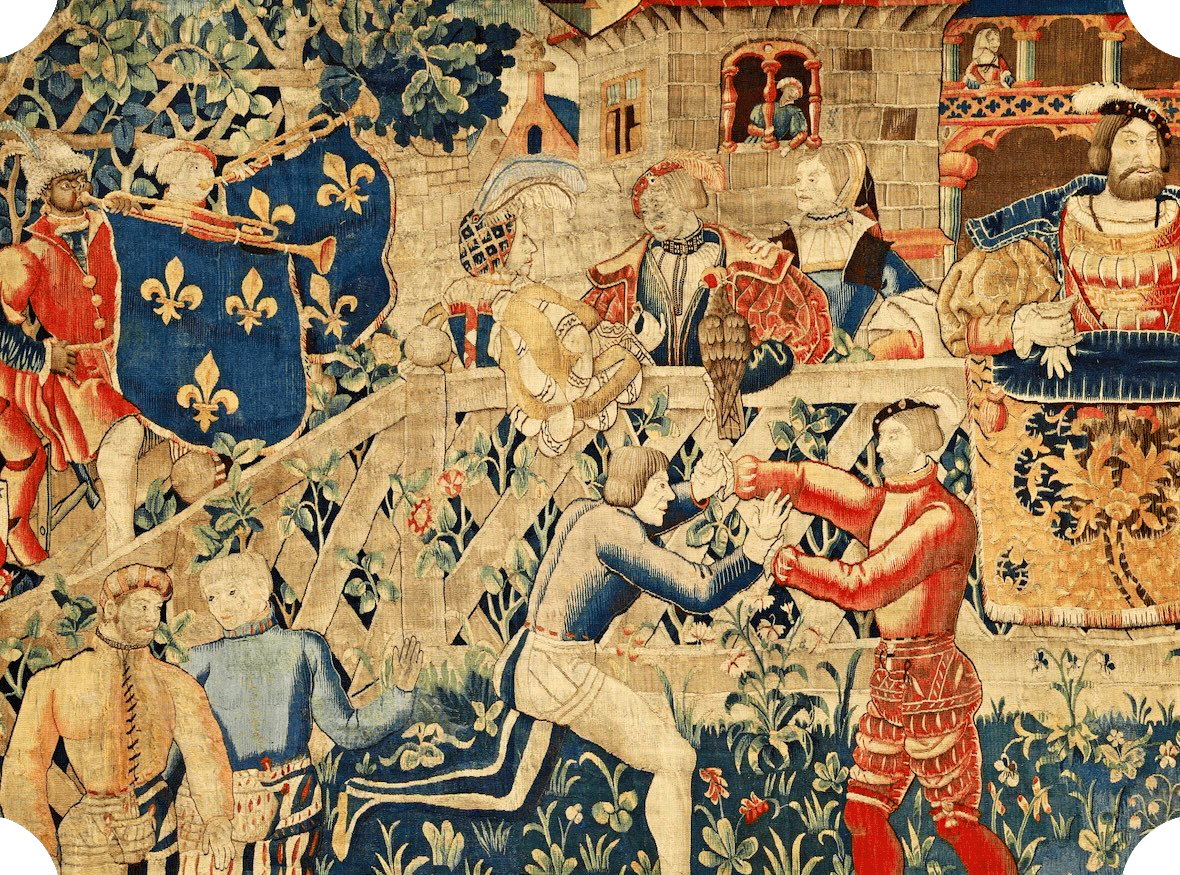

La Bataille de Pavie (tapisserie)

4. Le sort du captif

Que faire du roi prisonnier ? Et où l’emmener3« Charles Quint a voulu François Ier en Espagne pour mieux le garder, mais aussi pour mieux l’impliquer dans la négociation. » (Jean-Marie LE GALL, « Autopsie d’une figure de la défaite. Le roi prisonnier ou les embarras du vainqueur, François Ier après Pavie », Hypothèses, 2008/1, vol. 11, pp. 297-314, spéc. p. 308). ? Inattendue, la prise est belle4« Un roi prisonnier est une meilleure prise pour l’empereur qu’un mort. » (Ibid., p. 302). mais, très vite, c’est l’embarras qui domine5« La guerre est, pour certains, un art, qui ne nécessite pas seulement de la bravoure mais aussi de l’habileté, de la ruse et de la prudence. » (Ibid., p. 299).. Comment garder François ? Où ? Par qui6« L’honneur du prisonnier rejaillit sur ceux qui l’ont pris comme sur ceux qui vont le garder. » (Ibid., p. 304). ? Et que faire de lui ? Le libérer contre rançon ? L’empereur Charles y répugne7« […] l’empereur ne veut pas entendre parler d’un vil échange d’argent. Tout d’abord car être mis à rançon est un gage d’honorabilité. La victoire serait diminuée si elle aboutissait à des tractations monétaires […] » (Ibid., p. 308).. Faire preuve de mansuétude et le laisser partir sur sa bonne foi ? Les juristes espagnols entendent plutôt tirer parti de la captivité du Français8« Brantôme […] déplorera que l’empereur ait pris le parti des robes longues, c’est-à-dire des juristes comme Gattinara, qui entendent exploiter la captivité [de François Ier]. » (Ibid., p. 308).. Or comment transformer une victoire militaire en victoire politique9« Charles Quint a remporté une victoire militaire mais que sa diplomatie ne parvient pas à transformer en victoire politique. François Ier a subi une défaite dont il a su se sortir, provisoirement. » (Ibid., p. 313). ?

Question d’autant plus difficile à trancher que chaque nation, chaque autorité se croit en devoir de proposer une solution10« Lors de la conférence de Tolède en juillet 1525, les négociateurs rappellent qu’en libérant sans condition le roi, l’empereur s’en ferait un obligé. […] La diplomatie pontificale relaie aussi ce discours. » (Ibid., p. 307). même si aucune n’a qualité pour le faire : la décision appartient aux vainqueurs, c’est-à-dire à Charles et à ses alliés, notamment Henri VIII11« À aucun moment, il n’a été envisagé de déférer le sort de François Ier devant une instance supranationale comme un concile. Quant au pape, père commun des princes chrétiens, et à l’empereur, ils sont trop directement impliqués pour être arbitres du sort royal. Aucun légat ne supervise les négociations de libération comme cela a été jadis le cas pour Jean II le Bon. François est entre les mains de son vainqueur ou plutôt de ses vainqueurs, car si la défaite est orpheline, la victoire a toujours mille pères depuis Henri VIII jusqu’aux capitaines de Charles Quint. » (Ibid., p. 306).. S’il semble que François n’ait pas voulu s’échapper12« On n’a cependant aucune trace écrite de François Ier montrant qu’il a cherché à s’échapper, et ses gardiens ne l’ont jamais accusé de vouloir le faire. Mieux, Brantôme lui reprochera d’avoir à Alicante contribué à apaiser une mutinerie, plutôt que de profiter de l’occasion pour prendre la clé des champs. En revanche, beaucoup s’activent pour pouvoir libérer le roi, c’est-à-dire l’enlever. » (Ibid., p. 302). — selon les mœurs de la Renaissance, l’âme noble doit faire contre mauvaise fortune bon cœur13« Dans une lettre à François Ier, l’Arétin l’invite à être constant, patient et prudent dans l’infortune. Un haut cœur doit supporter le malheur. […] C’est une tendance générale des vaincus de chercher à métamorphoser leur défaite en victoire morale. » (Ibid., p. 303). —, la situation se tend lorsque le roi captif tombe malade. Pourtant, on prend grand soin de sa personne : sur un plan symbolique, sa mort serait une perte coupable14« Si Charles se précipite au chevet du captif quasi moribond [François Ier], c’est parce que sa mort lui ferait perdre la principale conquête de Pavie et nuirait à sa réputation. On ne fait pas la paix avec un ennemi mort. D’où le soin pris à sa santé et à sa sécurité. Dès le 27 mars, Charles Quint craint qu’en Italie on n’empoisonne François Ier […]. La mère de François Ier prévient que la mort en prison de son fils ruinerait la réputation impériale. Aussi est-on aux petits soins avec le royal captif. » (Ibid., p. 309)..

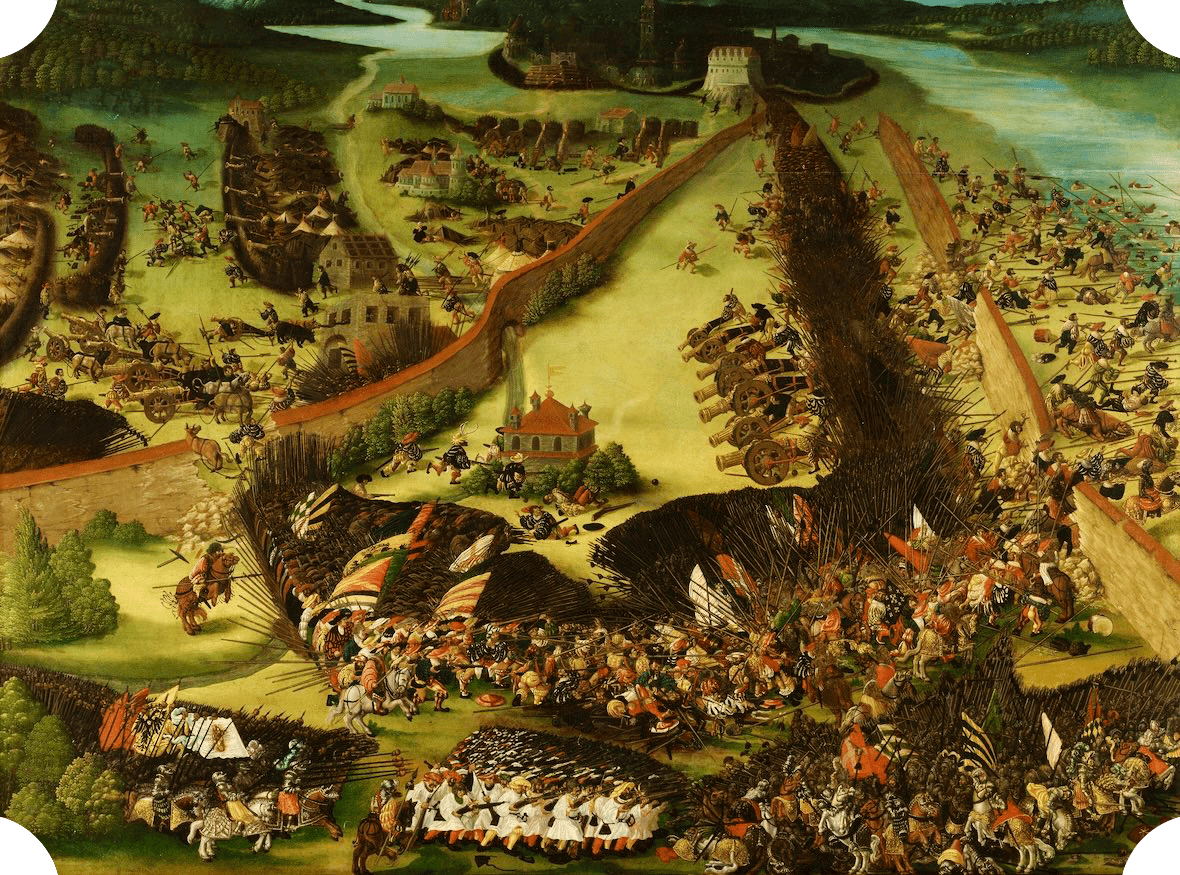

La Bataille de Pavie (peinture)

5. L’entêtement de Charles

Ce sur quoi lorgne Charles Quint depuis longtemps, c’est la riche terre de Bourgogne15« Et Charles Quint ne comprend pas ce qui arrive. Ayant le roi, il croyait avoir tout — ce qui signifie, tout au moins la Bourgogne. Il répète inlassablement : Bourgogne, Bourgogne. C’est là tout son discours, toute sa rhétorique. […] François explique posément que la Bourgogne ne lui appartient pas — et que le serment du sacre est formel : aucune partie du royaume ne peut être aliénée. À quoi l’autre répond : Bourgogne, Bourgogne. Impossible de faire comprendre au César apatride qu’une province n’est pas une marchandise, et que le roi de France n’est pas un négociant. Le roi a des Parlements et des États. Ici, le droit à l’héritage le cède devant le droit des gens. » (Henry MONTAIGU, La guerre des dames. La fin des féodaux, op. cit., p. 294). — territoire qu’il espère obtenir contre la libération du souverain français. À dire vrai, cette capture — dont on peine à imaginer le retentissement (comparable à ce que serait aujourd’hui l’enlèvement du président des États-Unis) — engendre plus de difficultés qu’elle ne peut apporter de solutions…

Le grand tort de Charles est d’en avoir trop voulu et trop fait ; celui qui n’est pas sans rappeler Don Quichotte ira jusqu’à provoquer le roi de France en duel16« Outré par cette quadruple félonie dont il rend responsable celui qui se prétend « Roi-Chevalier » [François], sa Majesté sacrée [Charles] descend dans l’arène, fait le bravache et provoque François en combat singulier. François hausse les épaules. Reste à savoir si le soleil de l’Espagne a tapé sur la tête au « Bourgeois de Gand » ou s’il fait, comme on dit « du cinéma ». » (Ibid., pp. 296-297).. Comme une bonne partie de l’Europe, Érasme lui-même prêche pour la réconciliation17« Dans la Querela Pacis (1521), il [Érasme] met en garde le jeune Charles Quint contre l’hubris princier que représente le désir de la domination universelle, synonyme de guerre, et prône la réconciliation avec François Ier. » (DUMONT & FAGNART, « Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche, dames Concordes », article précité, p. 24). mais, naturellement, les hostilités ne cessent pas pour autant. Querelles et combats se poursuivent sur d’autres fronts18« En 1527, les Impériaux ont mis à sac Rome, la Ville éternelle ; en 1528, les Français ravagent l’Italie du Sud, mais sont décimés par la peste ; en 1529, ils subissent une nouvelle défaite près de Milan. » (Laurent VISSIÈRE, « La paix des Dames… un coup de maître ! », Historia [en ligne], 7 déc. 2021)., tandis que Louise assure la régence…

Charles Quint, empereur d’Espagne

6. Le traité de Madrid

Fait prisonnier en Italie, François est emmené en Espagne où ses conditions de détention fluctuent au gré des influences, des évènements, des tactiques. Quoi qu’il en soit, il n’est plus en son royaume et son retour lui tarde. Comme tout prince de la Renaissance qui se respecte, il compose bien quelques poèmes mais le temps presse : même régenté d’une main de maître, la bonne marche de l’État nécessite un souverain de plein-exercice19« François songe-t-il, rentrant d’Espagne après son année de captivité, qu’il s’est fait un bien grand vide dans le royaume ? Que le roi n’est pas, ne peut-être un homme seul ? » (Henry MONTAIGU, La guerre des dames. La fin des féodaux, op. cit., p. 291)..

C’est par le traité de Madrid qu’il obtiendra sa libération, convention léonine par laquelle Charles tire tout le parti qu’il peut de la situation : notamment la restitution de la Bourgogne, la renonciation aux prétentions italiennes, le mariage de François avec la sœur de Charles (Éléonore de Habsbourg), union qui aura bien lieu mais seulement après la paix de Cambrai20« Le roi François Ier épouse en secondes noces l’une des soeurs de Charles Quint pour sceller ce pacte de paix, qui ne sera finalement pas respecté. » (Claire L’HOËR, « Marguerite d’Autriche, femme politique puissante, mécène et amoureuse au cœur brisé », Historia [en ligne], 14 fév. 2024). et, chose qui va s’avérer décisive, l’échange de François contre ses deux fils.

Éléonore de Habsbourg, sœur de Charles Quint, seconde épouse de François Ier

7. La duplicité de François

Il est à peu près certain que François n’a jamais eu l’intention de respecter les conditions du traité. Très vite, il se refuse à restituer la Bourgogne21« Mais sitôt en France, il [François Ier] ne fera pas exécuter l’article essentiel du traité de Madrid. […] Un tel manquement à la parole donnée doit se justifier. François Ier invoque les lois sur l’inaliénabilité du royaume et l’invalidité du serment d’un prisonnier. François Ier fait répandre l’idée qu’il a été mal traité et contraint. » (Jean-Marie LE GALL, « Autopsie d’une figure de la défaite », article précité, p. 312). — d’ailleurs, le terme de restitution suppose que Charles prétende disposer d’une certaine légitimité sur le duché — et les juristes se battent comme des chiffonniers22« Le conseil de France a d’abord fait savoir au monde civilisé qu’un traité signé sous la contrainte était nul. Autrement dit, la signature d’un roi captif ne vaut rien : ce n’est pas ainsi que pensait le roi Jean, mais passons. » (Henry MONTAIGU, La guerre des dames. La fin des féodaux, op. cit., p. 296).. Le roi pouvait-il aliéner la Bourgogne ? Et que vaut un traité signé sous la contrainte23« L’homme contraint ne peut parjurer : son serment est nul puisque extorqué. En outre, [le jurisconsulte Jean] Bodin estime qu’en laissant des otages, pour garantir sa promesse, le roi a tenu son serment. Charles Quint voulait troquer la liberté du roi contre la Bourgogne. En constituant ses fils otages, puis en les récupérant contre rançon, François I » est parvenu à ne pas manquer à sa foy, à éviter la perte de la Bourgogne et à imposer un règlement financier de sa libération. » (Jean-Marie LE GALL, « Autopsie d’une figure de la défaite », article précité, p. 312). ? Charles proteste : François n’était point captif mais libre de ses faits et gestes24« Charles Quint, en 1528, proteste vivement contre l’argument qui consiste à annuler le traité de Madrid en raison de l’incapacité du vaincu. En effet, il affirme n’avoir pas traité François Ier « comme prisonnier ny ennemi mais comme s’il eust été seigneur naturel… le roy était en sa liberté », affirme-t-il. Cela pose la question de savoir la part effective que le roi a jouée dans les négociations. Quelle est sa part de responsabilité politique en prison ? Il règne mais gouverne-t-il encore alors qu’il a institué avant de partir en Italie une régente en France à qui il a confié tous les pouvoirs ? » (Ibid., p. 312)..

De part et d’autre, ce sont donc des simulacres et des jeux de posture25« Fondamentalement, les acteurs en présence ont des intérêts opposés qu’ils cherchent à justifier en épousant telle ou telle posture, en déployant telle ou telle pratique, en brandissant tel ou tel discours selon les circonstances. » (Ibid., p. 314). : François avait transféré sa souveraineté à la régente, argue-t-il, et sans doute Charles avait-il été informé par ses jurisconsultes qu’une « renonciation sous contrainte est irrecevable. »26« En fait chacun joue sur cette ambiguïté d’une souveraineté que le roi incarne mais qui est prisonnière et déléguée à la régente. En même temps, les agents impériaux, avant même le revirement d’attitude du roi, savent qu’une renonciation sous contrainte est irrecevable. Se pose donc la question de savoir si Charles Quint a vraiment cru que François Ier tiendrait parole. N’a-t-il pas plutôt, devant un jeu diplomatique figé, cherché à débloquer la situation en libérant le roi, contre des otages et la possibilité de l’accuser ensuite de manquement à sa parole, retrouvant ainsi une posture propre à lui rallier tous ceux qui sont attachés à la parole donnée ? » (Ibid., p. 313). Dès l’abord, la mauvaise foi des protagonistes condamne le traité à l’inexécution27« Non, la diplomatie n’est point une science de ruse et de duplicité. Si la bonne foi est nécessaire quelque part, c’est surtout dans les transactions politiques, car c’est elle qui les rend solides et durables. On a voulu confondre la réserve avec la ruse. La bonne foi n’autorise jamais la ruse, mais elle admet la réserve : et la réserve a cela de particulier, c’est qu’elle ajoute à la confiance. » (TALLEYRAND, Éloge de M. le Comte Reinhart, prononcé à l’Académie des sciences morales et politiques, 1838, Paris, éd. Warée, pp. 14-15).. Reste que le petit François et son frère Henri sont désormais les prisonniers de Charles. À tout juste sept et six ans, ils s’apprêtent à passer dans les geôles espagnoles quatre années de leur enfance. On voit que la raison d’État n’a pas eu grand peine à évincer la sollicitude paternelle. Où le père de la nation se révèle en piètre papa…

François Ier, roi de France

8. L’initiative des dames

C’est la grand-mère, Louise de Savoie, qui alertée sur les conditions de détention déplorables de ses petits-enfants va chercher à mettre un terme à cette mascarade, aussi honteuse que dangereuse. Car désormais on craint pour la vie des chérubins… Si des tractations plus ou moins secrètes n’ont jamais cessé, ni Charles ni François ne veulent d’un nouvel accord28« Depuis quatre ans, depuis Pavie, ils ont tout fait pour ne pas en arriver là, ayant sans doute l’obscur instinct de la démission que va pour tout le monde et en un certain sens, représenter Cambrai. » (Henry MONTAIGU, La guerre des dames. La fin des féodaux, op. cit., p. 296).. Orgueilleux et entêtés29« Devant l’entêtement de François Ier et de Charles Quint à ne rien céder […] » (Laurent VISSIÈRE, « La paix des Dames… un coup de maître ! », article précité)., également belliqueux, ils campent sur leurs positions : un homme séquestre ou se parjure mais ne renonce jamais.

Ce sont les dames qui vont prendre les choses en main — ce d’autant plus que le roi d’Angleterre Henri VIII n’est point resté inactif30« Mais Henri VIII entendait rester l’arbitre de la querelle entre François et Charles-Quint et, au mieux de ses intérêts, s’attachait à la fortune des deux rivaux. Après l’éclalante victoire de Pavie, il avait espéré que, de concert avec Charles-Quint, il pourrait entreprendre la conquête de la France et retrouver cette couronne perdue depuis un siècle. / N’obtenant pas l’appui impérial, il avail négocié la paix avec la France. Bien plus, alarmé par la fortune excessive de l’Empereur, il avait voulu rétablir l’équilibre des puissances continentales et exercer le rôle d’arbitre de l’Europe. Il somma Charles-Quint de satisfaire à ses obligations pécuniaires envers lui-même, d’accepter la paix avec la France et de relâcher les fils de François Ier gardés comme otages en Espagne. En cas de refus la guerre serait immédialement déclarée par Henri VIII et François Ier à l’Empereur. En ces circonstances, la situation des Pays-Bas était extrêmement dangereuse. » (Ghislaine DE BOOM, « Un projet d’alliance entre Charles-quint et François Ier négocié par Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche », Revue d’histoire moderne, 1936, Tome 11, n° 23, рр. 197-211, spéc. p. 198).. Louise — qui a conservé toute la confiance de François31« Mais Louise de Savoie (1476-1531) dispose de toute la confiance de son fils, François Ier : par deux fois, elle a reçu la régence du royaume (1515-1516 et 1525-1526) et elle garde au conseil une place éminente. Elle a donc les moyens et l’autorité nécessaires pour conduire son propre jeu diplomatique. » (Laurent VISSIÈRE, « La paix des Dames… un coup de maître ! », article précité). — veut récupérer ses petits-fils32« Au fond, il [François] ne serait pas fâché de continuer la guerre, de prendre la revanche de Pavie. Et c’est ce qui complique la vie à Louise qui veut surtout récupérer ses petits-fils toujours en prison en Espagne. Pour obtenir leur liberté et ne rien donner en échange, il faut du temps. Au moindre fléchissement que Marguerite devine chez la grand-mère angoissée, elle remet la Bourgogne sur le tapis. Elle aussi reçoit des missives, mais si Charles n’est guère plus sage que François, il est plus patient. Louise tente de garder son calme. À tout prix, il lui faut ravoir les enfants — et à tout prix la renonciation définitive de l’empereur au duché de Bourgogne. C’est ce qu’elle obtient, finalement. » (Henry MONTAIGU, La guerre des dames. La fin des féodaux, op. cit., p. 298). tandis que Marguerite — qui régente les Pays-Bas et craint toujours une invasion française33« Marguerite, qui depuis vingt ans dirige d’une main de fer les Pays-Bas impériaux, vit dans la hantise d’une invasion française : elle accueille donc très favorablement les ouvertures de paix de Louise, même si elle se méfie un peu de la duplicité française. » (Laurent VISSIÈRE, « La paix des Dames… un coup de maître ! », article précité). — a tout intérêt à sceller une paix durable34« Ainsi, après avoir, toute sa vie, compté sur l’alliance anglaise pour défendre les Pays-Bas contre le danger français, la gouvernante [Marguerite] en était venue à craindre les entreprises du roi d’Angleterre contre l’intégrité de nos provinces, il n’est pas douteux que cette profonde désillusion n’imprimât un changement total à l’orientation de sa politique. Elle se hâtera de conclure la paix avec la France par le traité de Cambrai, signé avec Louise de Savoie, le 3 août 1529. » (Ghislaine DE BOOM, « Un projet d’alliance entre Charles-quint et François Ier », article précité, pp. 198-199).. L’une et l’autre ont le bénéfice de l’âge et l’expérience du pouvoir35« Marguerite d’Autriche, tante de Charles-Quint, gouvernante des Pays-Bas, n’avait point connu d’aussi tragiques revers [que Louise]. Pourtant la pratique du gouvernement avait peu à peu usé l’animosité que cette fidèle bourguignonne avait nourri à l’égard de la maison de France. Elle avail expérimenté qu’un ennemi déclaré est moins dangereux qu’un ami infidèle. » (Ibid., p. 197). ; la fougue de leurs mâles de fils et neveu ne les arrangent guère dans leurs desseins. Rendez-vous est donc pris à Cambrai pour l’été 152936« La cité, qui ne compte sans doute pas plus de 10 000 à 12 000 âmes, voit sa population presque doubler : non seulement les princesses vont s’y installer avec une suite nombreuse, mais toutes les puissances européennes y envoient des émissaires. Le roi d’Angleterre sera ainsi représenté par une importante ambassade, où figure Thomas More. Pendant plus d’un mois, Cambrai devient le cœur diplomatique du continent. » (Laurent VISSIÈRE, « La paix des Dames… un coup de maître ! », article précité)..

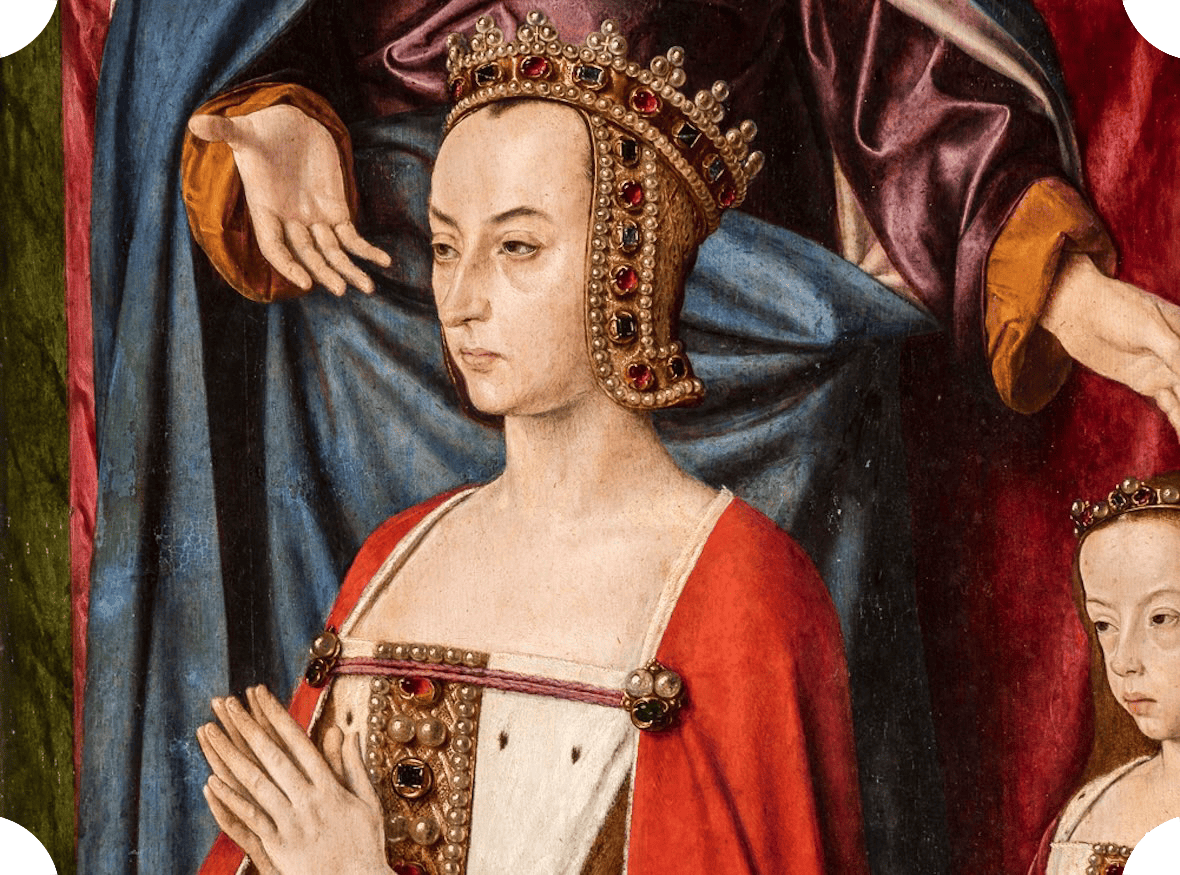

Louise & Marguerite (en 1506)

9. Le sommet diplomatique

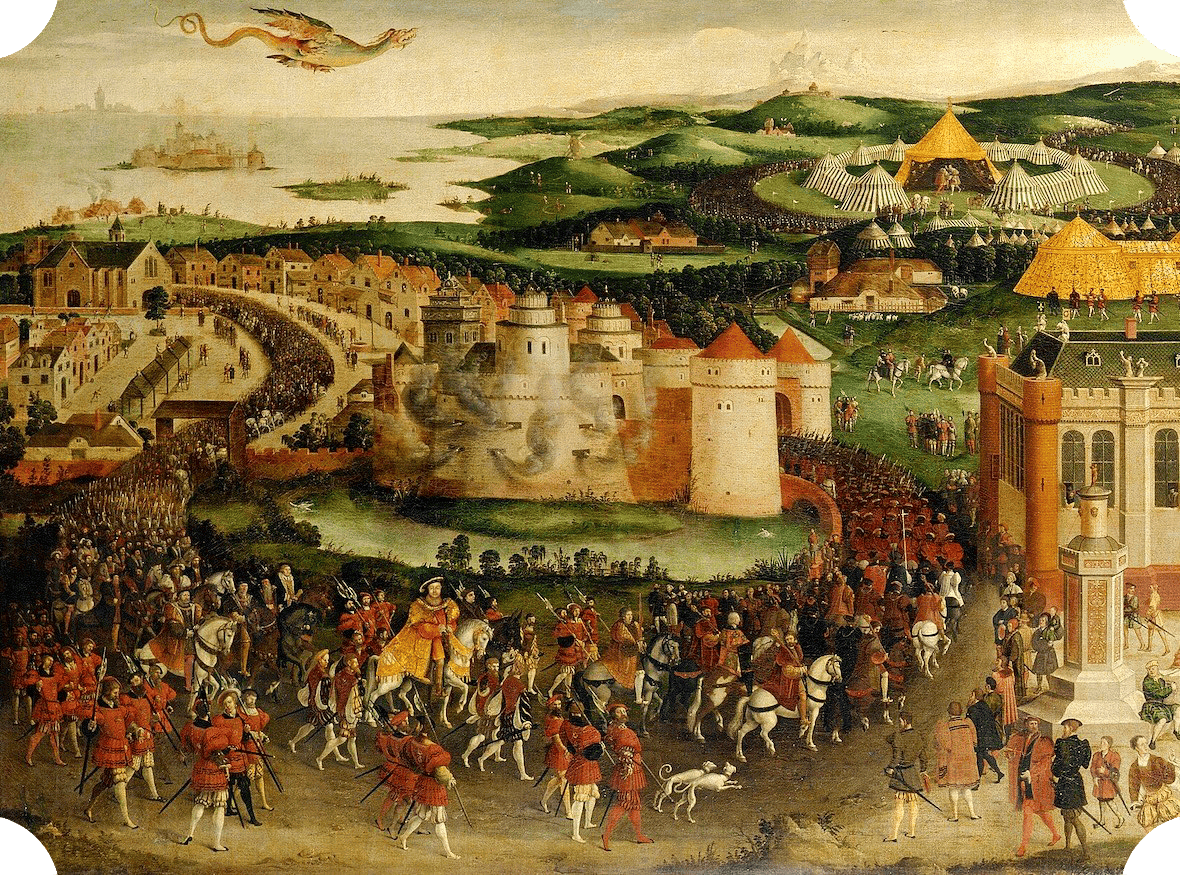

Chose curieuse à l’observateur contemporain : c’est une petite ville que l’on choisit, bien trop petite à dire vrai pour accueillir les hôtes et leur suite. Mais à la Renaissance, on a l’habitude de ces rencontres diplomatiques en grandes pompes et en plein air — voyez les débauches de luxe insensées du camp du Drap d’Or, tenu en juin 1520 à Balinghem près de Calais, qui coûta fort cher et rapporta peu.

Évidemment, nos dames sont bien logées37« Les dames françaises, la mère du roi, sa sœur, à présent reine de Navarre, la duchesse de Nemours, et la duchesse de Vendôme logeront dans l’hôtel appartenant à cette dernière (une Luxembourg), la résidence des comtes de Saint-Pol. Marguerite d’Autriche descend à l’abbaye Saint-Aubert qui se trouve juste en face — et pour éviter aux dames les curiosités de toute cette foule, les échevins ont fait installer des galeries couvertes entre les deux maisons : personne ne verra rien ni l’entendra mot — ce ne sera que plus passionnant. » (Henry MONTAIGU, La guerre des dames. La fin des féodaux, op. cit., p. 297)., par d’autres dames qui leur prêtent leur concours, Marie de Luxembourg et Marguerite d’Angoulême38« Une troisième « dame », Marie de Luxembourg, mit à la disposition des négociateurs son hôtel Saint-Pôl où fut ratifié l’accord. Marguerite d’Angoulême, devenue depuis peu reine de Navarre, sœur très aimante et très aimée du roi de France, honora également cet aréopage de sa présence. Thomas More fut l’un des signataires. D’ordinaire si effacé, l’Anglais s’enorgueillit jusqu’à son dernier souffle de cette ambassade. Sans doute y voyait-il le point d’orgue de la politique chrétienne visant à assurer à son pays un rôle d’arbitre de l’Europe. » (Bernard COTTRET, Thomas More. La face cachée des Tudors, 2012, Paris, éd. Tallandier, coll. Biographies, p. 205). notamment. Comprenons que c’est tout un contexte, historique, diplomatique, mais également culturel, c’est-à-dire idéologique, qui porte et anime ces femmes tout au long des pourparlers. D’autant qu’à travers le déplacement des souverains et la mise en scène des négociations, c’est la puissance des États que l’on manifeste39« Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche se situent l’une et l’autre au cœur de deux enchevêtrements institutionnels spécifiques, au sein de deux États dynastiques. L’imaginaire de la paix qui les entoure, à Cambrai, lors des négociations diplomatiques de 1529, ne peut donc que participer de ce contexte plus général de légitimation institutionnelle et étatique. » (DUMONT & FAGNART, « Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche, dames Concordes », article précité, p. 24). — sans le savoir, le siècle assiste à l’« avènement des nations. »40« Mais en portant le coup de grâce au monde féodal, elle [Louise] donnera à la France un autre visage. Son combat contre Anne de Bretagne et contre Anne de France, son entente finale avec Marguerite d’Autriche ont au bout du compte ce sens, au-delà des jugements, des anecdotes et des ragots : la fin de l’ancien monde et l’avènement des nations. » (Henry MONTAIGU, La guerre des dames. La fin des féodaux, op. cit., p. 252).

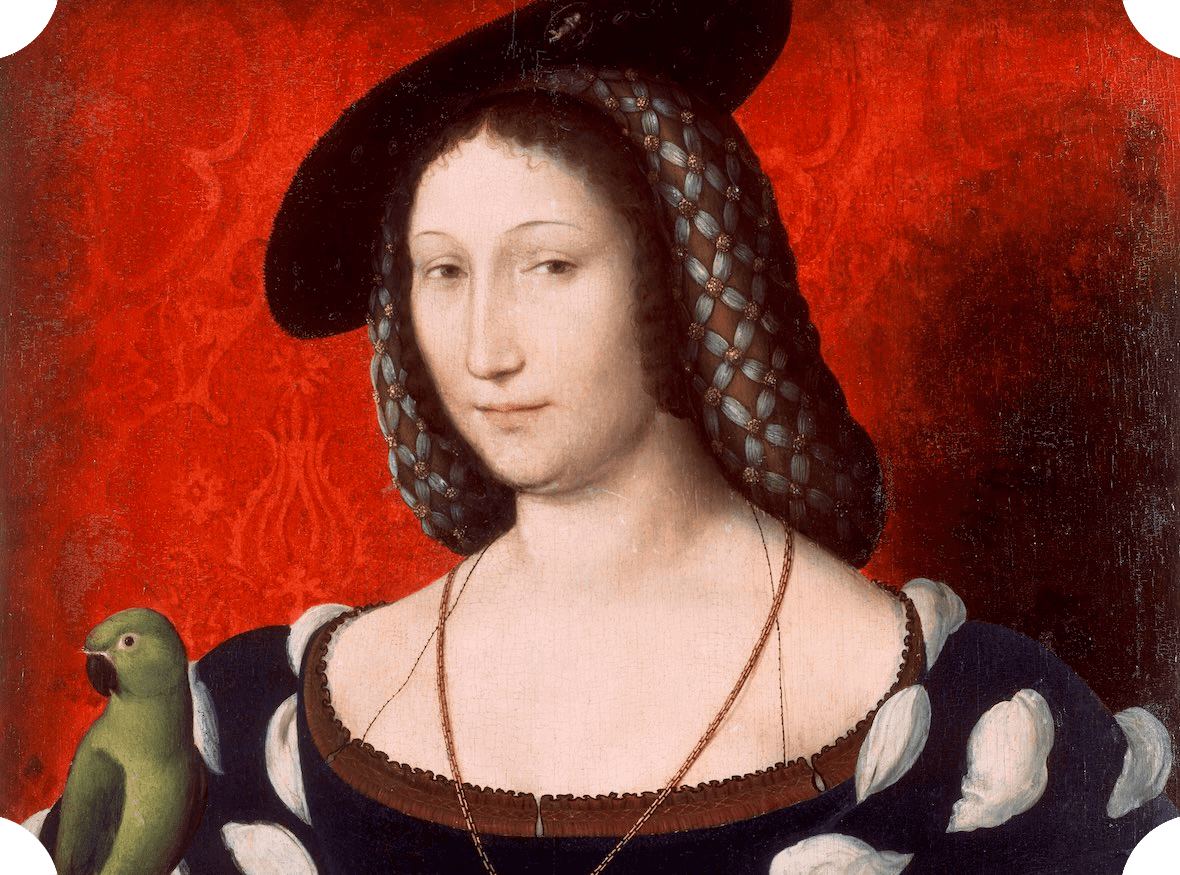

Marguerite de Valois-Angoulême, sœur de François Ier

10. La paix de Cambrai

Le détail des négociations sera révélé à l’occasion de l’évocation des figures de Louise et de Marguerite, ces deux caractères bien trempés qui ont le sens du clan autant que l’habitude d’être obéies… Grâce à elles, la paix de Cambrai aboutit à un équilibre des prestations et ménage les intérêts des deux parties : la France conservera la Bourgogne et récupèrera les enfants de France (qui cependant ne rentreront qu’en juillet de l’année suivante) ; en contrepartie, François renonce à ses prétentions italiennes41« Le 3 août, la paix des Dames, conclue à Cambrai, encore ville impériale, entre Louise de Savoie, mère de François Ier, et Marguerite d’Autriche, tante de Charles Quint, mettait un terme définitif aux engagements français en Italie. » (Bernard COTTRET, Thomas More, op. cit., p. 205). et verse à Charles un dédommagement considérable42« La France renonce à ses prétentions italiennes ainsi qu’à sa suzeraineté sur l’Artois et la Flandre, mais elle conserve la Bourgogne ; elle accepte de verser aussi deux millions d’écus d’or à l’empereur, contre la libération des fils de François Ier. La paix a été achetée au prix fort… » (Laurent VISSIÈRE, « La paix des Dames… un coup de maître ! », article précité)..

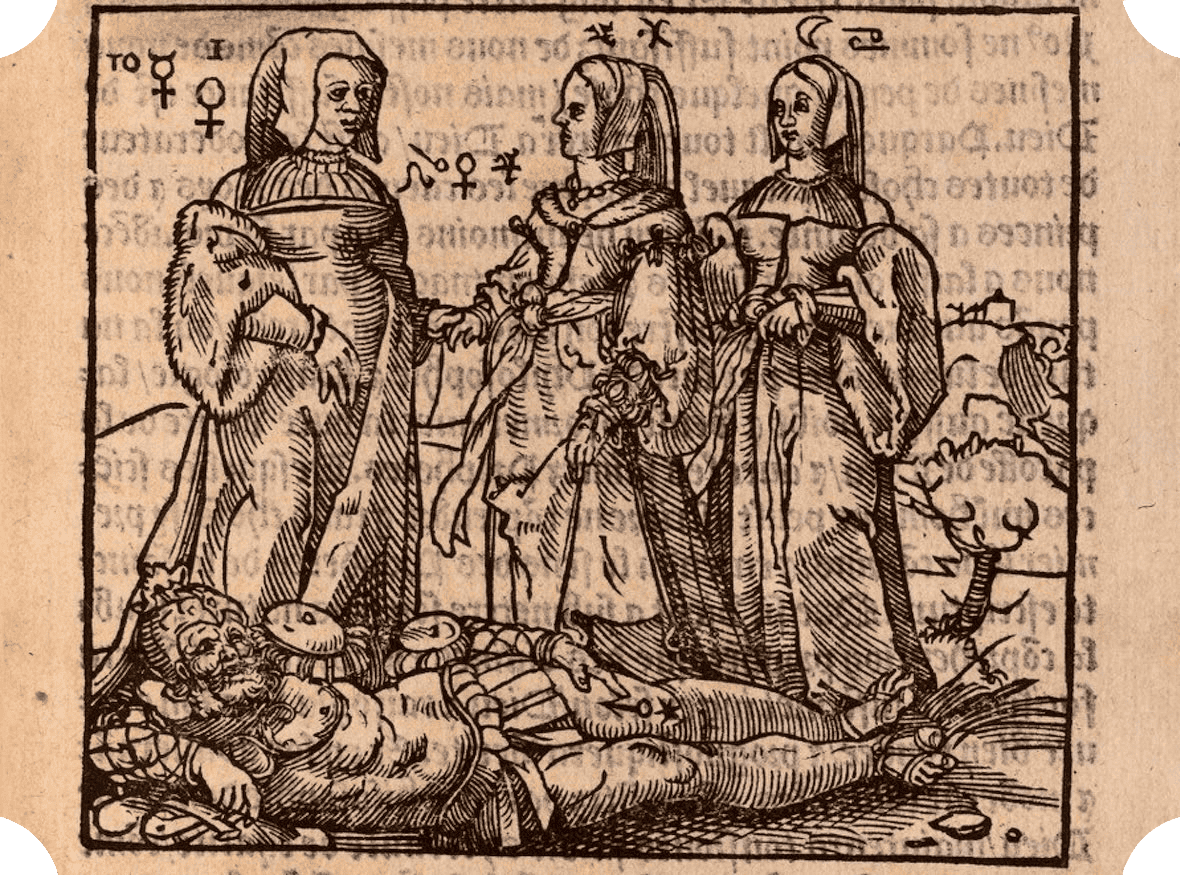

Mais on n’a pas réuni tout ce petit monde pour se séparer, le trois août, sitôt le traité signé. Orchestre43« Le 5 août, un mois jour pour jour après leur arrivée dans la ville, les trois princesses, qui se donnent la main, entrent ensemble dans la cathédrale, au son d’un orchestre. » (Ibid.)., messe44« Après une grand-messe qui dure deux heures, Marguerite et Louise viennent s’agenouiller devant l’autel et jurent, l’une au nom de l’empereur, l’autre au nom du roi, de faire respecter le traité. » (Ibid.). et banquet45« Le soir, pendant que Marguerite d’Autriche préside un grand banquet, on allume des feux de joie dans la ville et on distribue du vin gratuitement. C’est l’ivresse. » (Ibid.). : rien ne doit manquer au décorum. Le cinq août, a lieu une cérémonie fort émouvante, semble-t-il46« Lors de la cérémonie de proclamation de paix, le 5 août, à la cathédrale Notre-Dame de Cambrai, Thibault décrit Marguerite et Louise tant emplies d’émotion que des larmes se voient sur leurs joues […] » (DUMONT & FAGNART, « Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche, dames Concordes », article précité, p. 34). — même si en ce Moyen Âge finissant, on se doit de montrer publiquement son émotion. Ainsi le dîner du neuf août atteindra-t-il des sommets dans l’étalage des simagrées et solennités47« […] un autre ensemble de solennités […] a lieu le 9 août au soir, lors du repas organisé dans le logis de Louise de Savoie en présence de François Ier. Avant de prendre place, Marguerite est invitée par le roi et sa mère à se laver les mains dans un bassin. Au lieu de s’exécuter, elle prend les mains de François et Louise, et les lave en même temps que les siennes. François s’installe ensuite à table, Marguerite à sa droite — la place la plus honorable — et Louise à sa gauche. Le repas se déroule et, au moment de sortir de table, le roi propose à Marguerite de la raccompagner à son hôtel. Celle-ci refuse et tous deux se disent « les bons soirs amoureusement ». Ces pratiques dînatoires et cérémonielles ont une double fonction. Elles règlent la place de chacun dans un ordre social des plus compliqués, qui vise à préserver une sorte de proximité, mais non d’égalité complète, entre François, Louise et Marguerite, sans pour autant marquer une trop grande distance hiérarchique entre eux. D’autre part, elles sous-entendent qu’une amitié (et non un amour malgré le recours par Thibault à l’adverbe « amoureusement »), une union des cœurs, existent entre les trois convives depuis que la paix a été proclamée. » (Ibid., pp. 34-35).. Le spectacle de la réconciliation48« Toute l’Europe était venue à Cambrai pour assister au spectacle. Il y avait là les ambassadeurs des rois, les princes d’Allemagne, les cardinaux et les banquiers. Une ambiance énorme. Un extraordinaire bourdonnement de fausses nouvelles qui partent dans toutes les directions. Des centaines de gentilshommes, de courriers, de dames, de diplomates, de clercs, de pages impossibles à loger. » (Henry MONTAIGU, La guerre des dames. La fin des féodaux, op. cit., p. 297). sera prolongé par la publication d’une quinzaine de livrets destinés à célébrer les prouesses diplomatiques de Louise et Marguerite49« Il ne reste plus qu’à célébrer les dames, sans qui rien ne se serait fait. Une quinzaine de livrets paraissent en Europe, sur les presses de Paris, Anvers, Amiens, etc., comme Les Grands Triomphes faits par madame la Régente et par madame Marguerite à Cambrai, ou Le Triomphe de la paix, de Jean Thibault. En frontispice, un bois gravé encense les négociatrices, plus ou moins assimilées à trois déesses antiques ou aux trois Grâces… » (Ibid.)..

Le camp du Drap d’Or (peinture)

11. La fermeté de Louise

Pourtant éprouvée durant la captivité de son fils50« À Lyon, Madame la régente ne reste pas les deux pieds dans un sabot. Elle écrit, parlemente, s’agite, trame et fomente. Elle appelle tout ce qui reste de princes (en fait il ne reste que les Vendôme, le « vent de l’Histoire » ayant décimé tous les autres). Elle remue le ciel et la terre — la terre, bien sûr, plus que le ciel. Tout ce tumulte fait croire que la France est gouvernée, et ce n’est pas une illusion, elle l’est. On pourrait croire que Louise, avec si peu de scrupules et tant d’amour pour son fils est prête à tout brader lamentablement pour le ravoir. Toute l’Europe croit ça, et chacun prend ses dispositions pour s’emporter un petit bout de France. Eh bien, pas du tout, la régente ne cédera rien. Pas un pré, pas une vigne, pas une hutte. » (Ibid., pp. 294-295)., la fermeté de Louise ne s’émoussera guère durant les négociations de Cambrai. Il faut dire qu’en 1529, Louise est dans sa cinquante-troisième année — Marguerite n’a guère que quatre ans de moins. Elles connaissent la vie et la musique, tandis que Charles n’a que vingt-neuf ans et que François va sur ses trente-cinq. C’est un fossé qui sépare ces deux générations. En outre, Louise n’a pas eu une enfance dorée : elle « connut de bonne heure la pauvreté et l’humiliation. »51« Louise de Savoie, la Dame de trèfle. La fille d’un cadet de Savoie dépossédé (le comte de Bresse), orpheline d’une Bourbon (belle-sœur d’Anne de France) et nièce de la reine Charlotte de Savoie, Louise connut de bonne heure la pauvreté et l’humiliation. Élevée sur les marches du trône, elle est sans fortune et sans position. » (Ibid., p. 251). Rongeant son frein, elle eut aussi tout le loisir d’observer, c’est-à-dire d’apprendre…

À cet égard, il est notable que la propagande d’alors insiste sur des qualités typiquement féminines au XVIe siècle : éloquente52« Ainsi, l’entourage de Louise insiste-t-il sur la sapience de Madame, c’est-à-dire sur sa sagesse, que l’on estime fondée sur la possession d’un savoir et/ou de qualités de jugement, de raison, de prudence. Est également soulignée la faconde de la duchesse d’Angoulême [Louise], sa grande facilité de parole dont elle sait faire bon usage auprès des ambassadeurs (et l’éloquence est une qualité combien essentielle pour les diplomates). » (DUMONT & FAGNART, « Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche, dames Concordes », article précité, p. 27)., la mère de François Ier a la réputation d’être prudente53« La prudence est l’un des mérites que l’on attribue le plus souvent à Louise de Savoie. Souvent, la princesse est même identifiée à cette vertu, devenant « dame Prudence », mère de toutes les vertus. Parallèlement, la Concorde est elle aussi régulièrement invoquée par les lettrés qui œuvrent à définir l’image de la mère de François Ier. Dans plusieurs textes, Louise est même dénommée « madame Concorde ». » (Ibid., p. 27). et de concourir à la paix54« Comme la déesse romaine Concordia, une divinité célébrée autant parce qu’elle symbolise l’affection entre les membres d’une même famille que l’union politique, Louise personnifie donc l’entente dynastique et, par-delà, l’entente au sein du royaume ; elle est mère de l’héritier puis du roi de France, elle est régente et conseillère ; elle est celle qui amène l’union et la paix. » (Ibid., p. 32).. D’ailleurs, c’est bien simple : Louise — qui a pris la corde pour emblème55« Or, la cordelière — la corde à plusieurs nœuds — est la devise favorite de la comtesse puis duchesse d’Angoulême. Elle se compose de nœuds de Savoie (soit des nœuds lâches, à double boucle, en forme de 8), associés à la boucle, au gland et aux nœuds serrés du cordon franciscain. » (Ibid., p. 28)., symbole médiéval de concorde, de sagesse et de justice — a toujours œuvré à l’entente avec ses deux enfants, François et Marguerite d’Angoulême56« […] la comtesse puis duchesse d’Angoulême [Louise] personnifie la Concorde parce qu’elle permet un double lien, celui qui associe les trois membres de la famille d’Angoulême d’abord […] l’entente familiale entre Louise de Savoie et ses deux enfants est l’un des leitmotivs de la mère de François Ier. » (Ibid., p. 31).. Certes, en son jeune temps, une certaine cupidité57« Louise de Savoie, il est vrai, fut grande dans le péril extrême que sa passion et sa cupidité n’avaient pas peu contribué à créer. Tous ses défauts feront alors merveille pour se mettre enfin au service de qualités nombreuses et de premier ordre. Rapacité, violence et dissimulation viennent soutenir l’adresse et l’énergie, ce sens enfin qu’elle a surtout, des réalités nouvelles. Elle sera l’âme de la nation au milieu du naufrage. » (Henry MONTAIGU, La guerre des dames. La fin des féodaux, op. cit., p. 252). a pu lui jouer quelques vilains tours ; cette fois-ci, elle saura mettre son adresse à profit. C’est qu’elle est rusée, cette « robuste commère […] dénuée de scrupules »58« Louise, robuste commère encore plus moderne, et encore plus dénuée de scrupules, et qui porte à sa ceinture l’arme lourde de très gros ciseaux. » (Ibid., p. 249). mais douée d’un exceptionnel sens de l’à-propos59« Seule écharde dans le pré carré, Margot a exigé le Charolais pour son empereur de neveu. Le Téméraire en avait autrefois porté le titre : c’est le côté romanesque des Habsbourg. Qu’à cela ne tienne ! Louise réclame Tournai (écharde dans les pays d’En-Bas) comme ville essentielle de la monarchie : Clovis y a été proclamé roi par ses leudes… » (Ibid., p. 299).. Et forte d’une substantielle expérience de la négociation60« Cambrai, c’est le lieu de son ancien triomphe sur le cardinal d’Amboise. Voilà qui importe peu à Louise. Elle n’est pas superstitieuse, la bonne dame. Tout au plus note-t-elle que Marguerite compte bien renouveler son exploit, ce qui est une faute : il ne faut jamais partir vainqueur — ni vaincu. Elle, Louise, sait bien, depuis son amer triomphe sur le connétable, qu’il ne peut y avoir ni vainqueur ni vaincu. » (Ibid., p. 296)., elle se montrera aussi bonne stratège61« Mais ces dames ont beau être en train de fabriquer l’Europe moderne, elles ne parlent pas tout à fait le même langage. Louise a le sens du royaume : le pré carré, un seul tenant. Tandis que Marguerite réagit selon la mentalité Habsbourg : l’hétéroclite a fait leur fortune — et elle demande cent bagatelles par-ci par-là. C’est ce qu’elle nomme des sûretés et qui sont autant de brandons de discorde. Louise accorde tout ce qui ne lui paraît pas trop extravagant et qu’elle peut comprendre. Que Margot veuille l’Artois et les Flandres, peu importe ! Elle y est déjà… Alors tout est toujours à recommencer sur tous les points où Margot n’est pas et où elle voudrait être. Et chaque fois que Margot s’humanise et qu’on croit la paix faite, tout est à reprendre le lendemain. Dans la nuit, la bonne tante de l’empereur Charles s’est souvenue d’une nouvelle place qui garantirait encore mieux la paix si on la lui donnait. » (Ibid., p. 298). que fine tacticienne62« Un jour, n’y tenant, plus, Madame d’Angoulême [Marguerite, fille de Louise et sœur de François] fait plier bagage à toute sa maison. En route ! Derrière les vitres du couvent d’en face, Margot se demande si c’est pour rire ou pour de vrai. Un peu trop longtemps, car Louise cette fois, la mort dans l’âme, a décidé de ne rien céder davantage. Quand elle voit que c’est réellement sérieux, que les premières voitures ont quitté la ville, la gouvernante des Pays-Bas fait rattraper la régente, dont le coup de résolution vient de faire la paix (5 août 1529) : Bourgogne, Bretagne et Provence sont définitivement acquises (ne parlons pas de Bourbon, dont on craint d’évoquer l’ombre). » (Ibid., p. 298)..

Louise de Savoie, mère de François Ier

12. L’habileté de Marguerite

Promise au futur Charles VIII puis répudiée au profit d’Anne de Bretagne, mariée brièvement deux fois et deux fois veuve63« […] élevée à Amboise par Anne de France pour être reine, elle [Marguerite] est chassée par la venue d’Anne de Bretagne. Plus tard, on lui fait épouser l’infant d’Espagne, qui meurt, puis Philibert, le propre frère de Louise de Savoie. / Devenue veuve encore et inconsolable, elle se voue à l’éducation de son neveu Charles et s’installe à nos portes, dans les Pays-Bas, dont elle est régente et où elle crée une solide tradition antifrançaise. » (Ibid., p. 249). (la première fois à dix-sept ans), Marguerite essuya plusieurs deuils et humiliations, vécut autant de tourments qui forgèrent un caractère fort, quoique plus pondéré que celui de Louise — même si elle demeure une « agressive dévoreuse de trônes »64« Cette agressive dévoreuse de trônes [Marguerite], petite-fille du Téméraire, n’a pas ordinairement dans notre histoire la place qui lui revient. On la croit Habsbourg : elle est Bourgogne. » (Ibid., p. 249).. Son palmarès, en effet, impressionne et nul doute qu’elle sut toujours tirer son épingle du jeu pour comprendre65« Celle qui ne sera jamais mère va désormais jouer un rôle considérable auprès de ses filleuls, les enfants de son frère, et particulièrement de l’aîné, le futur Charles Quint. De retour chez elle en Flandre, Marguerite, âgée de 24 ans, va mettre à profit les leçons que la vie lui a données. En Castille, elle a beaucoup appris auprès de sa belle-mère, Isabelle la Catholique, ce qui va faire d’elle une des plus fines manœuvrières du monde diplomatique de son temps. En Savoie, son époux n’étant pas porté à l’exercice du gouvernement, elle a pris en main le pouvoir. […] C’est elle qui a véritablement gouverné le duché pendant trois ans. » (Claire L’HOËR, « Marguerite d’Autriche, femme politique puissante », article précité). puis exercer le pouvoir66« Conscient de son expérience hors du commun et obligé de trouver une solution après la mort de Philippe le Beau en 1506, son père la nomme Gouvernante des Pays-Bas et tutrice du petit Charles, auquel elle va dispenser ses leçons de politique. C’est grâce à son acharnement et à ses deniers que Charles Quint sera élu empereur en 1520, au détriment du roi de France François Ier. Ses veuvages permettent à Marguerite de disposer d’une fortune considérable. » (Ibid.).. Comme Louise, Marguerite fut une protectrice des arts et des lettres dans ses provinces, mécène et commanditaire, notamment auprès du peintre Bernard van Orley qui la peignit plusieurs fois — ces dames avaient du goût et de la culture…

D’ailleurs, Marguerite ne répugnera guère plus à manipuler les symboles de l’époque pour assoir sa propre légitimité et affirmer son autorité67« Marguerite était très consciente de sa propre valeur et de l’excellence de sa famille évoquée par les verrières héraldiques. En utilisant ce système basé sur la filiation et la continuité, elle entend affirmer sa légitimité. » (Sandrine JACQUOT, « Marguerite d’Autriche, une femme de pouvoir. L’exemple des vitraux de Brou », Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, 2010, n° 131-4, pp. 13-30, spéc. p. 21). ; en témoigne la construction du monastère de Brou à Bourg-en-Bresse68« Marguerite pose la première pierre du futur couvent le 28 août 1506. Lorsqu’elle décide d’élire sépulture à Brou, le projet change d’orientation. De bressan, puis français, celui-ci devient flamand : il est confié au maître d’œuvre Loys van Boghem. À la mort de Marguerite, le 1er décembre 1530, la construction de l’église n’était pas terminée. Charles Quint veilla à l’achèvement rapide des travaux. L’église fut consacrée le 22 mars 1532, et Marguerite y fut inhumée le 10 juin de la même année. » (Ibid., p. 14)., dont les verrières portent d’innombrables marques69« Les aspects religieux, pour importants qu’ils soient, ne doivent pas faire oublier que les verrières sont également le lieu d’une glorification des familles de Marguerite et de Philibert, car telle était aussi la destination initiale de Brou. Sur les verrières du chœur, Marguerite et Philibert sont associés à leurs ancêtres, tant paternels que maternels, représentés par des armoiries : Savoie et Bourbon pour Philibert, Habsbourg et Valois pour Marguerite. Elles soulignent leurs origines prestigieuses et internationales. Soigneusement choisies, les armoiries représentées sur les verrières permettent d’éliminer les ruptures. En accentuant l’ancienneté du lignage et son caractère vénérable, on s’exalte soi-même et on légitime sa position d’autorité. » (Ibid., pp. 20-21).. Elle n’hésite pas non plus à s’associer les figures de la Vierge70« En demeurant veuve et en exerçant le pouvoir, Marguerite faisait preuve d’abnégation et en s’associant à la Vierge, la mère par excellence, elle se présentait comme une femme qui renonçait à ses propres désirs et agissait par devoir. Pleine de charité chrétienne, elle se comportait envers ses sujets comme une mère envers ses propres enfants, faisant preuve d’un amour désintéressé, dessinant l’image d’une véritable mère pour son peuple. L’association à la Vierge permettait par allusion indirecte d’affirmer une prédestination à gouverner. » (Ibid., p. 26). et de Sainte Marguerite71« Sainte Marguerite est la protectrice naturelle de Marguerite qui en a reçu le prénom lors de son baptême, mais quelques traits majeurs de la vie ou des qualités de la sainte semblent également avoir contribué à sa représentation sur les verrières. Quand sainte Marguerite, figurée sur un dragon pacifié et dompté, tient la croix, c’est Marguerite qui, à travers elle, se présente comme une princesse qui domine ses instincts et ne les laisse point la guider. » (Ibid., p. 19). : en une époque croyante, la dévotion est réputée assurer le concours de la providence dans les entreprises politiques72« Sur les verrières, Marguerite s’affirme à la fois comme une Habsbourg, une Bourguignonne et une Savoyarde. Ses armoiries, mais aussi sa devise, ses emblèmes parlants, son chapeau archiducal sont omniprésents, signes les plus évidents d’une identité personnelle revendiquée sur les verrières. Persuadée qu’elle avait une mission spéciale à accomplir sur terre et que cette mission était voulue par Dieu, elle utilise la dévotion pour légitimer son autorité politique. » (Ibid., p. 23).. Opposée à Louise dans sa jeunesse73« Puis, avec la complicité d’Anne de Bretagne, commence la lutte contre Louise de Savoie. Il s’agit d’arracher la Bretagne au futur roi de France. C’est le premier grave échec de Marguerite. Mais faute de Bretagne, il y a Bourbon. » (Henry MONTAIGU, La guerre des dames. La fin des féodaux, op. cit., p. 249)., elle saura étonnamment négocier avec elle pour parvenir à ses fins.

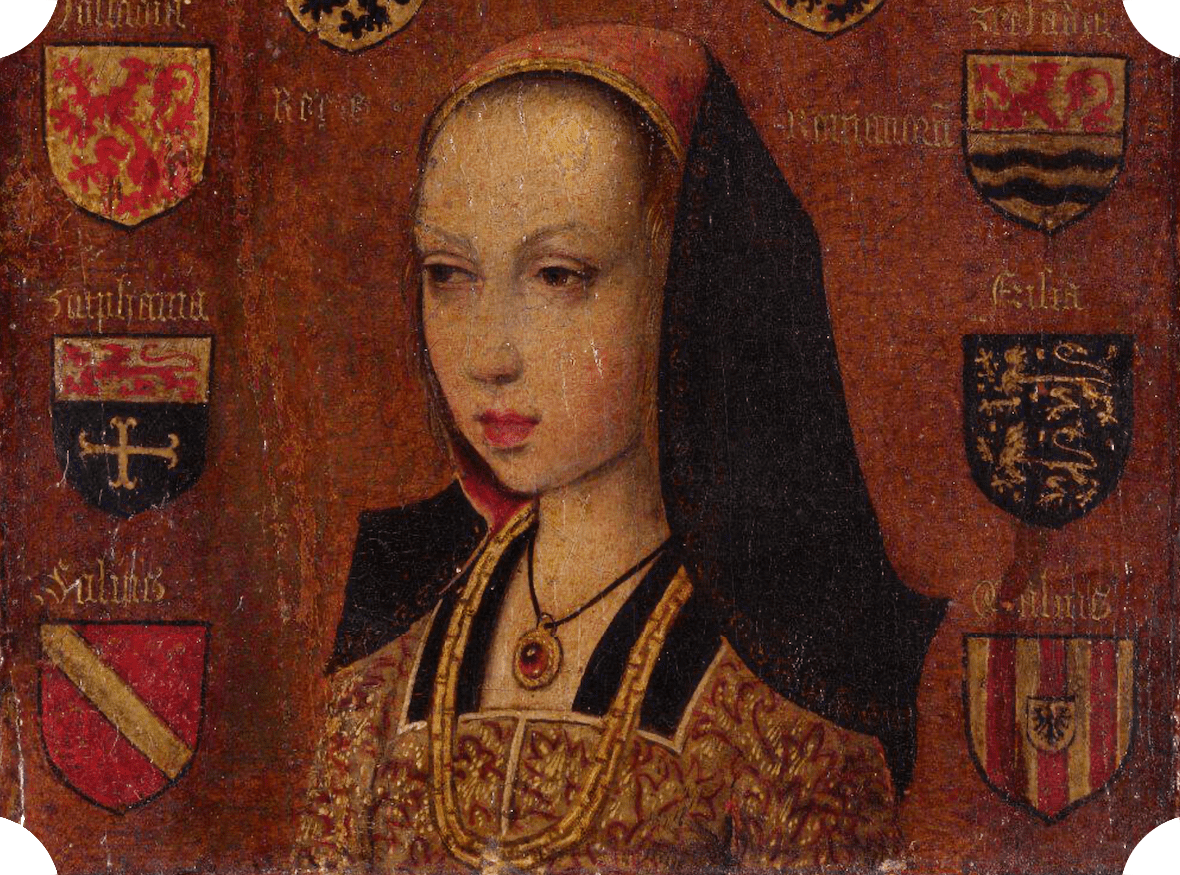

Marguerite d’Autriche, tante de Charles Quint

13. Le succès des dames

À n’en point douter, cette paix de Cambrai demeure l’accomplissement de deux dames déjà âgées qui s’apprêtent à mourir. C’est que, comme souvent dans l’histoire, les gens qui s’affrontent se ressemblent étrangement — plus tard, ce seront Churchill et De Gaulle ; pour l’heure, ce sont deux bonnes femmes en robes lourdes et épaisses74« Pendant trois semaines, engoncées dans leurs lourdes robes de deuil, leurs branches collerettes tuyautées à petits plis, sobres, impavides, sans un mot plus haut que l’autre, ces dames font du troc, petitement. Elles savent qu’elles ont les siècles pour elles — à quoi bon se presser. Et les courriers se succèdent. François au loin s’ébroue, piaffe d’impatience. » (Ibid., pp. 297-298)., diablement intelligentes et pénétrées de leur destinées. Plus réalistes que François et Charles75« De gouvernante à régente, on connaît le prix des choses et le poids des réalités. Elles ne vont pas se disputer sur l’héritage du grand-père Bourgogne et de la grand-mère Visconti, parce qu’elles se moquent complèment de l’aspect héraldique de la question. Elles savent bien que Milan est perdu pour la France, et que Charles n’aura jamais la Bourgogne. Bien sûr elles vont encore faire semblant de négocier Milan et la Bourgogne, mais ce qui est en cause, c’est la frontière du nord, ce morceau de France tenu en fief par le Habsbourg (la Flandre, l’Artois) et qu’il prétend posséder en pleine souveraineté. » (Ibid., p. 296)., ces gentes dames qui ont eu pour modèle Anne de France76« Les deux femmes se connaissent très bien : elles ont grandi ensemble à la cour de France, sous la houlette d’une autre femme d’autorité, Anne de Bourbon-Beaujeu (1461-1522), qui faisait alors toute la politique française. » (Laurent VISSIÈRE, « La paix des Dames… un coup de maître ! », article précité)., autre femme d’envergure, savent que la paix est nécessaire77« C’est donc dans le contexte de l’idéologie étatique de la paix qu’il faut aussi comprendre comment Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche ont construit leur rôle de dirigeantes politiques. L’image de dames de paix qui leur est accolée à la suite de la publication du traité de Cambrai en 1529 procède de cet imaginaire plus général et découle directement de la représentation du souverain comme créateur et porteur de paix. » (DUMONT & FAGNART, « Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche, dames Concordes », article précité, p. 27). et que c’est à elles, femmes de valeur et de pouvoir, qu’il revient de la faire78« De fait, Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche ont fait preuve de ces qualités éminemment féminines, selon les critères médiévaux, que sont sagesse, prudence et concorde. Quand les hommes se déchirent à la guerre, les femmes, elles, prônent l’amour et la paix […] » (Laurent VISSIÈRE, « La paix des Dames… un coup de maître ! », article précité).. Toute la culture de l’époque79« Louise et Marguerite participent d’une culture politique de la paix qui emprunte ses caractéristiques essentielles à la tradition scholastique médiévale et, plus particulièrement, au genre littéraire curial qui s’en inspire, celui des miroirs du prince. Il convient de rappeler ici l’influence du De Regimine Principum (1277-1279) de Gilles de Rome, prototype du miroir tardo-médiéval, offert au futur roi Philippe le Bel. L’auteur entend notamment y déterminer ce qui distingue le roi du tyran, liant le bon gouvernement du prince à la recherche du Bonus Commune, alors que le tyran ne poursuit que ses seuls désirs égoïstes et par conséquent destructeurs du commun. » (DUMONT & FAGNART, « Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche, dames Concordes », article précité, p. 23)., notamment l’éducation et la littérature80« Nous ne savons rien des leurs premières lectures. On peut penser qu’elles profitent de la riche bibliothèque d’Anne de France, où sont notamment conservés des exemplaires de l’Epistre Othea, du Livre de la Cité des dames ou du Livre des trois vertus de Christine de Pizan. On sait effectivement combien la transmission d’un savoir-faire politique est au cœur des préoccupations de la régente Anne de France. Par ailleurs, dans la plupart de ses écrits, Christine de Pizan valorise la vertu directrice de Prudence et le rôle actif que les princesses — « tousjours moyenne de paix » sont invitées à jouer dans les processus de pacification. » (Ibid., p. 23)., leur commande de peser de tout leur poids dans la balance du monde afin d’en rétablir l’équilibre81« Pas de quoi se hausser le col devant l’humble besogne de ravaudeuse qui les [Louise et Marguerite] attend. » (Henry MONTAIGU, La guerre des dames. La fin des féodaux, op. cit., p. 296)..

Ainsi Louise et Marguerite incarnent-elles, pour leur entourage mais aussi pour les gens du temps, ces vertus cardinales que sont la prudence et la concorde82« L’une et l’autre ont encore été considérées — du moins aux yeux de leur entourage et des publicistes à leur service — comme des incarnations des vertus de Prudence et de Concorde. » (DUMONT & FAGNART, « Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche, dames Concordes », article précité, p. 23).. Ce n’est pas que les deux dames n’aient eu, contrairement aux princes, que des qualités ; c’est qu’elles surent faire bon usage de leurs défauts et, plus encore, eurent la force de les compenser, voire de les dépasser — l’expérience a su transformer en instinct les obstacles et difficultés surmontées83« Il faut en effet qu’un ministre des affaires étrangères soit doué d’une sorte d’instinct qui, l’avertissant promptement, l’empêche, avant toute discussion, de jamais se compromettre. Il lui faut la faculté de se montrer ouvert en restant impénétrable ; d’être réservé avec les formes de l’abandon, d’être habile jusque dans le choix de ses distractions ; il faut que sa conversation soit simple, variée, inattendue, toujours naturelle et parfois naïve ; en un mot, il ne doit pas cesser un moment, dans les vingt-quatre heures, d’être ministre des affaires étrangères. » (TALLEYRAND, Éloge de M. le Comte Reinhart, op. cit., p. 14).. S’y entendant merveilleusement en politique extérieure comme intérieure et maîtrisant parfaitement les codes d’une société aussi religieuse que féodale, ces deux égales devaient réussir là où les hommes avaient échoué84« Nous sommes en 1529 et — chose incroyable — deux femmes viennent de mettre fin au conflit qui oppose depuis dix ans François Ier à Charles Quint ! » (Laurent VISSIÈRE, « La paix des Dames… un coup de maître ! », article précité).. C’est à elles, en effet, que l’on doit ce « chef-d’œuvre diplomatique »85Ghislaine DE BOOM, Marguerite d’Autriche-Savoie et la Pré-Renaissance, 1935, Bruxelles, éd. Duchâtel & Paris, éd. Droz, p. 81. que scelle la paix des dames.

Anne de France (1461-1522), précédente régente du Royaume (pour Charles VIII)

14. L’échec des princes

Il faut dire que l’ombrageux Charles Quint et le flamboyant François Ier n’avaient pas grand-chose pour s’accorder. Et la sève de la jeunesse n’arrange rien. Il est notable que les dames n’ont pu véritablement entrer en scène qu’à un moment où les deux princes s’étaient mutuellement épuisés86« Il fallut bien faire la paix pourtant. Les deux jouteurs exténués sont à bout d’armes, d’argent et de rhétorique. L’un veut ses fils, l’autre veut la Bourgogne. On n’en sort pas. Le premier qui cessera de faire le sourd pour avoir la paix perdra la face. C’est alors que l’on s’accordera pour laisser faire aux dames. » (Henry MONTAIGU, La guerre des dames. La fin des féodaux, op. cit., p. 295). et discrédités87« Ils en étaient là tous deux [Charles et François] à s’envoyer des balles truquées, ne sachant plus, à force de feintes, ce qui était vérité ou mensonge, ni ce que l’un et l’autre était à présent capable ou incapable de faire. Plus personne n’étant crédible, il fallut bien s’en remettre aux dames pour régler le plus pressé — qui était tout ce dont on n’avait pas parlé depuis quatre ans. » (Ibid., p. 297).. Ennemis jurés88« Depuis 1519, le roi de France combat l’empereur non seulement en Italie, à Milan et à Naples, mais aussi dans les Pyrénées, en Franche-Comté, en Picardie, en Artois et dans les Flandres. » (Laurent VISSIÈRE, « La paix des Dames… un coup de maître ! », article précité)., Charles et François ne peuvent seulement plus se rencontrer pour négocier sérieusement89« Pour les irréductibles adversaires que sont François et Charles, il serait temps de conclure une bonne paix, histoire de souffler un peu, mais le passif qui sépare les deux hommes est trop lourd : les défis de duels qu’ils se sont lancés en vain, leurs rodomontades, la captivité de François Ier enfin, tout cela les empêche de renouer. » (Ibid.).. Or en ce Moyen Âge finissant, la Renaissance s’ouvre aussi comme une période d’intense réflexion politique, sur les moyens, les buts et les effets d’un bon gouvernement. La diplomatie est en train de l’emporter sur la guerre : peu à peu, le chevalier se fait courtisan90« Cruelle métamorphose que celle de la caste chevaleresque en classe de courtisans. Certes, la cour de François Premier et de ses successeurs va devenir un ardent foyer de culture et de grandeur, mais on ne peut que déplorer (pour plusieurs raisons dont la liberté) la disparition de tous les autres. » (Henry MONTAIGU, La guerre des dames. La fin des féodaux, op. cit., p. 293).. Ainsi le pragmatisme des dames s’apprête-t-il à faire merveille.

À la « géographie sacrée »91« Plus de mouvances, plus de fiefs, chacun chez soi et des frontières sûres. En somme, donner des limites à ces sacrés nations qui viennent de naître. Charles et François n’y seraient jamais parvenus. Ils sont encore beaucoup trop imbus de symbolisme, de la généalogie de Brocéliande. Ils croient à la géographie sacrée. » (Ibid., p. 296)., chargée de symbolisme et de généalogie, elles se proposent en effet de substituer un découpage territorial plus réaliste, qui tient compte des nouveaux rapports de force… Pour les contemporains, le succès de Louise et Marguerite apparaît comme la sanction divine de princes tyranniques : Dieu retire aux hommes le gouvernements du monde le temps que les femmes leur donnent une bonne leçon92« Le prince — le prince masculin chez Thibault — doit servir le bon gouvernement et donc rechercher la paix, sinon il n’est qu’un tyran. De toute évidence, les princes (Charles et François) n’ont pas souhaité la paix ; ils ont donc penché du côté de la tyrannie, ce que Thibault ne suggère qu’entre les lignes bien sûr. Pour les affliger, Dieu a chargé des femmes de bon vouloir, Marguerite d’Autriche et Louise de Savoie, de faire la paix afin d’apprendre à leurs neveux et fils ce que doit être le bon gouvernement. Désormais, l’ordre du monde est rétabli : les princes ont compris la leçon ; ils retirent aux femmes le rôle de gardiens de la paix et de l’ordre qu’elles avaient temporairement assumé. » (DUMONT & FAGNART, « Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche, dames Concordes », article précité, pp. 35-36).. Le fait est que la mort des deux dames en 1530 et 1531 laissera un grand vide93« Le Ier décembre 1530 mourait la gouvernante des Pays-Bas, suivie dans la tombe, le 22 septembre 1531, par sa collaboratrice Louise de Savoie. Si les deux souverains n’abandonnèrent point, en apparence, leur nouveau projet d’alliance, ils en revinrent, de plus en plus, à leur traditionnelle méfiance et à leur profonde inimitié. Seules les deux habiles négociatrices qui s’étaient tant dévouées à leur fils et à leur neveu eussent pu leur inspirer cette confiance réciproque, fondement indispensable de tout accord sincère. »(Ghislaine DE BOOM, « Un projet d’alliance entre Charles-quint et François Ier », article précité, p. 210).. Les souverains retrouveront leur animosité et les autres projets d’alliance nés au moment des tractations de Cambrai échoueront94« En fait c’est toute l’exécution du traité de Cambrai que Ph[ilippe] de Lalaing sera chargé de surveiller, en même temps qu’il prépare les nouvelles négociations qui doivent aboutir à une alliance intime et une sincère amitié entre les deux cours. » (Ibid., p. 203)..

Charles Quint & François Ier

15. La morale de l’histoire

Relativement méconnu, cet épisode de l’histoire de l’Europe de l’Ouest met en valeur l’habileté, l’intelligence et la prudence dont les princesses et régentes surent faire preuve tout au long du Moyen Âge et par la suite. C’est peu de dire que les rois de France doivent de fières chandelles95« Devoir une belle, une fière chandelle au bon Dieu, à la Sainte Vierge, à quelqu’un, leur devoir reconnaissance pour avoir été tiré d’une mauvaise passe. » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Chandelle, 1, Expression figurée et familière). à leur mère, à leurs filles, à leurs épouses et maîtresses. Que seraient Louis VII sans Aliénor d’Aquitaine, Saint Louis sans Blanche de Castille, Charles VIII sans Anne de France, Henri II sans Catherine de Médicis et Diane de Poitiers ?

Ce qu’on nomme usuellement histoire générale — plus justement une histoire des souverainetés, c’est-à-dire une chronologie des changements de main du pouvoir — n’est en vérité qu’une histoire de la domination masculine. L’entreprise actuelle de réhabilitation des femmes du passé n’en révèle que l’écume. Ce à quoi les siècles à venir s’attèleront, c’est à un juste partage entre les constructions, destructions et transmissions opérées par chacun des deux sexes. Alors on s’apercevra que — même en nos temps obscurs de sujétion féminine qui courent depuis le Néolithique et devraient s’achever avec la postmodernité — les hommes n’ont pas plus élevé la destinée du monde que les femmes. En tout cas, ils n’ont jamais été capables de le gouverner seuls, hier pas plus qu’aujourd’hui.

Louise & les deux Marguerite

« Que dirons nous maintenant de la grâce de ces deux Dames qui ont mis la paix en la Chrétienté ? Que demeure l’honneur des prélats de l’église, et de tous autres clercs et docteurs qui devraient gémir et mettre pâte à faire la paix là où elle a été trouvée entre guerre et discorde ? Quelle chose avez-vous fait par vos vertus à cette paix ? Tout le monde grands et petits ayez vous l’espoir en Dieu que par le moyen des Dames la grâce de la paix devait être donnée au peuple ? […] La paix qu’elles ont fait n’est-elle pas plus grande que celle des enfants d’Israël ? Certes oui car toute la chrétienté y pensait [s’en préoccupait]. Que si la prospérité ou adversité de toute la chrétienté y pensait, où demeurez-vous maintenant vous qui avez à rendre grâce à telles dames et magnifier le nom du Seigneur avec elles, que ne venez de toutes parts leur faire honneur avec dons gracieux, comme il fut fait à ladite Judith ? Certainement icelles l’ont bien desservi [servi avec zèle], connaissant que de dieu ont eu cette grâce et ce don de moyenner la paix et assurance du peuple. Vous donc mauvais maris qui avez accoutumé de si rudement traiter vos dames et femmes en les déprimant [rabaissant] jusques aux pieds et les estimant comme folles et sans aucune sapience [sagesse]. Votre ascendant qui était Mars maison de guerre et exaltation d’orgueil est maintenant parvenu à son opposite de Livre [le signe astrologique de la Balance] qui est signe féminin, dont les femmes ont fait la paix, et ont mis Mars le dieu de bataille sous leurs pieds comme vous voyez. Portez donc honneur aux dames vous grands et petits car par les dames plusieurs ont la vie sauve. Et combien que selon leur nature et par l’ordonnance de Dieu, les femmes soient comme un fragile vaisseau quant au corps et de tendre complexion, néanmoins selon leur esprit sont souvent plus viriles et constantes que ne sont plusieurs hommes que l’on estime de grande science et jugement. »96Jehan THIBAULT, La Triumphe de la paix célébrée en Cambray, 1529, Anvers, éd. Vorsterman, pp. 22-23, retranscription de l’autrice.

Clément JANEQUIN, La guerre, 1528,

polyphonie imitative composée pour célébrer la victoire de Marignan

Références

- Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Chandelle, 1, Expression figurée et familière.

— Ouvrages

- Ghislaine DE BOOM, Marguerite d’Autriche-Savoie et la Pré-Renaissance, 1935, Bruxelles, éd. Duchâtel & Paris, éd. Droz.

- Bernard COTTRET, Thomas More. La face cachée des Tudors, 2012, Paris, éd. Tallandier, coll. Biographies.

- Jonathan DUMONT, Laure FAGNART, Pierre-Gilles GIRAULT & Nicolas LE ROUX [dir.], La paix des Dames. 1529, 2021, Tours, Presses universitaires François-Rabelais.

- Henry MONTAIGU, La guerre des dames. La fin des féodaux, 1981, Paris, éd. Olivier Orban.

- Jehan THIBAULT, La Triumphe de la paix célébrée en Cambray, 1529, Anvers, éd. Vorsterman.

- TALLEYRAND, Éloge de M. le Comte Reinhart, prononcé à l’Académie des sciences morales et politiques, 1838, Paris, éd. Warée.

Timbre célébrant la paix des Dames (2019)

— Articles

- Ghislaine DE BOOM, « Un projet d’alliance entre Charles-quint et François Ier négocié par Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche », Revue d’histoire moderne, 1936, Tome 11, n° 23, рр. 197-211.

- Jonathan DUMONT & Laure FAGNART, « Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche, dames Concordes », dans Jonathan DUMONT, Laure FAGNART, Pierre-Gilles GIRAULT & Nicolas LE ROUX [dir.], La paix des Dames. 1529, 2021, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, pp. 21-37.

- Sandrine JACQUOT, « Marguerite d’Autriche, une femme de pouvoir. L’exemple des vitraux de Brou », Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, 2010, n° 131-4, pp. 13-30.

- Claire L’HOËR, « Marguerite d’Autriche, femme politique puissante, mécène et amoureuse au cœur brisé », Historia [en ligne], 14 fév. 2024.

- Jean-Marie LE GALL, « Autopsie d’une figure de la défaite. Le roi prisonnier ou les embarras du vainqueur, François Ier après Pavie », Hypothèses, 2008/1, vol. 11, pp. 297-314.

- Laurent VISSIÈRE, « La paix des Dames… un coup de maître ! », Historia [en ligne], 7 déc. 2021.

Le camp du Drap d’Or (tapisserie)

Illustrations

- Francisco JOVER Y CASANOVA, Traité de Cambrai, 1871, Museo del Prado, Madrid.

- La ville de Cambrai, 1596, plan, Bibliothèque nationale de France, Paris.

- Alexandre COLIN, Charles Quint reçu au Louvre par François 1er, 1843, Musée du Louvre, Paris.

- Bernard VAN ORLEY & William DERMOYEN, Invasione del campo francese e fuga delle dame e dei civili al seguito di Francesco I, 1528/1531, Musée de Capodimonte, Naples.

- Rupert HELLER, La bataille de Pavie, date inconnue, Nationalmuseum, Stockholm.

- Juan PANTOJA DE LA CRUZ, L’empereur Charles Quint, 1605, Museo del Prado, Madrid.

- Joos VAN CLEVE, Éléonore de Habsbourg, peu après 1530, Kunsthistorisches Museum, Vienne.

- Joos VAN CLEVE [atelier de], Portrait de François Ier, XVIe s., Château de Fontainebleau.

- Octavien DE SAINT-GELAIS, Le Séjour d’honneur, 1503, Bibliothèque nationale de France, Paris.

- Jean CLOUET, Marguerite de Valois-Angoulême, 1527, Walker Art Gallery, Liverpool (Google Arts & Culture).

- École anglaise, Le camp du Drap d’Or, vers 1545, Collection royale, Royaume-Unis (Google Arts & Culture).

- Jean CLOUET & Nicholas HILLIARD, Le Livre d’heures de Catherine de Médicis, 1530-1699, Bibliothèque nationale de France, Paris (portrait de Louise de Savoie).

- Pieter VAN CONINXLOO, Marguerite d’Autriche, vers 1493, National Gallery, Londres.

- Jean HEY, Triptyque du Maître de Moulins (panneau de droite, détail), 1502, Cathédrale de Moulins (France).

- Antoine-Jean Baron GROS, Charles Quint reçu par François Ier à l’abbaye de Saint-Denis, 1811/1816, Musée du Louvre.

- La Triumphe de la paix célébrée en Cambray, couverture du livre précité (1529).

- LA POSTE, Les Grandes heures de l’histoire de France, 2019, Bloc de deux timbres.

- Anonyme, Tapisserie montrant Le Camp du Drap d’Or, la rencontre entre François Ier et Henry VIII, 1520, collection privée.

- 1« Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche se connaissent bien. Elles ont été belles-sœurs, elles ont une manière de destin commun de reines sans couronne. Ce sont deux vieilles manœuvrières impossibles à tordre. » (Henry MONTAIGU, La guerre des dames. La fin des féodaux, 1981, Paris, éd. Olivier Orban, p. 295).

- 2« […] tantôt les femmes gouvernent lors de l’absence momentanée du prince, parti à la guerre ou à la croisade ; tantôt elles assurent le gouvernement après la mort du roi, lorsque l’héritier qui accède au trône est mineur. Les exemples de régence sont nombreux, et ce dès le haut Moyen Âge. En France, épinglons les régences de Brunehaut, veuve du roi d’Austrasie Sigebert Ier et mère de Childebert II, entre 575 et 613 ; d’Adèle de Champagne, mère de Philippe Auguste, entre 1190 et 1192 ; de Blanche de Castille, veuve de Louis VIII et mère de Louis IX, entre 1226 et 1252 ; d’Isabeau de Bavière, épouse de Charles VI, entre 1392 et 1417. À l’échelle européenne, on peut mentionner les régences de Yolande de Savoie, Yolande de Bar, Isabelle d’Anjou ou Isabelle de Castille. » (Jonathan DUMONT & Laure FAGNART, « Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche, dames Concordes », dans Jonathan DUMONT, Laure FAGNART, Pierre-Gilles GIRAULT & Nicolas LE ROUX [dir.], La paix des Dames. 1529, 2021, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, pp. 21-37, spéc. p. 21).

- 3« Charles Quint a voulu François Ier en Espagne pour mieux le garder, mais aussi pour mieux l’impliquer dans la négociation. » (Jean-Marie LE GALL, « Autopsie d’une figure de la défaite. Le roi prisonnier ou les embarras du vainqueur, François Ier après Pavie », Hypothèses, 2008/1, vol. 11, pp. 297-314, spéc. p. 308).

- 4« Un roi prisonnier est une meilleure prise pour l’empereur qu’un mort. » (Ibid., p. 302).

- 5« La guerre est, pour certains, un art, qui ne nécessite pas seulement de la bravoure mais aussi de l’habileté, de la ruse et de la prudence. » (Ibid., p. 299).

- 6« L’honneur du prisonnier rejaillit sur ceux qui l’ont pris comme sur ceux qui vont le garder. » (Ibid., p. 304).

- 7« […] l’empereur ne veut pas entendre parler d’un vil échange d’argent. Tout d’abord car être mis à rançon est un gage d’honorabilité. La victoire serait diminuée si elle aboutissait à des tractations monétaires […] » (Ibid., p. 308).

- 8« Brantôme […] déplorera que l’empereur ait pris le parti des robes longues, c’est-à-dire des juristes comme Gattinara, qui entendent exploiter la captivité [de François Ier]. » (Ibid., p. 308).

- 9« Charles Quint a remporté une victoire militaire mais que sa diplomatie ne parvient pas à transformer en victoire politique. François Ier a subi une défaite dont il a su se sortir, provisoirement. » (Ibid., p. 313).

- 10« Lors de la conférence de Tolède en juillet 1525, les négociateurs rappellent qu’en libérant sans condition le roi, l’empereur s’en ferait un obligé. […] La diplomatie pontificale relaie aussi ce discours. » (Ibid., p. 307).

- 11« À aucun moment, il n’a été envisagé de déférer le sort de François Ier devant une instance supranationale comme un concile. Quant au pape, père commun des princes chrétiens, et à l’empereur, ils sont trop directement impliqués pour être arbitres du sort royal. Aucun légat ne supervise les négociations de libération comme cela a été jadis le cas pour Jean II le Bon. François est entre les mains de son vainqueur ou plutôt de ses vainqueurs, car si la défaite est orpheline, la victoire a toujours mille pères depuis Henri VIII jusqu’aux capitaines de Charles Quint. » (Ibid., p. 306).

- 12« On n’a cependant aucune trace écrite de François Ier montrant qu’il a cherché à s’échapper, et ses gardiens ne l’ont jamais accusé de vouloir le faire. Mieux, Brantôme lui reprochera d’avoir à Alicante contribué à apaiser une mutinerie, plutôt que de profiter de l’occasion pour prendre la clé des champs. En revanche, beaucoup s’activent pour pouvoir libérer le roi, c’est-à-dire l’enlever. » (Ibid., p. 302).

- 13« Dans une lettre à François Ier, l’Arétin l’invite à être constant, patient et prudent dans l’infortune. Un haut cœur doit supporter le malheur. […] C’est une tendance générale des vaincus de chercher à métamorphoser leur défaite en victoire morale. » (Ibid., p. 303).

- 14« Si Charles se précipite au chevet du captif quasi moribond [François Ier], c’est parce que sa mort lui ferait perdre la principale conquête de Pavie et nuirait à sa réputation. On ne fait pas la paix avec un ennemi mort. D’où le soin pris à sa santé et à sa sécurité. Dès le 27 mars, Charles Quint craint qu’en Italie on n’empoisonne François Ier […]. La mère de François Ier prévient que la mort en prison de son fils ruinerait la réputation impériale. Aussi est-on aux petits soins avec le royal captif. » (Ibid., p. 309).

- 15« Et Charles Quint ne comprend pas ce qui arrive. Ayant le roi, il croyait avoir tout — ce qui signifie, tout au moins la Bourgogne. Il répète inlassablement : Bourgogne, Bourgogne. C’est là tout son discours, toute sa rhétorique. […] François explique posément que la Bourgogne ne lui appartient pas — et que le serment du sacre est formel : aucune partie du royaume ne peut être aliénée. À quoi l’autre répond : Bourgogne, Bourgogne. Impossible de faire comprendre au César apatride qu’une province n’est pas une marchandise, et que le roi de France n’est pas un négociant. Le roi a des Parlements et des États. Ici, le droit à l’héritage le cède devant le droit des gens. » (Henry MONTAIGU, La guerre des dames. La fin des féodaux, op. cit., p. 294).

- 16« Outré par cette quadruple félonie dont il rend responsable celui qui se prétend « Roi-Chevalier » [François], sa Majesté sacrée [Charles] descend dans l’arène, fait le bravache et provoque François en combat singulier. François hausse les épaules. Reste à savoir si le soleil de l’Espagne a tapé sur la tête au « Bourgeois de Gand » ou s’il fait, comme on dit « du cinéma ». » (Ibid., pp. 296-297).

- 17« Dans la Querela Pacis (1521), il [Érasme] met en garde le jeune Charles Quint contre l’hubris princier que représente le désir de la domination universelle, synonyme de guerre, et prône la réconciliation avec François Ier. » (DUMONT & FAGNART, « Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche, dames Concordes », article précité, p. 24).

- 18« En 1527, les Impériaux ont mis à sac Rome, la Ville éternelle ; en 1528, les Français ravagent l’Italie du Sud, mais sont décimés par la peste ; en 1529, ils subissent une nouvelle défaite près de Milan. » (Laurent VISSIÈRE, « La paix des Dames… un coup de maître ! », Historia [en ligne], 7 déc. 2021).

- 19« François songe-t-il, rentrant d’Espagne après son année de captivité, qu’il s’est fait un bien grand vide dans le royaume ? Que le roi n’est pas, ne peut-être un homme seul ? » (Henry MONTAIGU, La guerre des dames. La fin des féodaux, op. cit., p. 291).

- 20« Le roi François Ier épouse en secondes noces l’une des soeurs de Charles Quint pour sceller ce pacte de paix, qui ne sera finalement pas respecté. » (Claire L’HOËR, « Marguerite d’Autriche, femme politique puissante, mécène et amoureuse au cœur brisé », Historia [en ligne], 14 fév. 2024).

- 21« Mais sitôt en France, il [François Ier] ne fera pas exécuter l’article essentiel du traité de Madrid. […] Un tel manquement à la parole donnée doit se justifier. François Ier invoque les lois sur l’inaliénabilité du royaume et l’invalidité du serment d’un prisonnier. François Ier fait répandre l’idée qu’il a été mal traité et contraint. » (Jean-Marie LE GALL, « Autopsie d’une figure de la défaite », article précité, p. 312).

- 22« Le conseil de France a d’abord fait savoir au monde civilisé qu’un traité signé sous la contrainte était nul. Autrement dit, la signature d’un roi captif ne vaut rien : ce n’est pas ainsi que pensait le roi Jean, mais passons. » (Henry MONTAIGU, La guerre des dames. La fin des féodaux, op. cit., p. 296).

- 23« L’homme contraint ne peut parjurer : son serment est nul puisque extorqué. En outre, [le jurisconsulte Jean] Bodin estime qu’en laissant des otages, pour garantir sa promesse, le roi a tenu son serment. Charles Quint voulait troquer la liberté du roi contre la Bourgogne. En constituant ses fils otages, puis en les récupérant contre rançon, François I » est parvenu à ne pas manquer à sa foy, à éviter la perte de la Bourgogne et à imposer un règlement financier de sa libération. » (Jean-Marie LE GALL, « Autopsie d’une figure de la défaite », article précité, p. 312).

- 24« Charles Quint, en 1528, proteste vivement contre l’argument qui consiste à annuler le traité de Madrid en raison de l’incapacité du vaincu. En effet, il affirme n’avoir pas traité François Ier « comme prisonnier ny ennemi mais comme s’il eust été seigneur naturel… le roy était en sa liberté », affirme-t-il. Cela pose la question de savoir la part effective que le roi a jouée dans les négociations. Quelle est sa part de responsabilité politique en prison ? Il règne mais gouverne-t-il encore alors qu’il a institué avant de partir en Italie une régente en France à qui il a confié tous les pouvoirs ? » (Ibid., p. 312).

- 25« Fondamentalement, les acteurs en présence ont des intérêts opposés qu’ils cherchent à justifier en épousant telle ou telle posture, en déployant telle ou telle pratique, en brandissant tel ou tel discours selon les circonstances. » (Ibid., p. 314).

- 26« En fait chacun joue sur cette ambiguïté d’une souveraineté que le roi incarne mais qui est prisonnière et déléguée à la régente. En même temps, les agents impériaux, avant même le revirement d’attitude du roi, savent qu’une renonciation sous contrainte est irrecevable. Se pose donc la question de savoir si Charles Quint a vraiment cru que François Ier tiendrait parole. N’a-t-il pas plutôt, devant un jeu diplomatique figé, cherché à débloquer la situation en libérant le roi, contre des otages et la possibilité de l’accuser ensuite de manquement à sa parole, retrouvant ainsi une posture propre à lui rallier tous ceux qui sont attachés à la parole donnée ? » (Ibid., p. 313).

- 27« Non, la diplomatie n’est point une science de ruse et de duplicité. Si la bonne foi est nécessaire quelque part, c’est surtout dans les transactions politiques, car c’est elle qui les rend solides et durables. On a voulu confondre la réserve avec la ruse. La bonne foi n’autorise jamais la ruse, mais elle admet la réserve : et la réserve a cela de particulier, c’est qu’elle ajoute à la confiance. » (TALLEYRAND, Éloge de M. le Comte Reinhart, prononcé à l’Académie des sciences morales et politiques, 1838, Paris, éd. Warée, pp. 14-15).

- 28« Depuis quatre ans, depuis Pavie, ils ont tout fait pour ne pas en arriver là, ayant sans doute l’obscur instinct de la démission que va pour tout le monde et en un certain sens, représenter Cambrai. » (Henry MONTAIGU, La guerre des dames. La fin des féodaux, op. cit., p. 296).

- 29« Devant l’entêtement de François Ier et de Charles Quint à ne rien céder […] » (Laurent VISSIÈRE, « La paix des Dames… un coup de maître ! », article précité).

- 30« Mais Henri VIII entendait rester l’arbitre de la querelle entre François et Charles-Quint et, au mieux de ses intérêts, s’attachait à la fortune des deux rivaux. Après l’éclalante victoire de Pavie, il avait espéré que, de concert avec Charles-Quint, il pourrait entreprendre la conquête de la France et retrouver cette couronne perdue depuis un siècle. / N’obtenant pas l’appui impérial, il avail négocié la paix avec la France. Bien plus, alarmé par la fortune excessive de l’Empereur, il avait voulu rétablir l’équilibre des puissances continentales et exercer le rôle d’arbitre de l’Europe. Il somma Charles-Quint de satisfaire à ses obligations pécuniaires envers lui-même, d’accepter la paix avec la France et de relâcher les fils de François Ier gardés comme otages en Espagne. En cas de refus la guerre serait immédialement déclarée par Henri VIII et François Ier à l’Empereur. En ces circonstances, la situation des Pays-Bas était extrêmement dangereuse. » (Ghislaine DE BOOM, « Un projet d’alliance entre Charles-quint et François Ier négocié par Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche », Revue d’histoire moderne, 1936, Tome 11, n° 23, рр. 197-211, spéc. p. 198).

- 31« Mais Louise de Savoie (1476-1531) dispose de toute la confiance de son fils, François Ier : par deux fois, elle a reçu la régence du royaume (1515-1516 et 1525-1526) et elle garde au conseil une place éminente. Elle a donc les moyens et l’autorité nécessaires pour conduire son propre jeu diplomatique. » (Laurent VISSIÈRE, « La paix des Dames… un coup de maître ! », article précité).

- 32« Au fond, il [François] ne serait pas fâché de continuer la guerre, de prendre la revanche de Pavie. Et c’est ce qui complique la vie à Louise qui veut surtout récupérer ses petits-fils toujours en prison en Espagne. Pour obtenir leur liberté et ne rien donner en échange, il faut du temps. Au moindre fléchissement que Marguerite devine chez la grand-mère angoissée, elle remet la Bourgogne sur le tapis. Elle aussi reçoit des missives, mais si Charles n’est guère plus sage que François, il est plus patient. Louise tente de garder son calme. À tout prix, il lui faut ravoir les enfants — et à tout prix la renonciation définitive de l’empereur au duché de Bourgogne. C’est ce qu’elle obtient, finalement. » (Henry MONTAIGU, La guerre des dames. La fin des féodaux, op. cit., p. 298).