1. Une incarnation. L’existence humaine est une existence physique. Tout passe par le corps1« La condition humaine est corporelle. » (David LE BRETON, « Le corps entre significations et informations », Hermès (revue), 2014/1, n° 68, pp. 21-30, spéc. p. 21)., qui est véritablement le lieu de La vie sur Terre. C’est le sort de chaque être — végétal, animal, humain — que de transformer la matière environnante pour constituer sa propre matière, de façonner son argile en une marionnette articulée, de la modeler en une forme qui peu à peu devient soi. Votre corps n’est pas un instrument (sauf à considérer que ce soit l’instrument général de la compréhension du monde2« Mon corps est la texture commune de tous les objets et il est, au moins à l’égard du monde perçu, l’instrument général de ma « compréhension » ». (Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, 1945, Paris, éd. Gallimard [1976], coll. Tel, p. 272).) ; votre corps, c’est vous-même. D’ailleurs, à bien y réfléchir, il s’est constitué avant vous, de telle sorte que vous êtes moins une personnalité incorporée dans une figurine que la glaise de votre chair animée par le souffle de la vie.

2. Ainsi y a-t-il une confusion totale entre tout être et son corps, une inextricable solidarité qui fait que l’un ne peut exister sans l’autre : sans cerveau, point d’esprit ; sans chimie, point de connexions ; sans corps, point de vie… Vous-même, c’est d’abord et avant tout votre corps, un corps qui souffre, vibre et palpite, un corps présent au monde et qui, par conséquent, doit toujours se trouver quelque part. La succession de ces quelque part — la multitude des lieux que vous aurez foulés de vos pas et desquels vous aurez imprégné votre âme — dessinent votre parcours topographique, cognitif, intellectuel, affectif. Vous êtes ce que votre corps a vu, lu, pensé, senti, entendu, touché, perçu, gouté3« […] je peux m’aventurer à affirmer […] des hommes qu’ils ne sont rien qu’un faisceau ou une collection de perceptions différentes qui se succèdent les unes aux autres avec une rapidité inconcevable et qui sont dans un flux et un mouvement perpétuels. […] L’esprit est une sorte de théâtre où diverses perceptions font successivement leur apparition ; elles passent, repassent, glissent sans arrêt et se mêlent en une infinie variété de conditions et de situations. » (David HUME, Traité de la nature humaine, 1739, Paris, éd. Aubier-Montaigne [1973], trad. André Leroy, p. 343)..

3. Une figurine. Chaque corps humain animé (c’est-à-dire abritant une âme) est un pion4« Si le psychisme n’était pas quelque chose du corps et pouvait en être séparé, il n’y aurait plus un corps, mais un cadavre. » (François Roustang, La fin de la plainte, 2000, Paris, éd. Odile Jacob, p. 198). — une figurine donnée à chacun et non choisie — qui matérialise un joueur sur le plateau de jeu, qui permet l’interaction avec les autres joueuses, qui sert de support5« […] dans le discours scientifique contemporain, le corps est pensé comme une matière indifférente, simple support de la personne, à tel point qu’il devient un objet à disposition sur lequel agir afin de l’améliorer, une matière première où se dilue l’identité personnelle et non plus une racine identitaire de l’homme. » (David LE BRETON, L’adieu au corps, 1999, Paris, éd. Métailié, Quatrième de couverture). à toutes les activités terrestres. Minutieusement élaborée, bien plus qu’un élémentaire bonhomme de plastique qu’on ferait glisser de case en case sur un plateau de jeu en carton pelliculé, la figurine corporelle est dotée de fonctionnalités extrêmement poussées qui offrent une expérience de jeu d’une immense richesse (sensorialité, sensibilité, émotivité).

4. Incarnant la joueuse, le corps est tout à la fois le pilier de l’action6« Le corps n’est pas objet, mais sujet de l’action. » (David LE BRETON, « Le corps entre significations et informations », article précité, p. 26). et le socle de l’identité, l’ancre qui leste l’âme et le moyen de toute communication, le siège des plaisirs et le centre de mille attentions7« Ils ont inventé l’âme afin que l’on abaisse / Le corps, unique lieu de rêve et de raison, / Asile du désir, de l’image et des sons, / Et par qui tout est mort dès le moment qu’il cesse. » (Anna DE NOAILLES, « Ils ont inventé l’âme afin que l’on abaisse » (poème), L’Honneur de souffrir (recueil), 1927, Paris, éd. Grasset, coll. Les cahiers verts, p. 18).. Somme toute, le corps apparaît autant comme un objet biologique constituant la substance du joueur en vie, que comme un objet social donnant vie au personnage qu’il interprète. C’est cette dualité corporelle qui en fait le vecteur incontournable de l’existence. C’est elle qui l’insère et l’enracine dans le monde naturel. C’est elle, enfin, qui l’associe à la communauté des hommes.

1. Un socle

5. Le corps est la structure physique de tout être vivant. Chez l’être humain, ce sont le buste et la tête, les bras et les jambes, les fesses et les pieds (voyez l’Homme de Vitruve) ; c’est bien assez pour marcher, attraper et manger, écrire, parler et penser. Concrètement, votre corps est une portion de matière, une portion délimitée et ordonnée, élaborée et organisée, animée, accomplie, parfaite. Bien plus qu’un attribut de la personnalité, un simple accessoire de la pensée, voire (quelle hérésie !) un équipement surnuméraire8« Je supportais mal d’avoir un corps et tous les jours la même tête, je n’allais pas me laisser enfermer dans un équipement. » (Jean-Paul SARTRE, Les mots, 1964, Paris, éd. Gallimard, coll. nrf, p. 154)., votre corps est véritablement votre maison, le cœur de vos affaires terrestres9« À la minute où vous êtes venu au monde, vous avez reçu un corps et, que vous le vouliez ou non, c’est ce corps qui abritera votre esprit jusqu’à la fin de vos jours. Votre personnalité y habite, avec tous les espoirs, les rêves, les peurs, les aspirations, les pensées et les convictions qui font de vous un être unique et irremplaçable. » (Chérie CARTER-SCOTT, Si la vie est un jeu, en voici les règles, 2001, Paris, éd. Michel Lafon, p. 21)..

6. Dans son fonctionnement, le corps est indiscutablement une machine ; il l’est aussi par ses fonctions (protéger l’être vivant, le maintenir dans ses facultés, assurer ses déplacements). Au-delà, la vie sociale et symbolique (qui est l’essentiel de l’existence humaine) place le corps au centre des échanges, faisant de l’apparence physique une image de la personne, l’étiquette d’un imaginaire collectif, le masque d’une appartenance sociale. Encore au-delà, le corps humain est un monde, un microcosme entier, le reflet du Cosmos, peut-être celui du créateur10« Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. » (La Bible, Livre de la Genèse, chap. 1, verset 27, trad. officielle liturgique). « […] le corps même est un ouvrage de Dieu, il est orné de sa beauté particulière […] » (SAINT-AUGUSTIN, Traité de la musique, 387 ap. J.-C., Rome antique (Algérie), Livre VI, chap. 14)., en tout cas la sculpture inspirée d’une impénétrable intelligence et, à n’en point douter, un mystère vertigineux.

2. Un mécanisme

7. Le corps est la loi de l’être ; l’incarnation est celle de La vie sur Terre — toutes choses qui découlent de l’existence de la matière, visible et invisible, immuable et changeante. Tout ce que l’autrice a pu décrire comme essentiel à l’humanité résulte de sa nature matérielle : les lois de la nature (les conditions de la matière), l’espace et les territoires (le déplacement de la matière), le temps qui passe (le vieillissement de la matière), la communication entre les êtres (le dépassement de la matière). Le corps est un condensé de matière, structuré et organisé, c’est-à-dire un agencement de pièces et de rouages11« Tout ce qui se fait dans le corps de l’homme, et de tout animal, est aussi mécanique que ce qui se fait dans une montre. La différence est seulement telle qu’elle doit être entre une machine d’une invention divine, et entre la production d’un ouvrier aussi borné que l’homme. » (Gottfried Wilhelm LEIBNIZ, « Recueil de lettres entre Leibniz et Clarke », 1715-1716, dans Œuvres philosophiques de Liebniz, Tome 1er, Paris, éd. Félix Alcan [1900], p. 794)., en l’occurrence d’organes, de muscles et d’os, répartis selon un plan d’ensemble et qui accomplissent les fonctions nécessaires à la vie (la digestion, la respiration, la circulation, le déplacement, etc.).

8. La machine humaine12Cf. Julien OFFRAY DE LA METTRIE, L’Homme Machine, 1748, Leyde, impr. Élie Luzac. est un mécanisme complexe et régulier, dont le fonctionnement dépasse de loin son possesseur ; et heureusement, car s’il avait fallu que votre volonté intervienne pour tout actionner, vous ne seriez plus là depuis longtemps ! Conçu pour s’élaborer, se développer et se réparer (presque) seul13« Notre corps est d’une grande solidité. Il s’accommode de tous les climats, de la sécheresse, de l’humidité, du froid des régions polaires, de la chaleur tropicale. Il supporte également la privation de nourriture, les intempéries, les fatigues, les soucis, le travail excessif. […] Cependant, nos organes sont fragiles. Ils se déchirent au moindre choc. Ils se désintègrent dès que la circulation s’arrête. Le cerveau s’écrase sous une légère pression du doigt. Cette opposition entre la solidité et la fragilité de l’organisme est, comme la plupart des antithèses que nous rencontrons en biologie, une illusion de notre esprit. Elle résulte de la comparaison inconsciente que nous faisons toujours de notre corps à une machine. La solidité d’une machine dépend de celle du métal dont elle est construite, et de la perfection de son montage ; mais celle d’un être vivant est due à des causes différentes. Elle vient surtout de l’élasticité des tissus, de leur ténacité, de leur propriété de se reproduire au lieu de s’user, du pouvoir étrange que possède l’organisme de faire face à une situation nouvelle par des changements adaptifs. » (Alexis CARREL, L’homme, cet inconnu, 1935, Paris, éd. Plon [1972], p. 156)., pour peu qu’on lui en donne les moyens (repos suffisant, nourriture saine, hydratation régulière, ensoleillement correct), l’automate humain est proprement étonnant, et ce d’autant plus que le ronronnement du corps n’a pas à être connu du sujet pour être optimal : certains réflexes lui permettent d’adopter instinctivement les comportements adéquats ; l’éducation y travaille également. Autrement dit, l’orchestration du dispositif physique est globalement inconsciente, silencieuse, même si elle doit aussi compter sur la participation du sujet14« Le schéma [corporel] est envisagé comme une configuration spatiale qui permet au sujet de dessiner les contours de son corps et la distribution de ses membres, de ses organes, et de localiser les stimulations qui lui sont appliquées. » (Anne GATECEL, « Corps réel / corps imaginaire et psychothérapie corporelle », Psychosomatique relationnelle, 2013/1 (n° 1), p. 30-38, spéc. p. 31)..

9. Cette belle distribution n’exclut pas la survenance de dysfonctionnements et désagréments15« Nos pauvres machines sont sujettes à bien des misères. » (Marquise DE SÉVIGNÉ, « Lettre à Mme de Grignan », 21 août 1680, Aux Rochers, Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille et de ses amis recueillies et annotées par M. Monmerqué, Tome VII, Lettre n° 844, 1862-1868, Paris, Hachette, p. 32-37, spéc. p. 37)., l’existence de contrariétés16« L’homme est une intelligence contrariée par des organes. » (TALLEYRAND, La confession de Talleyrand : 1754-1838, 1891, Paris, éd. Sauvaitre, p. 27). et de tourments17« La réalité du corps est l’une des plus effroyables qui soient. Je voudrais bien savoir ce que serait l’esprit sans les tourments de la chair, ou la conscience sans une grande sensibilité des nerfs. » (Emil CIORAN, Sur les cimes du désespoir, 1934, Paris, éd. L’Herne [1990], p. 96).. Sublime par sa beauté et sa grâce, la mécanique humaine reste d’une désespérante trivialité18 « Le corps n’est plus qu’un ensemble de clapets, sas, écluses, bols ou vases communicants […] » (Gilles DELEUZE et Félix GUATTARI, Mille plateaux, 1980, Paris, éd. de Minuit, coll. Critique). « On tremblera toujours de n’être que des tuyaux à soupe, quelque chose qu’on remplit d’eau et qui pisse beaucoup. » (Robert ANTELME, L’espèce humaine, 1947, Paris, éd. La cité universelle). L’ouvrage est un témoignage des camps de concentration.. Ce type de paradoxe se retrouve dans la structure corporelle : si le corps est d’une grande fragilité19« Appliquant ceci [la comparaison avec un moulin] au corps de l’homme, machine sans comparaison plus composée et plus délicate, mais, en ce que l’homme a de corporel, pure machine, on peut concevoir qu’il meurt, si les ressorts principaux se corrompent ; si les esprits, qui sont le moteur, s’éloignent ; ou si, les ressorts étant en état et les esprits prêts, le jeu en est empêché par quelque autre cause. » (Jacques-Bénigne BOSSUET, Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même, 1741 [posthume], Paris, éd. Veuve Alix, Chap. II, §12). (on se coupe, se cogne ou se brûle si souvent), il est tout à la fois une perpétuelle croissance (les os poussent durant l’adolescence, comme les ongles tout au long de la vie) et une puissance sans cesse renouvelée (chaque jour, le corps fournit énergie physique et psychique). Évidemment, la viande de cette carcasse — dont il faut constamment prendre soin — a tendance à s’user à la longue, sans qu’il ne soit possible, en principe, d’en changer les pièces. Le corps a donc une durée de vie limitée ; autant en est-il de l’être humain.

3. Un moyen

10. Toute machine est conçue en vue de la réalisation d’une fonction, aux fins d’un usage propre. Sauf à raisonner à partir de l’hypothèse de la réincarnation, l’appareil humain ne peut guère avoir d’autre finalité que lui-même… Mais si l’on se place du point de vue du sujet, le corps apparaît comme le contenant de l’esprit20« Nous sommes des esprits ; si les corps nous sont prêtés pendant qu’ils peuvent nous procurer du plaisir, nous aider à acquérir la science ou à faire du bien à nos semblables, c’est par le fait de la bonté et de l’indulgence de Dieu. » (Benjamin FRANKLIN, Comment on devient un homme, 1899, Paris, éd. Hatier, coll. Bibliothèque anecdotique et littéraire, p. 284)., l’enveloppe de l’être, le moyen de toutes ses actions21« […] les actions qui tissent la trame de la vie quotidienne, des plus futiles ou des moins saisissables à celles qui se déroulent sur la scène publique, impliquent l’entremise du corps. » (David LE BRETON, Sociologie du corps, 2002, Paris, éd. PUF, coll. Que sais-je, Quatrième de couverture).. Ainsi, le corps n’est pas simplement fréquenté par l’âme ; il lui sert de véhicule et, sans faire mine de rien, joue un rôle extravagant dans l’existence ; il précède ou prolonge tout ce qui manifeste l’Homme. Le corps — dont l’étymologie serait végétale22« […] le sens primitif de corpus […] est le corps considéré au point de vue du volume. Pour exprimer cette idée, le langage a été chercher dans le monde végétal un terme de comparaison. Il a choisi, pour désigner le corps humain — peut-être à l’origine avec un mélange d’humour — le légume le plus volumineux […]. C’est cucumis [concombre] ou cucurbita [courge, gourde] qui a prêté son nom au corps humain. » (Michel BRÉAL, « D’où vient le mot latin corpus », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1906, n° 4, pp. 268-274, spéc. p. 272). — est d’abord une forme, une substance. C’est le volume et la masse de votre être : son poids vous leste (vous êtes terrestre), ses limites vous individualisent (vous êtes entier), son apparence vous identifie (vous êtes unique)23« Le corps est la marque de ma matérialité. Dans l’Iliade, le corps est ce qui me rend visible. Après la mort de Patrocle, son image apparaît en songe à Achille « semblable à lui par la taille, son beau regard et sa voix, portant les mêmes vêtements. » Mais Achille ne peut le saisir. L’âme conserve tous les traits du corps pour les Grecs, la seule différence étant qu’elle est une ombre au lieu d’être tangible et solide comme un corps. Ce qui caractérise le corps, c’est donc son caractère compact, matériel. Le corps situe l’homme dans le monde visible. » (Évelyne BUISSIÈRE, « Cours sur le corps », Site de l’Académie de Grenoble, 2005, p. 9)..

11. Parce qu’il est une réalité tangible, le corps est également une résistance : la chair que l’on touche est palpable, on ne passe pas à travers, il faut la contourner. Tout corps occupe un espace (par son propre volume et son champ d’action) ; tout corps mesure l’espace (par ses mouvements et ses déplacements)24« Le schéma corporel est une représentation plus ou moins consciente que l’individu a de son propre corps et qui lui sert de repère pour se situer et se déplacer dans l’espace. Il joue un rôle dans la maîtrise ou le contrôle de la posture, de l’équilibre et du mouvement. » (Anne GATECEL, « Corps réel / corps imaginaire et psychothérapie corporelle », Psychosomatique relationnelle, 2013/1 (n° 1), p. 30-38, spéc. p. 31).. Par là, le corps se donne comme une présence : sa chair dégage une chaleur et une odeur, une aura, une énergie qui nourrissent ou polluent, mais avec lesquelles il faut compter. On ne peut pas ignorer un corps, pas plus qu’un être humain ; et si l’on détourne le regard, par exemple devant un mendiant, c’est bien qu’on a commencé par le voir. Étant le siège des sensations, le corps est tout autant le lieu des interactions, qui sert de tampon entre l’intérieur et l’extérieur, entre soi et les autres25« La destination de votre enveloppe charnelle est de servir de tampon entre votre être intime et le monde extérieur, et de vous transporter à travers l’existence. » (Chérie CARTER-SCOTT, Si la vie est un jeu, en voici les règles, 2001, Paris, éd. Michel Lafon, p. 22)..

12. Si le corps renseigne sur l’environnement (par la vue et l’ouïe notamment), il avertit également l’entourage par l’émission de signes (des gestes, des mimiques et des mots)26« L’existence de l’homme implique une mise en jeu sensorielle, gestuelle, posturale, mimique, etc., socialement codée et virtuellement intelligible par les acteurs dans toutes les circonstances de la vie collective au sein du même groupe. » (David LE BRETON, « Le corps entre significations et informations », Hermès. La revue, 2014/1, n° 68, pp. 21-30). : la colère, le mépris, l’agacement, également l’intérêt, l’amusement ou la séduction se lisent sur le visage27« Je puis tout faire avec mon langage, mais non avec mon corps. Ce que je cache par mon langage, mon corps le dit. Je puis à mon gré modeler mon message, non ma voix. À ma voix, quoi qu’elle dise, l’autre reconnaîtra que « j’aie quelque chose ». Je suis menteur (par prétérition [omission], non comédien. Mon corps est un enfant entêté, mon langage est un adulte très civilisé […] » (Roland BARTHES, Fragments d’un discours amoureux, 1977, Paris, éd. du Seuil, coll. Tel Quel).. Charpente traversée d’énergies, minutieuse usine de transformation, le corps n’est pas simplement la marionnette que vous pouvez agiter à votre guise ; elle trahit aussi votre état intérieur, vos émotions, vos sentiments, vous avisant par ricochet de ce que vous vivez. Tout cela fait du corps un émetteur-récepteur universel, particularité qui instigue à écouter ses impressions et sensations. D’autant que les émotions — réputées mentales — ont toujours une résonnance corporelle : le cœur bat fort, la transpiration s’intensifie, la bouche s’assèche, la pupille se dilate.

Références

— Livres

- La Bible, Livre de la Genèse, chap. 1, verset 27, traduction officielle liturgique.

- Robert ANTELME, L’espèce humaine, 1947, Paris, éd. La cité universelle.

- Roland BARTHES, Fragments d’un discours amoureux, 1977, Paris, éd. du Seuil, coll. Tel Quel.

- Jacques-Bénigne BOSSUET, Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même, 1741 [posthume], Paris, éd. Veuve Alix, Chap. II, §12.

- Alexis CARREL, L’homme, cet inconnu, 1935, Paris, éd. Plon [1972].

- Chérie CARTER-SCOTT, Si la vie est un jeu, en voici les règles, 2001, Paris, éd. Michel Lafon.

- Emil CIORAN, Sur les cimes du désespoir, 1934, Paris, éd. L’Herne [1990].

- Gilles DELEUZE et Félix GUATTARI, Mille plateaux, 1980, Paris, éd. de Minuit, coll. Critique.

- Benjamin FRANKLIN, Comment on devient un homme, 1899, Paris, éd. Hatier, coll. Bibliothèque anecdotique et littéraire.

- David HUME, Traité de la nature humaine, 1739, Paris, éd. Aubier-Montaigne [1973], trad. André Leroy.

- David LE BRETON, Sociologie du corps, 2002, Paris, éd. PUF, coll. Que sais-je.

- Gottfried Wilhelm LEIBNIZ, « Recueil de lettres entre Leibniz et Clarke », 1715-1716, dans Œuvres philosophiques de Liebniz, Tome 1er, Paris, éd. Félix Alcan [1900].

- Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, 1945, Paris, éd. Gallimard [1976], coll. Tel.

- Julien OFFRAY DE LA METTRIE, L’Homme Machine, 1748, Leyde, impr. Élie Luzac.

- SAINT-AUGUSTIN, Traité de la musique, 387 ap. J.-C., Rome antique (Algérie), Livre VI, chap. 14.

- Jean-Paul SARTRE, Les mots, 1964, Paris, éd. Gallimard, coll. nrf.

- TALLEYRAND, La confession de Talleyrand : 1754-1838, 1891, Paris, éd. Sauvaitre.

— Articles

- Michel BRÉAL, « D’où vient le mot latin corpus », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1906, n° 4, pp. 268-274.

- Évelyne BUISSIÈRE, « Cours sur le corps », Site de l’Académie de Grenoble, 2005.

- Anne GATECEL, « Corps réel / corps imaginaire et psychothérapie corporelle », Psychosomatique relationnelle, 2013/1 (n° 1), p. 30-38.

- David LE BRETON, « Le corps entre significations et informations », Hermès. La revue, 2014/1, n° 68, pp. 21-30.

- Marquise DE SÉVIGNÉ, « Lettre à Mme de Grignan », 21 août 1680, Aux Rochers, Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille et de ses amis recueillies et annotées par M. Monmerqué, Tome VII, Lettre n° 844, 1862-1868, Paris, Hachette, p. 32-37.

Illustrations

- Jean-François MILLET, Des glaneuses, 1857, Musée d’Orsay, Paris (en détail).

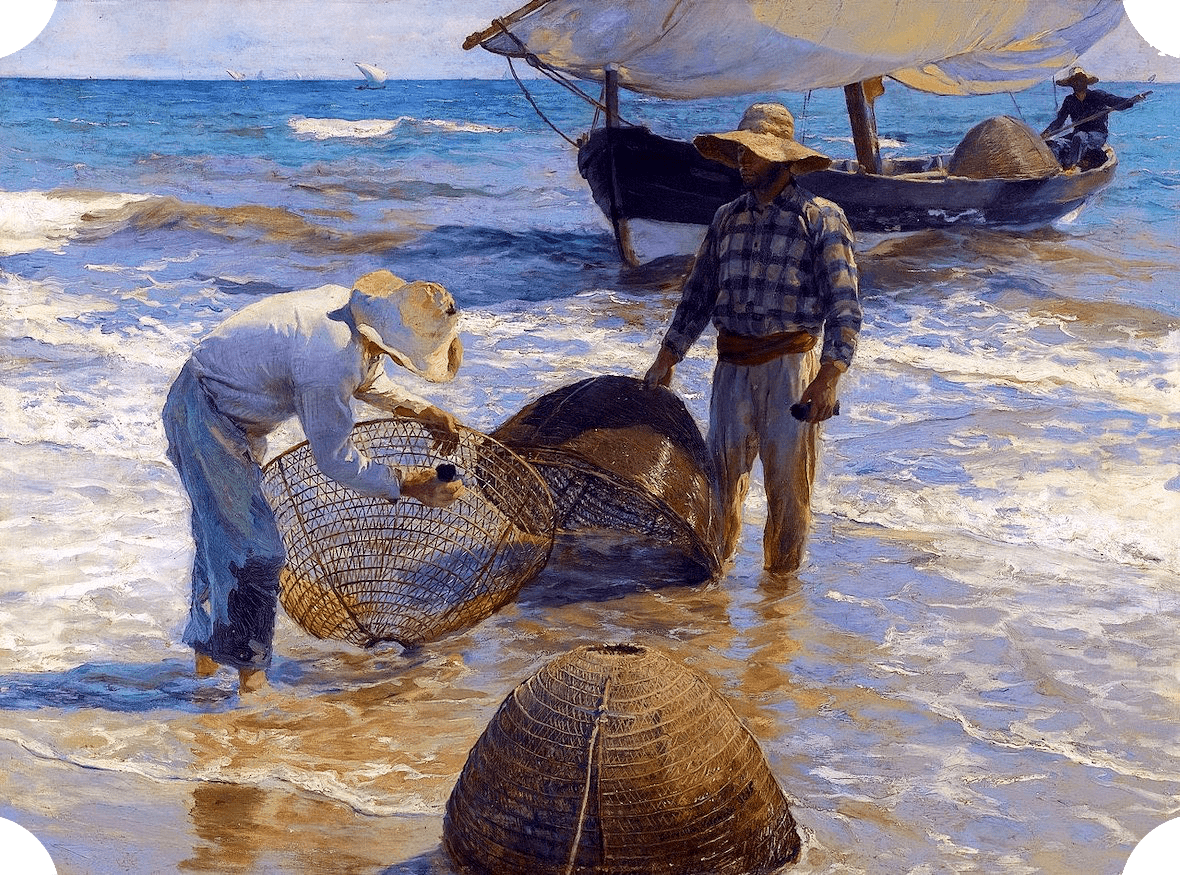

- Joaquín SOROLLA, Les pêcheurs de Valence, 1895, coll. privée.

- Jean-Léon GÉRÔME, Bashi-Bazouk, 1868/1869, Metropolitan Museum of Art (MET), New-York, États-Unis.

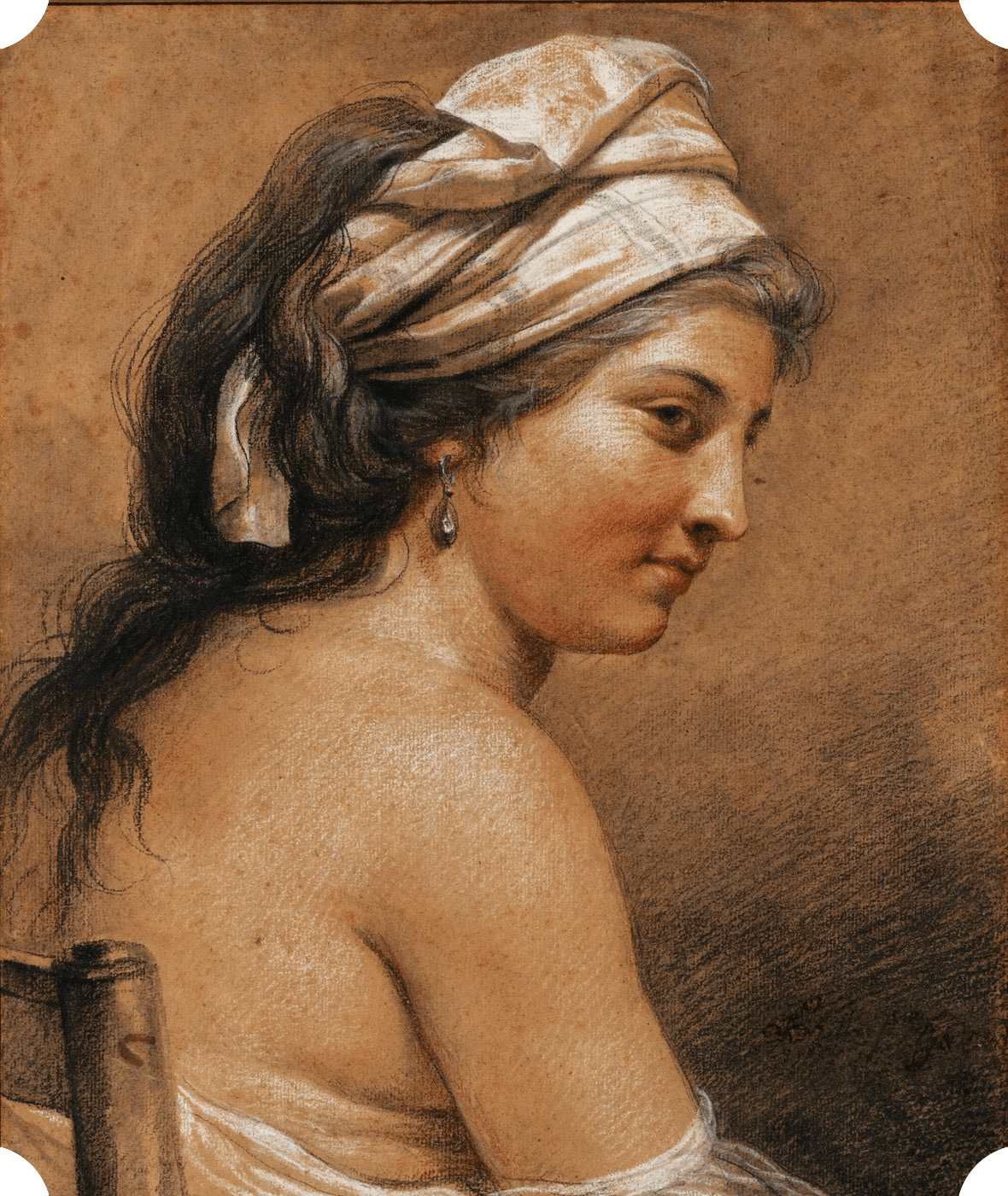

- Adélaïde LABILLE-GUIARD, Étude d’une femme assise vue de derrière, 1789, Metropolitan Museum of Art (MET), New-York, États-Unis.

- Caspar NETSCHER, Mère peignant les cheveux de son enfant (détail), 1669, Rijksmuseum, Amsterdam.

- 1« La condition humaine est corporelle. » (David LE BRETON, « Le corps entre significations et informations », Hermès (revue), 2014/1, n° 68, pp. 21-30, spéc. p. 21).

- 2« Mon corps est la texture commune de tous les objets et il est, au moins à l’égard du monde perçu, l’instrument général de ma « compréhension » ». (Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, 1945, Paris, éd. Gallimard [1976], coll. Tel, p. 272).

- 3« […] je peux m’aventurer à affirmer […] des hommes qu’ils ne sont rien qu’un faisceau ou une collection de perceptions différentes qui se succèdent les unes aux autres avec une rapidité inconcevable et qui sont dans un flux et un mouvement perpétuels. […] L’esprit est une sorte de théâtre où diverses perceptions font successivement leur apparition ; elles passent, repassent, glissent sans arrêt et se mêlent en une infinie variété de conditions et de situations. » (David HUME, Traité de la nature humaine, 1739, Paris, éd. Aubier-Montaigne [1973], trad. André Leroy, p. 343).

- 4« Si le psychisme n’était pas quelque chose du corps et pouvait en être séparé, il n’y aurait plus un corps, mais un cadavre. » (François Roustang, La fin de la plainte, 2000, Paris, éd. Odile Jacob, p. 198).

- 5« […] dans le discours scientifique contemporain, le corps est pensé comme une matière indifférente, simple support de la personne, à tel point qu’il devient un objet à disposition sur lequel agir afin de l’améliorer, une matière première où se dilue l’identité personnelle et non plus une racine identitaire de l’homme. » (David LE BRETON, L’adieu au corps, 1999, Paris, éd. Métailié, Quatrième de couverture).

- 6« Le corps n’est pas objet, mais sujet de l’action. » (David LE BRETON, « Le corps entre significations et informations », article précité, p. 26).

- 7« Ils ont inventé l’âme afin que l’on abaisse / Le corps, unique lieu de rêve et de raison, / Asile du désir, de l’image et des sons, / Et par qui tout est mort dès le moment qu’il cesse. » (Anna DE NOAILLES, « Ils ont inventé l’âme afin que l’on abaisse » (poème), L’Honneur de souffrir (recueil), 1927, Paris, éd. Grasset, coll. Les cahiers verts, p. 18).

- 8« Je supportais mal d’avoir un corps et tous les jours la même tête, je n’allais pas me laisser enfermer dans un équipement. » (Jean-Paul SARTRE, Les mots, 1964, Paris, éd. Gallimard, coll. nrf, p. 154).

- 9« À la minute où vous êtes venu au monde, vous avez reçu un corps et, que vous le vouliez ou non, c’est ce corps qui abritera votre esprit jusqu’à la fin de vos jours. Votre personnalité y habite, avec tous les espoirs, les rêves, les peurs, les aspirations, les pensées et les convictions qui font de vous un être unique et irremplaçable. » (Chérie CARTER-SCOTT, Si la vie est un jeu, en voici les règles, 2001, Paris, éd. Michel Lafon, p. 21).

- 10« Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. » (La Bible, Livre de la Genèse, chap. 1, verset 27, trad. officielle liturgique). « […] le corps même est un ouvrage de Dieu, il est orné de sa beauté particulière […] » (SAINT-AUGUSTIN, Traité de la musique, 387 ap. J.-C., Rome antique (Algérie), Livre VI, chap. 14).

- 11« Tout ce qui se fait dans le corps de l’homme, et de tout animal, est aussi mécanique que ce qui se fait dans une montre. La différence est seulement telle qu’elle doit être entre une machine d’une invention divine, et entre la production d’un ouvrier aussi borné que l’homme. » (Gottfried Wilhelm LEIBNIZ, « Recueil de lettres entre Leibniz et Clarke », 1715-1716, dans Œuvres philosophiques de Liebniz, Tome 1er, Paris, éd. Félix Alcan [1900], p. 794).

- 12Cf. Julien OFFRAY DE LA METTRIE, L’Homme Machine, 1748, Leyde, impr. Élie Luzac.

- 13« Notre corps est d’une grande solidité. Il s’accommode de tous les climats, de la sécheresse, de l’humidité, du froid des régions polaires, de la chaleur tropicale. Il supporte également la privation de nourriture, les intempéries, les fatigues, les soucis, le travail excessif. […] Cependant, nos organes sont fragiles. Ils se déchirent au moindre choc. Ils se désintègrent dès que la circulation s’arrête. Le cerveau s’écrase sous une légère pression du doigt. Cette opposition entre la solidité et la fragilité de l’organisme est, comme la plupart des antithèses que nous rencontrons en biologie, une illusion de notre esprit. Elle résulte de la comparaison inconsciente que nous faisons toujours de notre corps à une machine. La solidité d’une machine dépend de celle du métal dont elle est construite, et de la perfection de son montage ; mais celle d’un être vivant est due à des causes différentes. Elle vient surtout de l’élasticité des tissus, de leur ténacité, de leur propriété de se reproduire au lieu de s’user, du pouvoir étrange que possède l’organisme de faire face à une situation nouvelle par des changements adaptifs. » (Alexis CARREL, L’homme, cet inconnu, 1935, Paris, éd. Plon [1972], p. 156).

- 14« Le schéma [corporel] est envisagé comme une configuration spatiale qui permet au sujet de dessiner les contours de son corps et la distribution de ses membres, de ses organes, et de localiser les stimulations qui lui sont appliquées. » (Anne GATECEL, « Corps réel / corps imaginaire et psychothérapie corporelle », Psychosomatique relationnelle, 2013/1 (n° 1), p. 30-38, spéc. p. 31).

- 15« Nos pauvres machines sont sujettes à bien des misères. » (Marquise DE SÉVIGNÉ, « Lettre à Mme de Grignan », 21 août 1680, Aux Rochers, Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille et de ses amis recueillies et annotées par M. Monmerqué, Tome VII, Lettre n° 844, 1862-1868, Paris, Hachette, p. 32-37, spéc. p. 37).

- 16« L’homme est une intelligence contrariée par des organes. » (TALLEYRAND, La confession de Talleyrand : 1754-1838, 1891, Paris, éd. Sauvaitre, p. 27).

- 17« La réalité du corps est l’une des plus effroyables qui soient. Je voudrais bien savoir ce que serait l’esprit sans les tourments de la chair, ou la conscience sans une grande sensibilité des nerfs. » (Emil CIORAN, Sur les cimes du désespoir, 1934, Paris, éd. L’Herne [1990], p. 96).

- 18« Le corps n’est plus qu’un ensemble de clapets, sas, écluses, bols ou vases communicants […] » (Gilles DELEUZE et Félix GUATTARI, Mille plateaux, 1980, Paris, éd. de Minuit, coll. Critique). « On tremblera toujours de n’être que des tuyaux à soupe, quelque chose qu’on remplit d’eau et qui pisse beaucoup. » (Robert ANTELME, L’espèce humaine, 1947, Paris, éd. La cité universelle). L’ouvrage est un témoignage des camps de concentration.

- 19« Appliquant ceci [la comparaison avec un moulin] au corps de l’homme, machine sans comparaison plus composée et plus délicate, mais, en ce que l’homme a de corporel, pure machine, on peut concevoir qu’il meurt, si les ressorts principaux se corrompent ; si les esprits, qui sont le moteur, s’éloignent ; ou si, les ressorts étant en état et les esprits prêts, le jeu en est empêché par quelque autre cause. » (Jacques-Bénigne BOSSUET, Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même, 1741 [posthume], Paris, éd. Veuve Alix, Chap. II, §12).

- 20« Nous sommes des esprits ; si les corps nous sont prêtés pendant qu’ils peuvent nous procurer du plaisir, nous aider à acquérir la science ou à faire du bien à nos semblables, c’est par le fait de la bonté et de l’indulgence de Dieu. » (Benjamin FRANKLIN, Comment on devient un homme, 1899, Paris, éd. Hatier, coll. Bibliothèque anecdotique et littéraire, p. 284).

- 21« […] les actions qui tissent la trame de la vie quotidienne, des plus futiles ou des moins saisissables à celles qui se déroulent sur la scène publique, impliquent l’entremise du corps. » (David LE BRETON, Sociologie du corps, 2002, Paris, éd. PUF, coll. Que sais-je, Quatrième de couverture).

- 22« […] le sens primitif de corpus […] est le corps considéré au point de vue du volume. Pour exprimer cette idée, le langage a été chercher dans le monde végétal un terme de comparaison. Il a choisi, pour désigner le corps humain — peut-être à l’origine avec un mélange d’humour — le légume le plus volumineux […]. C’est cucumis [concombre] ou cucurbita [courge, gourde] qui a prêté son nom au corps humain. » (Michel BRÉAL, « D’où vient le mot latin corpus », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1906, n° 4, pp. 268-274, spéc. p. 272).

- 23« Le corps est la marque de ma matérialité. Dans l’Iliade, le corps est ce qui me rend visible. Après la mort de Patrocle, son image apparaît en songe à Achille « semblable à lui par la taille, son beau regard et sa voix, portant les mêmes vêtements. » Mais Achille ne peut le saisir. L’âme conserve tous les traits du corps pour les Grecs, la seule différence étant qu’elle est une ombre au lieu d’être tangible et solide comme un corps. Ce qui caractérise le corps, c’est donc son caractère compact, matériel. Le corps situe l’homme dans le monde visible. » (Évelyne BUISSIÈRE, « Cours sur le corps », Site de l’Académie de Grenoble, 2005, p. 9).

- 24« Le schéma corporel est une représentation plus ou moins consciente que l’individu a de son propre corps et qui lui sert de repère pour se situer et se déplacer dans l’espace. Il joue un rôle dans la maîtrise ou le contrôle de la posture, de l’équilibre et du mouvement. » (Anne GATECEL, « Corps réel / corps imaginaire et psychothérapie corporelle », Psychosomatique relationnelle, 2013/1 (n° 1), p. 30-38, spéc. p. 31).

- 25« La destination de votre enveloppe charnelle est de servir de tampon entre votre être intime et le monde extérieur, et de vous transporter à travers l’existence. » (Chérie CARTER-SCOTT, Si la vie est un jeu, en voici les règles, 2001, Paris, éd. Michel Lafon, p. 22).

- 26« L’existence de l’homme implique une mise en jeu sensorielle, gestuelle, posturale, mimique, etc., socialement codée et virtuellement intelligible par les acteurs dans toutes les circonstances de la vie collective au sein du même groupe. » (David LE BRETON, « Le corps entre significations et informations », Hermès. La revue, 2014/1, n° 68, pp. 21-30).

- 27« Je puis tout faire avec mon langage, mais non avec mon corps. Ce que je cache par mon langage, mon corps le dit. Je puis à mon gré modeler mon message, non ma voix. À ma voix, quoi qu’elle dise, l’autre reconnaîtra que « j’aie quelque chose ». Je suis menteur (par prétérition [omission], non comédien. Mon corps est un enfant entêté, mon langage est un adulte très civilisé […] » (Roland BARTHES, Fragments d’un discours amoureux, 1977, Paris, éd. du Seuil, coll. Tel Quel).